Laura Pasquini, storica dell’arte medievale dell’Università di Bologna è l’autrice di “Pigliare occhi, per aver la mente”. Dante, la Commedia e le arti figurative – Carocci editore, Saggi, 2020.

Un affascinante viaggio attraverso le immagini di Dante: mosaici, affreschi e sculture che catturarono l’attenzione del grande poeta nella costruzione della Divina Commedia.

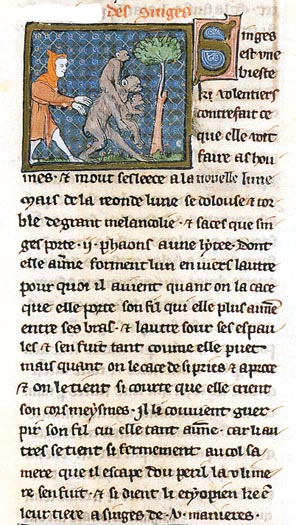

Nell’immaginario dell’Alighieri, uno spazio particolare occupano Oderisi da Gubbio e il misterioso Franco Bolognese maggiori esponenti dell’arte della miniatura a Bologna tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo.

«Ascoltando chinai in giù la faccia;

e un di lor, non questi che parlava,

si torse sotto il peso che li ‘mpaccia,

e videmi e conobbemi e chiamava,

tenendo li occhi con fatica fisi

a me che tutto chin con loro andava.

(Pg. XI, 73-84)

«Oh!», diss’io lui, «non se’ tu Oderisi,

l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte

ch’alluminar chiamata è in Parisi?».

«Frate», diss’elli, «più ridon le carte

che pennelleggia Franco Bolognese;

l’onore è tutto or suo, e mio in parte».

L’arte «ch’alluminar chiamata è in Parisi», cioè la miniatura. Fra le anime dei superbi, Dante ne incontra uno degli esponenti più significativi. Si tratta di Oderisi da Gubbio, artista che il poeta potrebbe aver conosciuto durante il suo primo soggiorno bolognese e che, essendo forse meno curvo dei suoi compagni di pena, riesce a vedere Dante e a chiamarlo lui per primo: «e videmi e conobbemi e chiamava» (Pg. XI, 76).

Anche Dante riconosce immediatamente l’amico, nonostante il masso lo nasconda in parte e lo costringa a tenere «in giù la faccia» (v. 73), ma non si limita a chiamarlo per nome: volendo ancora disquisire d’arte e di quella rivoluzione figurativa di cui lui era stato attento spettatore, si rivolge a Oderisi ricordandone in primo luogo la professione, quella di miniatore, nella quale l’artista si era particolarmente distinto, dando lustro oltre che a sé stesso e a Gubbio, sua città d’origine, più in generale all’arte di miniare le carte, che fino a quel momento, e dunque prima di Oderisi, era stata considerata appannaggio esclusivo degli artisti d’Oltralpe.

L’arte praticata viene, quindi, analizzata sottilmente, in pochi versi, nelle sue peculiarità e nelle sostanziali modifiche che in breve ne avevano mutato le priorità, le caratteristiche espressive, in base, evidentemente, al gusto della committenza e dei fruitori.

Tutto ciò per confermare quanto sia vana la fama sulla terra, se in breve tempo chi era all’apice dell’apprezzamento dei più si trova a essere superato, in un avvicendamento tanto drammatico quanto naturale, da chi ha potuto assecondare l’inesorabile evolversi del gusto nell’arte.

Il miniatore superbo respinge ora con atto di umiltà il primato che Dante gli riconosce e dichiara apertamente di essere stato superato in maestria dal bolognese Franco, che in vita fu suo concorrente, e di cui ora «ridon» (v. 82) di più le carte. I manoscritti che «pennelleggia» (v. 83) nel presente della fictio dantesca, essendo dunque ancora in vita, il miniatore più giovane, mostrerebbero in sostanza qualità tecniche superiori.

Le competenze di Dante, disegnatore a sua volta, rispetto alla pittura e al minio non devono essere messe in discussione.

Oltre che in un passo della Vita nova (23, 1-3), anche in vari luoghi della Commedia il poeta dimostra di padroneggiare perfettamente certe tecniche apprese presumibilmente dall’ambiente delle arti, degli speziali in particolare, e legate nello specifico al disegno, alla miscelazione dei colori, agli strumenti più opportuni da impiegare per ottenere effetti coloristici diversificati.

Marco Santagata ha individuato come possibile tramite nel contatto con gli speziali il maestro Brunetto Latini, di cui sono note e riconosciute le frequentazioni con quell’arte, e ha indicato come esempio di una conoscenza tecnica approfondita da parte di Dante la terzina di Pg. VII, 73-75, in cui sono elencati i colori di una virtuale tavolozza, accostati ma anche eventualmente miscelati fra loro: «Oro e argento fine, cocco e biacca, / indaco, legno lucido e sereno,/ fresco smeraldo in l’ora che si fiacca».

Rilevanti sono poi le due occorrenze legate nella seconda cantica al termine “disegnare” e riferite sempre, con pertinenza, a procedimenti tecnici precisi.

Nel primo caso – «Per te poeta fui, per te cristiano: / ma perché veggi mei ciò ch’io disegno /a colorare stenderò la mano» (Pg. XXII, 73-75) – si allude a un eventuale abbozzo al tratto, successivamente colorato; ciò doveva avvenire come meglio chiarito in Pg. XII, 64-65, alternando il pennello allo “stile”, la piccola asta di piombo o di stagno che serviva appunto per tracciare il segno, dando luogo ora ai volumi, alle masse «l’ombre», ora a lineamenti, linee, «tratti».

Nel secondo caso: «come pintor che con essempro pinga/ disegnerei com’io m’addormentai» (Pg. XXXII, 67-68), si allude più semplicemente alla riproduzione di un’immagine sulla base di un modello. È dunque con cognizione di causa che il poeta disquisisce di miniatura, qualificando come più ridenti le carte dipinte da Franco Bolognese.

Considerando la generale svolta naturalistica che interessava in quegli anni ogni manifestazione artistica, possiamo forse ipotizzare, nonostante le perplessità esternate a questo proposito da Giovanni Fallani che quel progresso fosse dovuto a un modo nuovo di stendere il colore e di modularlo con la luce, agli eventuali effetti chiaroscurali che evidenziavano la plasticità dei corpi e ai nuovi rapporti spaziali che la miniatura precedente, fortemente debitrice nei confronti della cultura bizantina, non aveva ancora “voluto” esprimere. E questo induce allora a tradurre quel “ridenti”, delle carte, con “espressive”, capaci cioè, come certa scultura di fine Duecento, di esprimere attraverso la qualità delle forme anche il sentire dell’anima.

D’altra parte, come chiarito egregiamente da Saverio Bellomo, il “riso” in Dante è veicolo privilegiato di «situazioni psicologiche e sentimenti complessi». Come inoltre dichiarato dal poeta stesso nel Convivio (III, VIII, 11) «[L’anima] dimostrasi ne la bocca, quasi come colore dopo vetro. E che è ridere se non una corruscazione de la dilettazione de l’anima, cioè uno lume apparente di fuori secondo sta dentro?».

Le carte di cui Oderisi loda la tecnica superiore sarebbero allora non solo meglio “alluminate” – dal francese enluminer che a sua volta deriva da “allume” –, ovvero meglio irradiate dal colore e dalla luce: quelle carte “ridenti” sarebbero innanzi tutto capaci di esprimere e stimolare, per la vivacità delle forme, una nuova espressività.

Questa l’eventuale interpretazione del testo cui peraltro non possono a tutt’oggi corrispondere riscontri figurativi precisi.

Nonostante i molteplici tentativi attuati nel corso del tempo per dare corpo e consistenza a queste due figure sulla base di attribuzioni certe, i profili dei due artisti, quello del bolognese Franco in particolare, rimangono vaghi e sfumati, come ancora imbozzolati in quell’ermetico «capitolo di storiografia artistica» (Battaglia Ricci, 2006, p. 72) costituito dalle due terzine del canto XI.

Se le testimonianze documentarie hanno in effetti dato consistenza storica alla figura di Oderisi, attestandone la presenza a Bologna negli anni tra il settimo e l’ottavo decennio del Duecento, e forse fino alla fine del secolo, quando Dante ne testimonia indirettamente la scomparsa (cfr. Filippini, Zucchini, 1947, pp. 183-5), lo stesso non si può dire per Franco, discepolo del maestro eugubino solo per una libera interpretazione dei versi danteschi, che rimangono l’unica fonte testuale della sua esistenza e attività a Bologna tra la fine del XIII secolo e l’inizio del successivo.

La notizia fornita da Vasari che Franco, assieme a Oderisi, fosse al lavoro a Roma per la libreria papale, benché assolutamente priva di riscontri oggettivi, favorì di certo da parte di Carlo Cesare Malvasia, nella Felsina pittrice del 1678, l’idea di farne il capostipite del rinnovamento della pittura bolognese del Trecento. Le numerose proposte attributive, con gli interventi brillanti e suggestivi di Longhi e Fallani, cui fanno seguito i numerosissimi contributi della critica più recente, non possono tuttavia condurre a soluzioni certe e anzi sono persino approdate, nello sconforto generato dal totale deserto documentario, a dichiarazioni di resa totale.

Così Aldo Rossi (2000, p.75) arriva ad affacciare «un’ipotesi estrema: che Franco Bolognese sia un fantasma e Dante volesse […] alludere cioè a questa bottega bolognese [di Paolo di Jacopino dell’Avvocato] di secondo stile, dalla quale Oderisi si sentiva ormai scalzato».

Di sicuro il contesto evocato da Dante rispecchia pienamente «il senso dell’importanza e della considerazione goduta allora dalla scuola bolognese anche al di fuori dei confini cittadini, in tutta Europa, dove l’attività dei miniatori locali fu ben presto universalmente riconosciuta ed applaudita» (Medica, 2000, p. 126).

Sappiamo anche per certo che proprio negli anni in cui Dante scrive di questo avvicendarsi stilistico e forse generazionale, la scuola bolognese vive effettivamente un momento di notevole evoluzione. Già verso gli anni Settanta del Duecento, ma più ancora nel decennio successivo, la miniatura felsinea di “primo stile” si innovava attraverso un più stretto dialogo con la pittura monumentale e nello specifico con la cultura figurativa umbro-toscana.

Forse proprio in questa fase, quando lo stesso Dante si trovò a Bologna, potrebbe situarsi l’attività dell’eugubino Oderisi la cui area figurativa potrebbe avvicinarsi a opere come la Abbey Bible del Paul Getty Museum di Los Angeles o la Bibbia lat. 20 della Biblioteca Apostolica Vaticana (fig. 55; Medica, 2000, p. 123): si tratta di manoscritti di notevole qualità, dai colori pastosi, caratterizzati inoltre dall’evidenza pittorica delle figure che si stagliano solenni sui fondali richiamando anche stilemi desunti dalla tradizione ellenistico-bizantina.

La successiva affermazione, verso la fine del XIII secolo, del cosiddetto “secondo stile”, che ebbe nel Maestro della Bibbia di Gerona l’esponente più rappresentativo, si concretizzava invece nella cospicua rielaborazione di raffinati modelli bizantini di età paleologa, già comparsi nella fase precedente, ma declinati ora con una vitalità tutta occidentale nell’ambito di un gusto già gotico.

Sullo scorcio del Duecento, in vista del secolo successivo, un’ulteriore evoluzione si rileva in manoscritti quali la Bibbia ms. Latin 18 della Bibliothèque Nationale de France, attribuita ora a Iacopino da Reggio, dove le sollecitazioni dovute al retaggio della cultura bizantina lentamente si stemperano in una sempre maggiore aderenza a ritmi di stampo ormai gotico, con una pittura più corposa ed effetti di vigorosa plasticità che sembrano già interloquire con la cultura giottesca assisiate.

Erano queste per Longhi le carte «ridenti» di dantesca memoria, quelle attribuibili a Franco Bolognese.

Laura Pasquini

Laura Pasquini

“Pigliare occhi, per aver la mente”. Dante, la Commedia e le arti figurative

Carocci editore, Saggi, 2020.

Per maggiori informazioni: scheda del libro