Calice, coppa, piatto, pietra preziosa, ventre di donna, fonte di vita e sorgente di prosperità; reliquia cristiana o amuleto celtico, il Santo Graal è il più mutevole e affascinante prodotto dell’immaginario medievale, capace di sposare il ciclo bretone alla cultura cristiana, suggestioni orientali alle leggende sui templari.

Simbolo stesso della ricerca dell’assoluto, partito dalle isole Britanniche nel corso dei secoli ha attraversato la Francia, l’Italia, la Germania e la Palestina, creando il più grande mito del Medioevo capace ancora oggi di ispirare storici, artisti, scrittori e registi.

Eppure quando fa la sua prima comparsa sulle scene letterarie, il Graal non è ancora un calice né tanto meno è santo.

Capolettera miniato nel manoscritto Perceval di Chretien de Troyez (sec. XIII)

Un antecedente lo troviamo già nel IX secolo, quando il vescovo Auduardo di Sens compone un poemetto – De fonte vitae – dove si parla di un viaggio verso “il luogo più bello del mondo” nel quale scaturisce la fonte della vita alla quale si può attingere solo se si è in possesso di uno speciale vaso.

Ma è nel romanzo Perceval di Chretien de Troyez – ultima opera del più grande autore di poemi cavallereschi, scritta tra il 1175 e il 1190 e rimasta incompiuta – che il Graal fa il suo debutto ufficiale.

Il romanzo racconta la storia di un adolescente gallese che abbandona la madre vedova per unirsi ai cavalieri di re Artù. Giunto, dopo una serie di avventure, al castello del re Pescatore, il giovane assiste a una strana processione: “Un valletto viene da una camera e tiene una lancia lucente impugnata a metà dell’asta. Una goccia di sangue stillava dalla punta di ferro della lancia, fin sulla mano del valletto”.

Il giovane ospite si trattiene dal chiedere il significato di quelle parole, perché gli è stato insegnato che parlare troppo è segno di villania. Poi arrivano due valletti e una fanciulla molto bella “slanciata e ben adorna veniva con i valletti e aveva tra le mani un graal. Quando fu entrata nella sala col graal che teneva, si diffuse una luce sì grande che le candele persero il chiarore, come stelle quando si levano il sole e la luna. Dietro di lei un’altra damigella recava un piatto d’argento. Il graal che veniva avanti era fatto dell’oro più puro. Vi erano incastonate pietre di molte specie e le più ricche e le più preziose che vi siano in mare o in terra”.

Il Graal è quindi un oggetto prezioso e magico: non si tratta però di un calice, e nemmeno di una reliquia. Non solo, ma non è nemmeno di un oggetto specifico: Chretien parla infatti di un graal e non del Graal. La parola “graal” designa infatti in francese antico una coppa o un piatto e probabilmente deriva dal latino medievale gradalis, con il significato di “piatto”, o dal greco κρατήρ (kratḗr, “vaso”).

Il Graal è quindi un oggetto prezioso e magico: non si tratta però di un calice, e nemmeno di una reliquia. Non solo, ma non è nemmeno di un oggetto specifico: Chretien parla infatti di un graal e non del Graal. La parola “graal” designa infatti in francese antico una coppa o un piatto e probabilmente deriva dal latino medievale gradalis, con il significato di “piatto”, o dal greco κρατήρ (kratḗr, “vaso”).

La singolare processione del Graal si ripete più volte durante il banchetto raccontato in Perceval. Il giorno dopo, però, il castello è vuoto e il giovane gallese scopre che il re Pescatore è ferito e ammalato. Proprio la domanda sul funzionamento del Graal che Parsifal non ha posto avrebbe rotto l’incantesimo e salvato il re e il suo regno.

Dopo altre avventure, il giovane cavaliere incontrerà un eremita che gli rivelerà di essere il fratello di sua madre e dello stesso Re Pescatore, spiegandogli anche che il contenuto del piatto magico è un’ostia: “Quest’ostia sostiene e conforta la vita del re, tanto essa è santa, ed egli stesso è sì santo che nulla lo fa vivere se non l’ostia del graal”.

Dopo la rivelazione Parsifal si sottoporrà a una dura penitenza per espirare i suoi peccati perfezionando così anche la sua educazione cavalleresca. A causa della morte dell’autore, però, il romanzo si interrompe senza svelare come si concluda la storia del Graal e del giovane cavaliere.

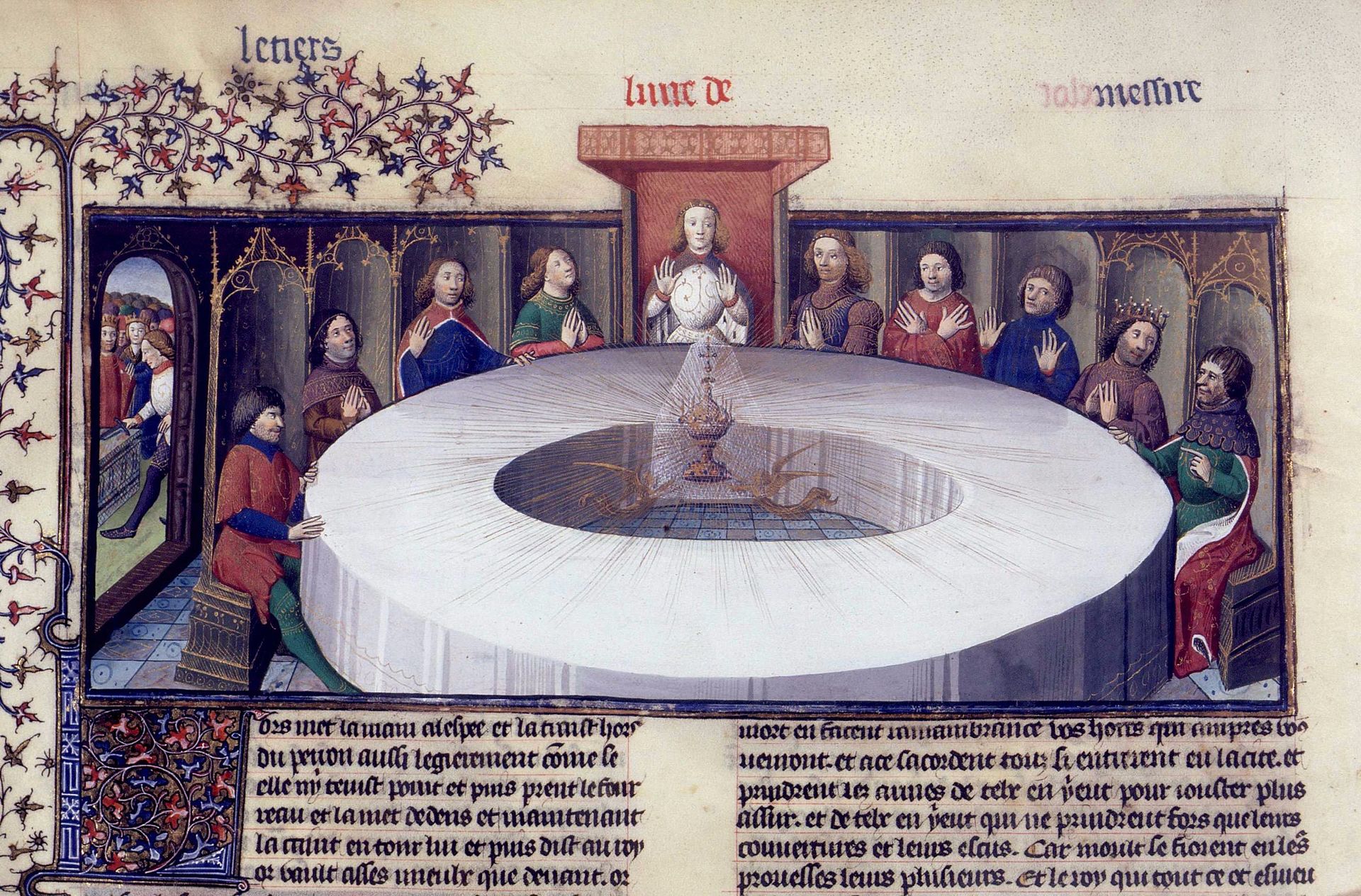

Apparizione del Santo Graal in un manoscritto parigino del secolo XV

Una storia che, come si è visto, sposa leggende celtiche con elementi della religione cristiana. Se l’ostia e il sangue che stilla dalla lancia rimandano a una simbologia eucaristica e alla passione – infatti – non c’è ancora alcun riferimento al calice dell’Ultima cena e il Graal appare piuttosto come un oggetto magico, una sorta di “cornucopia” capace di illuminare il cammino dell’uomo nella natura mistica dell’altro mondo e di nutrirlo e proteggerlo donando salute e prosperità.

L’influenza di Perceval sull’immaginario letterario medievale – e la sua enigmatica “non-conclusione” – portano molti scrittori a tentare di dare un seguito al romanzo di Chretien, rielaborando e ampliando ognuno a modo suo la leggenda del Graal.

Di fatto esistono quattro seguiti “ufficiali” di Perceval mentre molti altri testi riprendono e rielaborano la storia del Graal, e il fatto che la parola sia difficilmente comprensibile al di fuori del contesto franco-celtico favorisce il passaggio del termine da nome comune a nome proprio: un graal diventa così il Graal.

All’inizio del XII secolo risale il Peredur, racconto gallese che richiama il Perceval inserendo alcuni elementi distintivi: qui il re Pescatore viene ferito dalle incantatrici di Caer Loyw che hanno assassinato anche un cugino di Peredur: il fine delle avventure è dunque la vendetta. Il Graal, pur non essendo mai indicato con questo nome, è presentato come un vassoio nel quale è posta la testa tagliata del cugino di Peredur immersa nel sangue. Un particolare che ricorda da vicino un altro passaggio dei Vangeli: non l’istituzione dell’Eucarestia né la Passione di Cristo, però, ma la morte di Giovanni Battista.

Il poema tedesco Parzival di Wolfram von Eschembach descrive invece il Graal come una pietra preziosa: “Il più bel gioiello del cielo, fonte di ogni gioia, segno d’ogni bene in terra”, mentre il francese Perlesvaus richiama alcuni elementi che trasformeranno l’amuleto celtico nel calice dei Vangeli: si dice infatti apertamente che dalla punta della lancia portata in processione stilla il sangue che finisce nel vaso, dentro il quale appare “un calice di una foggia rara per quei tempi” e la “figura di un bambino”. Quando poi lo sguardo del protagonista viene sollevato “gli pare che il Graal sia sospeso in aria e che sopra ci sia un uomo inchiodato a una croce con una lancia conficcata nel costato”. L’associazione tra Graal, calice e sangue di Cristo è dunque quasi completata.

L’ultima cena (Jaume Huguet, 1470, Museo Nazionale d’Arte di Catalogna, Barcellona)

È però il piccardo Robert de Boron che intorno al 1200, con il suo Roman de l’Estoire du Graal, fonde il tema celtico e cavalleresco del Graal con la tradizione evangelico-apocrifa, trasformando il piatto magico nel calice usato da Cristo dell’Ultima cena e fissandone la leggenda diventata oggi di fatto quella “ufficiale”.

Riprendendo in parte il vangelo apocrifo di Nicodemo, il romanzo racconta come un giudeo, dopo l’arresto di Gesù, avesse sottratto il calice usato durante l’Ultima cena e lo avesse donato a Pilato; il quale, a sua volta, l’aveva consegnato a Giuseppe d’Arimatea, il fariseo che – secondo i vangeli ufficiali – ha ottenuto il permesso di seppellire il cadavere di Gesù.

Dopo aver ricevuto il calice, Giuseppe lo utilizza per raccogliere il sangue uscito dal costato di Cristo, trafitto con una lancia dal soldato Longino.

Successivamente Giuseppe porta con sé il calice “in una terra verso Occidente ancora tutta selvaggia” ovvero l’Inghilterra, dove fonda la prima chiesa cristiana delle isole britanniche nella valle di Avalon, identificata con l’attuale Glastonbury.

Dalla generazione di Bron, cognato di Giuseppe d’Arimatea, sarebbero discesi i “re Pescatori”, così detti perché avrebbero pescato quel pesce (un richiamo simbolico all’Icthys, ovvero Cristo stesso) necessario al rito del Graal.

Le leggende successive si spingono oltre e come avvenuto per il legno della Croce (di cui viene raccontata tutta la storia, dal Paradiso terrestre fino al calvario) anche del calice viene ricostruita tutta la storia sin dalla sua fabbricazione: il Graal era dunque in origine una pietra caduta sulla terra dalla corona di Lucifero, staccatasi durante lo scontro fra gli angeli del bene e quelli del male. Set – figlio di Adamo ed Eva – l’aveva ritrovata quando era tornato nel Paradiso Terrestre in cerca di una cura per il padre moribondo, ricevendone una medicina capace di curare qualsiasi male.

Salvato durante il diluvio da Noè e utilizzato da Melchisedek per benedire Abramo e Sara, il Graal era stato poi posseduto da Mosè e dai Patriarchi prima di scomparire nuovamente. A ritrovarlo era stata infine la Veronica, che lo aveva consegnato a Gesù Cristo per celebrare l’Ultima Cena.

Va notato come l’identità del Graal come custodia del sangue di Cristo (sia nell’accezione mistico-simbolica dell’eucarestia, sia in quella più concreta della crocifissione) avviene in un’epoca in cui si va rafforzando ed espandendo il culto del sangue di Cristo, tanto da portare – nel giro di pochi decenni – all’istituzione della festa del Corpus Domini.

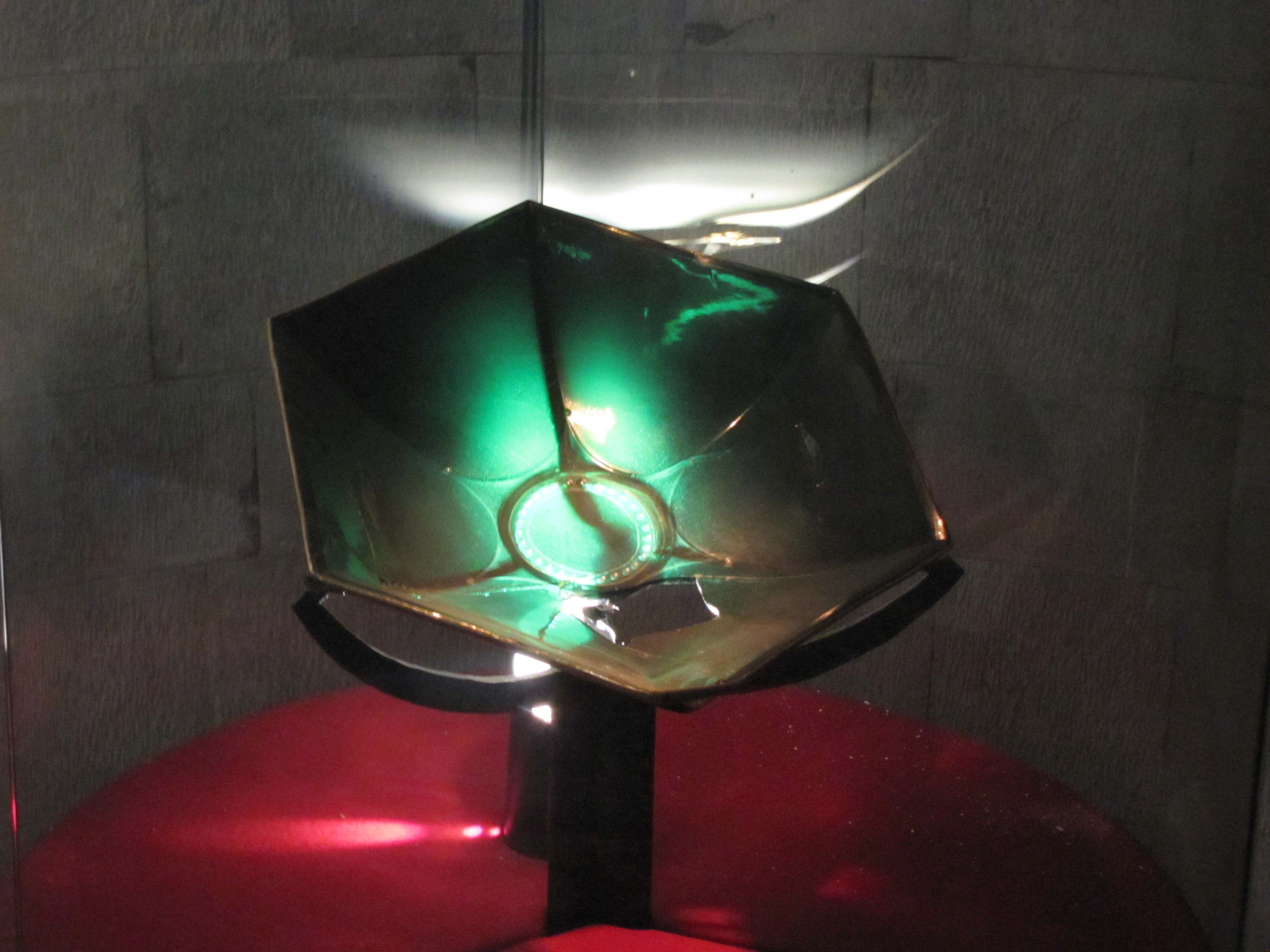

Il cosiddetto “Sacro Catino” è un piatto esagonale in vetro verde. Secondo la tradizione fu portato a Genova da Guglielmo Embriaco nel 1101, di ritorno dalla prima Crociata e dalla presa di Cesarea.

A portare il Calice dalla dimensione mitico-cavalleresca a quella devozionale è infine Jacopo da Varagine che nella Legenda Aurea racconta come durante la prima crociata, nel 1099, i genovesi avessero trovato a Gerusalemme il calice usato da Cristo durante l’Ultima cena. Il reperto in questione si può ancora oggi ammirare nel Museo del tesoro della Cattedrale di Genova: la reliquia, detta “Sacro Catino”, consiste in un vaso, intagliato in una pietra verde brillante e traslucida, che è stato – peraltro – trafugato da Napoleone per essere restituito dopo la sua caduta.

Altre fonti sulla presenza della coppa di Cristo a Gerusalemme parlano di un calice argenteo a due manici chiuso nel reliquiario di una cappella vicino Gerusalemme. Questo Graal appare solamente nel racconto di Arculfo, un pellegrino anglo-sassone del VII secolo, che l’avrebbe visto e toccato. Un’altra testimonianza si trova nel romanzo tedesco del XIII secolo Titurel il giovane in cui si parla di un Graal trafugato dalla chiesa del Boucoleon durante la quarta crociata e portato da Costantinopoli a Troyes dal vescovo Garnier de Trainel nel 1204. Viene ricordato lì ancora nel 1610, ma sarebbe scomparso durante la Rivoluzione Francese.

A sinistra, il Santo Cáliz custodito nella Cattedrale di Valencia, a destra La Santa Cena di Juan de Juanes, che ritrae il Santo Cáliz (1560, Museo del Prado)

Di fatto, oltre al Sacro Catino, l’unico altro “graal” ancora conservato è il Santo Cáliz, una coppa di agata conservata nella cattedrale di Valencia. Essa è posta su un supporto medievale, la base è formata da una coppa rovesciata di calcedonio e sopra vi è incisa un’iscrizione araba.

Il primo riferimento certo al calice spagnolo è del 1399, quando fu dato dal monastero di San Juan de la Peña al re Martino I di Aragona in cambio di una coppa d’oro. Secondo la leggenda sarebbe stato portato a Roma da San Pietro.

“L’incertezza nella decifrazione del mito del Graal – spiega Franco Cardini – deriva essenzialmente dalla presenza in culture anche geograficamente lontane tra loro di simboli formalmente molto simili”.

Se l’opera di Chretien de Troyes mescola il tema dell’avventura alla ricerca di oggetti magici che spezzino incantesimi e quello dell’iniziazione (cavalleresca – ma anche religiosa) attraverso una serie di difficili prove con elementi di origine chiaramente cristiana ed eucaristica, la coppa è praticamente in tutte le culture simbolo di potere.

Il Santo Graal di Franco Cardini, Massimo Introvigne e Marina Montesano (Ed. Giunti, 1998)

“Il calice e la coppa – spiega ancora Cardini, che al Santo Graal ha dedicato anche un libro pubblicato nel 1998 – sono dei veri e propri grandi archetipi, densi di significato il tutte le culture del mondo eurasiatico-mediterraneo. Nei Salmi biblici il cantore offre a dio la coppa della salvezza e riceve da lui quella delle benedizioni o del castigo; il Vangelo parla del calice del dolore, al contrario la coppa che trabocca è simbolo di gioia e di abbondanza”.

Ma il simbolismo è presente anche nella cultura indiana, dove il mitico re Gemshid possiede una coppa nella quale può vedere l’intero universo. Non a caso coppe e bacili sono strumenti abituali per i riti divinatori, così come per la preparazione di potenti filtri.

Nel mondo germanico la coppa viene utilizzata come simbolo di trasmissione della sovranità e in alcuni casi viene ricavata dal cranio dei nemici uccisi, come nel caso del re longobardo Alboino.

“Si può ipotizzare dunque che la coppa come simbolo al contempo di regalità e di abbondanza sia un archetipo delle culture indoeuropee”. Stesso dicasi per la lancia, da cui deriva lo scettro.

Reinterpretazione dunque, di un archetipo presente in tutte le mitologie indoeuropee, il mito del Graal si spegne lentamente alla fine del Quattrocento per trovare nuova giovinezza solo con il Romanticismo, nell’Ottocento.

La letteratura cavalleresca si concentrerà infatti, nei secoli successivi, sull’epopea di Carlo Magno e dei suoi eroi lasciando tramontare quella dei cavalieri della Tavola rotonda.

Sarà Richard Wagner a consegnare il mito del Graal al Novecento, secolo in cui si fanno largo anche le leggende secondo cui i Templari (che in realtà non ebbero mai nulla a che fare con il Graal) sarebbero stati guardiani e custodi della coppa e fondatori di una sorta di chiesa parallela.

È in questi ambienti esoterico e pittoreschi che, a partire dalla fine dell’Ottocento, si fa strada la più suggestiva, immaginifica e balzana ipotesi, destinata a trovare risonanza mondiale nel 2003 con la pubblicazione del romanzo Il Codice Da Vinci: quella secondo cui il Santo Graal non sia in realtà nient’altro che il ventre della Maddalena, moglie di Gesù e madre dei suoi figli.

Nata a partire dal 1885 per iniziativa di don Berenger Saunière, parroco di Rennes-Le-Chateau e successivamente dell’esoterista Pierre Plantard (nato nel 1920 e morto nel 2000), la leggenda sostiene che Maria Maddalena fosse in realtà la moglie di Gesù e che da questi avrebbe avuto dei figli. Dopo la morte e resurrezione di Cristo la Maddalena si sarebbe trasferita in Francia e qui avrebbe partorito i figli di Cristo, destinati a dare origine alla dinastia dei merovingi, sovrani di Francia agli inizi del Medioevo (saranno poi rimpiazzati dai Carolingi e infine dai Capetingi).

Secondo questa ipotesi, quindi, “Santo Graal” deriverebbe da “Sang Real”, ovvero Sangue Reale, quello di Cristo trasmesso alla prima casa regnante di Francia.

La leggenda trova dei precedenti proprio nel XII secolo, quando il monaco Pièrre des Vaux-de-Cernay, riferendosi ai Catari, scrive: “Gli eretici dichiaravano che Santa Maria Maddalena era la concubina di Gesù Cristo”. A dargli forma definitiva sono però Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln con il libro Il Santo Graal pubblicato nel 1982, le cui teorie sono state riprese poi da Dan Brown per il romanzo Il Codice Da Vinci.

Il mitico taccuino dove il padre di Indiana Jones avev ricostruito la storia del Santo Graal (dal film “Indiana Jones e l’ultima crociata”, 1989, con Harrison Ford e Sean Connery, regia di Steven Spielberg)

Paradossalmente, gli autori del Santo Graal hanno denunciato Dan Brown per plagio smascherando così – implicitamente – la loro stessa operazione. Un romanzo non può “copiare” infatti un saggio che presenta una scoperta storica, ma solo un’opera di invenzione. La denuncia è finita così in un cul de sac: o Dan Brown non ha copiato o Il Santo Graal è un’opera di fantasia.

Ben più “ortodosso” di quello indagato da Robert Langdon nel Codice Da Vinci è invece il Graal inseguito dal più celebre archeologo della storia del cinema in Indiana Jones e l’ultima crociata del regista ebreo Steven Spielberg, in cui il Calice è presentato nella sua versione pienamente cristianizzata pur riprendendo elementi dai rituali di iniziazione del ciclo bretone (per accedere al Graal bisogna superare una serie di prove), le leggende templari (il calice è custodito da un cavaliere crociato ancora in vita e vecchissimo) aggiungendo anche le capacità taumaturgiche (guarisce le ferite del padre del protagonista) e il dono dell’immortalità a chi ci beve.

E se nella Leggenda del re Pescatore di Terry Gilliam il Santo Graal è una coppa celebrativa che fa bella mostra di sé nella casa di un miliardario, secondo il cantautore Jovanotti il Santo Graal “è nel salotto di mia nonna” (come recita una strofa della canzone Falla girare) a testimoniare che anche nell’immaginario contemporaneo la ricerca del Sacro Calice è un anzitutto un viaggio dentro se stessi e la propria esistenza.

Arnaldo Casali