San Benedetto, Andrea Mantegna, dal Polittico di San Luca (1453-54), pinacoteca di Brera, Milano

La primavera bussava sul vetro della piccola finestra del dormitorio, quel 21 marzo dell’Anno del Signore 547.

Benedetto, però, non avrebbe aperto. Era finito il tempo di baciare il sole, finito il tempo di farsi accarezzare dalla brezza, finito il tempo di ammirare estasiato la bellezza del creato. Finito il tempo dello studio, finito il tempo del lavoro. Era finito il tempo.

La bella stagione era arrivata proprio mentre la sua anima faceva le valigie, e non avrebbe avuto modo di accoglierla, di farla accomodare nella sua vita e progettare ancora qualcosa insieme.

Era arrivata la bella stagione, a Montecassino. Ma per Benedetto era arrivata una stagione ancora più bella: quella di una primavera senza fine, quella baciata da un sole senza tramonto e scaldata da un fuoco inestinguibile.

La sua anima irrequieta stava finalmente per trovare pace. Benedetto lo sapeva, ed era felice. Ogni riga era stata scritta, ogni miniatura rifinita, la rilegatura era stata completata e il libro della sua vita era pronto per essere consegnato alla Storia.

Era il cristiano più importante del cristianesimo dopo Gesù Cristo, Benedetto. E forse lo sapeva. Aveva inventato qualcosa destinato a cambiare completamente la storia della Chiesa, qualcosa che per secoli migliaia di uomini avrebbero seguito, proseguito, tradito, riformato, ripensato.

C’erano già centinaia di uomini, sotto di lui, a seguire la sua regola, a sposare la sua vita. E il meglio doveva ancora venire.

Eppure – si diceva – lui non voleva fondare proprio niente: per tutta la vita non aveva fatto altro che cercare la pace. Una pace che quella sua ansia di ulteriorità non gli aveva fatto trovare mai. Era convinto che per fare del mondo un posto migliore bisogna dare un’occhiata all’uomo nello specchio e cominciare da lì. Così la sua vita era diventata una felice sintesi di contraddizioni: lavoro e preghiera, studio e devozione, solitudine e comunità.

Che poi alla fine non si era inventato nulla. Il monachesimo esisteva già in oriente, e anche in occidente: era nato come ottima alternativa al martirio, dopo la fine delle persecuzioni.

Già, perché per secoli, l’unico modo per diventare santi era stato versare il proprio sangue per la fede. Quando però i cristiani, da minoranza perseguitata si erano fatti maggioranza di governo, si era posto il problema: come testimoniare la propria fede donando tutta la vita a Dio?

San Benedetto da Norcia

Così in oriente si erano inventati una sorta di auto-martirio: chi aspirava alla santità si era spogliato di tutto, aveva rinunciato a qualsiasi piacere della vita – fosse anche solo la compagnia di qualcuno – ed era andato a vivere nel deserto, come sant’Antonio, consacrando l’intera esistenza alla preghiera.

Qualcuno – come Simeone lo stilita – aveva scelto di vivere sopra una colonna, senza mai scendere, per tutta la vita.

A Roma, invece, erano nate forme di monachesimo domestico: persone – soprattutto donne – che avevano trasformato i propri palazzi in luoghi di preghiera.

Lo stesso san Girolamo, un secolo prima, aveva organizzato gruppi di vedove e di vergini dedite all’ascesi, alla preghiera e allo studio della Scrittura.

Niente di più lontano, comunque, dalla vita che si prospettava al giovane Benedetto, nato nel 480 a Norcia e cresciuto in una famiglia ricca e potente.

Il padre Eutropio apparteneva alla gens Anicia ed era Console e Capitano generale dei Romani nella regione di Norcia e la madre Abbondanza apparteneva alla nobile stirpe dei Reguardati, mentre la sorella gemella Scolastica sin dall’infanzia aveva espresso il desiderio di donarsi totalmente a Dio.

San Benedetto, frammento da graduale (terzo quarto del XV secolo), British Library, Londra

Per il piccolo Benedetto rappresentava una sorta di mito vivente e il suo principale sostegno, tanto più da quando i genitori erano morti e i due fratelli erano stati affidati alla nutrice Cirilla.

A 12 anni di età Benedetto aveva lasciato la cittadina umbra ed era approdato con la sorella Scolastica a Roma per studiare ma qui, sconvolto dalla vita dissoluta che aveva trovato, “ritrasse il piede che aveva appena posto sulla soglia del mondo – come racconta Gregorio Magno dei Dialoghi – per non precipitare anche lui totalmente nell’immane precipizio”.

A che giova guadagnare il mondo se si perde sé stessi? Si era detto Benedetto. E così quel mondo aveva deciso di abbandonarlo. Lasciata tutta l’eredità alla sorella, si era ritirato con Cirilla nella Valle dell’Aniene, per vivere in silenzio e preghiera. E visto che a Eufide – dove si era stabilito – non aveva trovato né abbastanza silenzio né sufficiente preghiera, aveva lasciato lì Cirilla e aveva proseguito il suo viaggio da solo, arrivando a Subiaco, presso gli antichi resti di una villa neroniana.

Nei boschi aveva incontrato Romano, monaco di un vicino cenobio retto dall’abate Adeodato, e aveva deciso di seguirlo.

Vestitolo degli abiti monastici, Adeodato gli aveva indicato una grotta impervia sul Monte Taleo, dove Benedetto si era ritirato, e da autentico monaco – ovvero monòs, che in greco significa uno, solo, semplice – aveva vissuto in solitudine per tre anni, fino alla Pasqua del 500.

Conclusa la sua esperienza da eremita, Benedetto aveva accettato l’incarico offertogli da Adeodato di assumere la guida del cenobio di Vicovaro.

Non aveva nessuna intenzione di andare a comandare, quando aveva lasciato la sua amata montagna. Ma indubbiamente guidare un gruppo di persone significa assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni, a volte anche scomode e impopolari. Significa ascoltare il parere di tutti, cercare di mediare ma, alla fine, imporre la disciplina e punire i monaci che rifiutano di sottomettersi con umiltà, prima qualità richiesta all’uomo di Dio.

Certo non è facile – soprattutto a vent’anni – riuscire ad essere autorevoli senza essere autoritari; e che ci fosse malumore nell’aria, lo aveva capito; che si fosse fatto qualche nemico nel cenobio lo sapeva. Ma certo non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi a tavola una coppa di vino avvelenato.

No, decisamente quel posto non faceva per lui. E così se ne era tornato a Subiaco e ci era rimasto per quasi trent’anni, predicando la Parola del Signore, accogliendo discepoli sempre più numerosi, fondando nuovi monasteri dipendenti dall’Abbazia.

San Benedetto da Norcia in un affresco a Subiaco

Dopo 29 anni le comunità dipendenti da Subiaco erano diventate 13, ognuna con dodici monaci e un proprio priore, e tutti sotto la sua guida spirituale.

Tra i monaci c’erano i rampolli dell’aristocrazia romana, ma anche goti e figli di schiavi. Non c’era differenza in monastero: barbari e romani, ricchi e poveri, vecchi e giovani, tutti erano uguali davanti a Dio e di fronte all’abate.

La giornata del monaco iniziava prima dell’alba con la recita dell’ufficio notturno in chiesa. Poi c’era il tempo del lavoro, fino alla messa. La campana dell’Angelus ricordava l’ora del pranzo: nel refettorio l’abate benediceva la mensa e il lettore leggeva un brano di Sacra Scrittura.

La tavola era servita dai monaci a turni settimanali. Dopo il pranzo c’era un’ora di ricreazione comune, poi si tornava al lavoro fino a quando la campana della cena non riuniva di nuovo la comunità monastica per un pasto rapido e frugale. Quindi il monastero si immergeva nel silenzio: era l’ora di compieta, la preghiera della sera, l’ultimo atto della giornata.

A sessant’anni Benedetto era diventato il maestro nella “Scuola del divino servizio”, il patriarca di una grande famiglia spirituale che continuava a crescere e a fecondare la Chiesa. E a tentare di farlo fuori. Già, perché nel 529 l’anziano abate si era trovato nuovamente con il veleno a tavola, stavolta dentro il pane. E aveva deciso che era venuto di nuovo il momento di fare i bagagli e partire insieme ai suoi monaci più fidati.

L’Abbazia di Montecassino vista dal cielo

Il suo nuovo – e ultimo – pellegrinaggio lo aveva portato a Montecassino dove aveva fondato un nuovo monastero sopra i resti di templi pagani ed eretto oratori in onore di san Giovanni Battista e di san Martino di Tours, il soldato-vescovo iniziatore del monachesimo in Francia.

A Montecassino Benedetto aveva raccolto e sintetizzato tutta la sua esperienza di vita in una Regola, composta riprendendo quelle di san Giovanni Cassiano, san Basilio, san Pacomio, san Cesario e soprattutto la Regola del maestro che aveva usato a Subiaco.

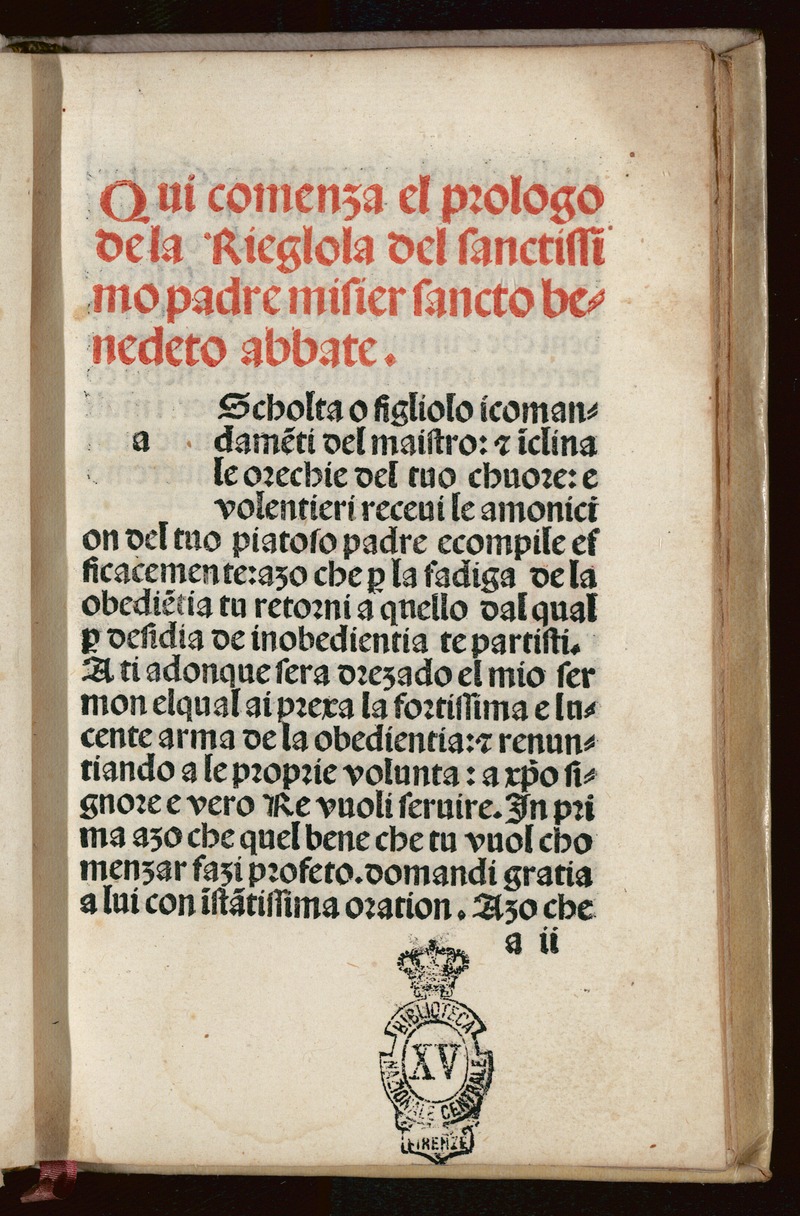

“Ascolta, o figlio, gli insegnamenti del maestro – aveva scritto nel prologo – e tendi l’orecchio del tuo cuore; accogli volentieri l’ammonimento del padre affettuoso ed eseguilo con impegno”.

La sua intenzione era sposare la buona disciplina con il rispetto per la personalità umana e le capacità individuali, nell’intenzione di fondare una scuola del servizio del Signore, “in cui speriamo di non ordinare nulla di duro e di rigoroso”.

Il prologo della Regula di San Benedetto

L’obiettivo era dare finalmente una nuova e autorevole sistemazione alla complessa e spesso vaga precettistica monastica esistente.

I due cardini della vita comunitaria erano la stabilitas loci (l’obbligo di risiedere per tutta la vita nello stesso monastero contro il vagabondaggio diffuso) e la conversatio, cioè la buona condotta morale, la pietà reciproca e l’obbedienza all’abate, il “padre amoroso” (il nome deriva proprio dal siriaco abba, “padre”).

Seguendo l’esempio del profeta che dice “Ti ho lodato sette volte al giorno” Benedetto aveva stabilito sette momenti di preghiera per i monaci: alle Lodi, a Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro e Compieta.

E visto che “l’ozio è nemico dell’anima” i fratelli dovevano dividere il proprio tempo tra lavoro manuale e studio della Scrittura.

La prima mattina era dedicata al lavoro, poi dopo Sesta era il momento di dedicarsi alla lettura; dopo pranzo era previsto un riposo a letto in perfetto silenzio; “nel caso che uno voglia continuare la lettura per suo conto, lo faccia in modo da non dare fastidio a nessuno”. Cioè leggendo a voce bassa, pratica quasi sconosciuta fino ad allora.

Dopo la celebrazione della Nona – verso le 14 e 30 – si tornava al proprio lavoro fino a Vespro. “Se poi le particolari esigenze del luogo o la povertà costringeranno i fratelli a raccogliere personalmente i frutti della terra, non se la prendano, perché allora sono davvero monaci se vivono del lavoro delle proprie mani come gli apostoli”.

Ora et labora, diventa dunque la parola d’ordine del monachesimo benedettino. Con il lavoro che può essere sia manuale – nei campi – sia intellettuale, studiando e copiando i manoscritti.

Spinello Aretino, Miracolo di San Benedetto

Per quanto riguarda i pasti “a nostro avviso, per il pasto quotidiano, da prendersi a mezzogiorno o alle quindici, sono sufficienti in tutti i mesi dell’anno, in considerazione degli acciacchi di questo o di quel monaco, due vivande cotte, perché chi per caso non può mangiare una, si rifocilli con l’altra; se sarà possibile avere frutta o legumi freschi, se ne aggiunga anche un terzo; l’astinenza dalla carne di quadrupedi deve essere osservata assolutamente da tutti, tranne che dai malati assolutamente privi di forze”.

Per quanto riguarda invece il vestito: “nei luoghi a clima temperato possono ad ogni monaco bastare una cocolla (di panno di lana pelosa d’inverno, liscio o consumato dal lungo uso d’estate) e una tunica, uno scapolare per il lavoro e, ai piedi, calze e scarpe; come arredamento del letto bastino un pagliericcio, una coperta leggera, una pesante ed un cuscino”.

I monaci dovevano riposare possibilmente in un unico dormitorio: “Se impossibile, per il gran numero, dormano in gruppi di dieci o di venti, sotto la vigilanza dei decani, in un locale dove resti sempre acceso un lume fino al mattino”.

I monaci dovevano dormire vestiti, “con al fianco una cintura o una corda ma senza coltello, perché non abbiano a ferirsi durante il sonno. Così i monaci siano sempre pronti, perché appena dato il segnale si levino e si affrettino senza indugio all’Opera di Dio”.

I religiosi avevano il dovere di accogliere in abbazia i poveri e i pellegrini e l’assistenza ai malati doveva venire “prima e al di sopra di ogni altra cosa, sicché in loro si serva davvero il Cristo”. A loro era riservato un locale e un infermiere, ed era concesso anche di mangiare carne perché riacquistassero le forze. Allo stesso modo le ristrettezze alimentari non si applicavano ai bambini e agli anziani.

San Benedetto e Santa Scolastica

Oltre che dai monaci di Benedetto la regola era applicata anche alle monache di Scolastica, che aveva seguito il fratello prima a Subiaco e poi a Montecassino, fondando un monastero femminile a Piumarola, a sette chilometri di distanza dall’abbazia del fratello.

I due si incontravano una volta all’anno in una casa a metà strada tra i due monasteri. L’ultimo incontro era avvenuto il 6 febbraio 547, e Scolastica aveva chiesto al fratello di protrarre il colloquio spirituale fino al mattino seguente, ma Benedetto si era opposto per non infrangere la regola.

Allora Scolastica aveva implorato il Signore di non far partire il fratello ed era scoppiata in un pianto dirotto: ai singhiozzi di Scolastica si erano aggiunti i tuoni di un inaspettato e violento temporale che aveva costretto Benedetto a restare con la sorella tutta la notte.

Morte e sepoltura di santa Scolastica; miniatura di Jean de Stavelot (XV secolo). Chantilly, Musée Condé

Tre giorni dopo Scolastica morì. E Benedetto, secondo Gregorio Magno, vide l’anima della sorella salire in cielo sotto forma di una bianca colomba. L’aveva fatta seppellire a Montecassino nella stessa tomba che aveva preparato per sé. E appena quaranta giorni dopo era stato colpito da una febbre fortissima.

Dopo 6 giorni di agonia aveva chiesto ai suoi monaci di essere rimesso in in piedi e di ricevere la comunione.

Ora la primavera bussava sul vetro della piccola finestra del dormitorio, quel 21 marzo dell’anno del Signore 547. E guardando quel raggio di sole che bussava all’inverno, Benedetto, con tutta forza che aveva in corpo, aveva sollevato le braccia in preghiera.

Tutto era compiuto. Il patriarca mentre pronunciava l’ultima benedizione per i suoi figli spirituali si era accasciato, concludendo la sua avventura terrena.

La statua di San Benedetto tra le rovine del terremoto del 30 ottobre 2016 a Norcia (Perugia)

Pur essendo, in realtà, un riformatore, passerà alla storia come il padre del monachesimo occidentale.

Fatta eccezione per l’Irlanda, infatti, tutto il monachesimo europeo si richiamerà alla sua regola: dal potentissimo ordine di Cluny (il cui abate sarà parificato ad un capo di Stato) ai predicatori cistercensi, dai camaldolesi ai certosini, dai produttori di birra e liquori ai custodi della memoria filosofica e letteraria greca, tutti i fiori del monachesimo medievale saranno benedettini.

Da lui partiranno le radici della spiritualità, della cultura e della civiltà europea, tanto che – nel 1964 – papa Paolo VI arriverà a proclamare Benedetto patrono del continente.

Arnaldo Casali