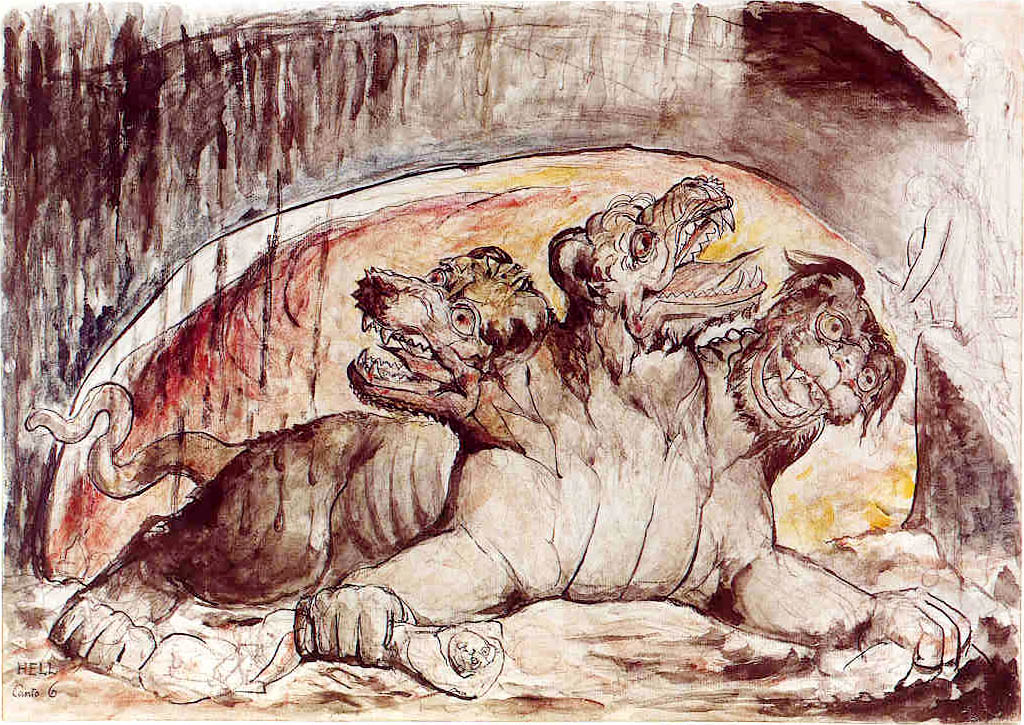

“Cerbero e gli altri. I mostri nella Divina Commedia” (Carocci editore) è il titolo dell’ultimo, affascinante libro di Lorenzo Montemagno Ciseri, studioso di Storia della scienza e della teratologia.

La strada per l’Inferno, si sa, è lastricata di mostri. Ma la narrazione dell’aldilà e dei suoi mostruosi abitatori è antica come l’uomo.

Superando ogni barriera spazio-temporale, queste creature del buio e Dante, l’artefice del loro rinnovato splendore, arrivano con straordinaria freschezza simbolica, forza evocativa e agilità narrativa ai giorni nostri.

Alcuni sono persino diventati celebrità, cui la cultura pop ha dato nuova linfa vitale. Si sono impadroniti di ogni ambito della comunicazione, dalla letteratura alla pubblicità, dal cinema ai videogiochi, dai fumetti alla televisione. Tutto si tiene, e tutto ci parla di loro.

Il ricordo più vivido della Commedia di Dante che ho conservato per anni, dai banchi del liceo sino alle “sudate carte” dell’università, è quello di un immenso capolavoro, come mi era sempre stato presentato, ma solo in teoria, solo sulla carta: un capolavoro che rimaneva per me totalmente inespresso nella pratica dello studio quotidiano.

Mi appariva quasi come un corpo smembrato i cui pezzi erano costituiti da celeberrime citazioni («fatti non foste a viver come bruti»; If XXVI, 119), reiterate suggestioni («e caddi come corpo morto cade»; If V, 142) e nomi famosi (Virgilio, Beatrice, Paolo e Francesca), che tentavo inutilmente di ricomporre come un paziente paleontologo avrebbe fatto con le ossa fossili di un’antica creatura estinta.

La distanza che mi divideva dall’opera, dovuta a uno svogliato e assai mal indirizzato studio scolastico, era solo in parte colmata dalle reminiscenze delle risate sottobanco che sottolineavano i passaggi più volgari (nel senso letterale e non letterario del termine) e licenziosi del Poeta. Quando, ad esempio, il diavolo Barbariccia, comandando la marcia dei suoi compagni, dice Dante, «avea del cul fatto trombetta» (If XXI, 139) o quando, invece, descrive «l’unghie merdose» della Taide, giusto prima di dargli della «puttana» (If XVIII, 131- 133).

Erano le poche concessioni che un adolescente, seppur volenteroso, annoiato da lunghe perifrasi e stanche esegesi del testo, si concedeva per alleggerire quelle interminabili ore di lezione. Molto, per non dire tutto, è cambiato qualche anno più tardi quando, durante il mio dottorato in Storia della scienza, scoprii la teratologia, quell’affascinante branca della biologia che si occupa dello studio delle mostruosità e delle anomalie morfologiche di un essere vivente.

Lungi dall’esserne terrorizzato, forse perché allenato dalle giovanili letture di Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Stephen King e Clive Barker, il mio mondo cominciò a popolarsi di mostri. Ovunque mi voltassi e ovunque posassi l’occhio per le mie ricerche, qualcosa o qualcuno mi parlava di loro.

Mi stava accadendo la stessa cosa che Lorraine Daston e Katharine Park (2000, p. 9) dicono sia accaduta loro quando, nella prefazione alle Meraviglie del mondo. Mostri, prodigi e fatti strani dal Medioevo all’Illuminismo, confessano che laddove altri leggevano opere e autori per cavarne poesia, filosofia o storia naturale, vedendo in quelle pagine argomentazioni stringenti, loro scorgevano mostri, tanti e dappertutto. Ecco che qualcosa di strisciante, qualcosa di abominevole che aspettava solo di essere risvegliato, come i grandi antichi che popolano le profondità terrestri nei racconti del mio amato Lovecraft, iniziò a muoversi, risalendo le correnti dell’inconscio.

Tutti i mostri che avevo passivamente sedimentato negli anni di studi inconsapevoli e obnubilati dagli ormoni dell’adolescenza stavano tornando prepotentemente alla luce. Come gli zombie di George Andrew Romero che uscivano dalla terra delle loro tombe, i ricordi dei mostri giovanili venivano fuori dalle pieghe più recondite della memoria scolastica.

Gli strani mostri del meraviglioso Oriente, di cui avevo letto un accenno nell’introduzione del libro di geografia, i giganti di Luigi Pulci e François Rabelais, Morgante e Pantagruele, di cui si era accennato in letteratura e, ovviamente, i mostri danteschi della Commedia.

Che peccato! – pensai, e penso tuttora da docente – che i miei insegnanti di allora, che comunque ricordo con affetto e stima, non ci avessero mai trasmesso i saperi previsti dal programma ministeriale attraverso la straordinaria lente d’ingrandimento dei mostri, sfruttando la loro attraente prospettiva.

Ma forse non era tutto perduto. Avevo la rara opportunità di riabilitare e dare un senso alle ore di fatica passate sui lunghi canti danteschi. Potevo rileggere la Commedia, e in particolare l’Inferno e il Purgatorio, attraverso tutti i mostri che la popolano e che erano ancora lì ad aspettare solamente che qualcuno li interrogasse per rivelare tutto il loro fascino e tutto il loro innato carisma.

Meno poesia e più mostri, insomma. Nessuno si senta offeso, men che mai i dantisti, ma l’opera di Dante Alighieri è un classico universale, appartiene al genere umano e, lungi questo dall’essere un pretesto, ritengo non ci sia niente di opinabile ad analizzarla con gli occhi dello storico della teratologia.

Così come fece, solo per fare un esempio paradigmatico, il fisico e saggista rumeno Horia-Roman Patapievici (2006) nel suo Gli occhi di Beatrice. Com’era davvero il mondo di Dante?, proponendo una lettura personale e originale del cosmo dantesco.

Ecco, se io dovessi pensare al mondo di Dante non terrei presenti i massimi sistemi della sua architettura poetica, o almeno non solo, ma più banalmente il suo meraviglioso viaggio ultramondano e tutte le creature fantastiche con le quali si è confrontato. E la parte sicuramente più avvincente del viaggio non è certo quella in cui viene preso sotto l’ala protettrice dell’amata fino a giungere alla gloria divina, nella luce, nella bellezza, nell’amore e nell’armonia celeste. No: il vero viaggio, la vera avventura, ciò che fa accorrere il pubblico in sala, è rappresentato dal suo passaggio agli inferi e parzialmente, forse, nel Purgatorio.

Dal mio punto di vista, l’Inferno in generale, e quello dantesco in particolare, è anche il luogo teratomorfo e teratogeno per eccellenza, per sua stessa costituzione. Qui tutto si mostrifica, tutto si distorce alla luce delle fiamme sulfuree, i diavoli, i dannati, i guardiani dei cerchi infernali; chi era mostro in vita lo diviene in questo luogo a maggior ragione e chi non lo era si muta di forma e d’animo. Scendere nel profondo della terra, così come dell’animo umano, porta sempre e solo alla conclusione magistralmente riassunta dalle ultime parole che Joseph Conrad mette in bocca all’inquietante Kurtz nell’insuperato finale di Cuore di tenebra: «L’Orrore! L’Orrore!». Perché Dante, nonostante tutto, sembra fare come Charles Marlow, il protagonista del romanzo di Conrad appunto, quando narra che da piccolo aveva una passione per le carte geografiche: stava ore a guardarle e dove vedeva spazi vuoti ci metteva il dito sopra dicendo: «Quando sarò grande andrò là».

Dante poeta ci racconta di un Dante personaggio, protagonista della sua Commedia, che appare timoroso e spaventato nel ritrovarsi a intraprendere questo incredibile viaggio, che perde spesso i sensi e mal sopporta gli odori nauseabondi, le grida strazianti, la vista dell’agonia e della tortura eterna.

Allo stesso tempo ci appare lucido e consapevole nel modo in cui lo fa muovere e gli costruisce intorno la propria coreografia. Tutto ciò ci affascina molto, probabilmente perché abbiamo deciso, come Alice, di scendere e restare nel “paese delle meraviglie” per vedere quant’è profonda la tana del Bianconiglio. E tutto sommato Dante non è così diverso dal personaggio di Lewis Carroll, un po’ bambino, incline allo stupore e alla meraviglia, che segue uno spirito guida in un mondo “altro”, per il quale il giardino diviene selva e il buco nel terreno diviene la porta degli inferi.

Sul doppio ruolo di un Dante adulto e bambino al tempo stesso, ci vengono in aiuto le illuminanti riflessioni di Umberto Saba (vedi Tutte le prose – Mondadori, 2001, pp. 13-4):

Solo là dove il bambino e l’uomo coesistono, in forme il più possibile estreme, nella stessa persona, nasce–molte altre circostanze aiutando–il miracolo: nasce Dante. Dante è un piccolo bambino, continuamente stupito di quello che avviene a un uomo grandissimo; sono veramente “due in uno”. Guardate come il piccolo Dante trasale, grida, si illumina di gioia, trema di collera e di (simulato) spavento, si esalta, si esibisce, si umilia per civetteria, si erge alle stelle davanti alle cose straordinarie che, attraverso di lui, nascono a Dante in lucco e colla barba al mento! E come lo divertono quei premi e quei castighi (quei castighi soprattutto), quei diavoli e quegli angeli, quei “cortesi portinai”, quei vivi e quei morti più vivi dei vivi! Che inverosimile viaggio! Come sperare una festa, una luminaria più grande? E contro a lui, unito a lui, Dante; Dante uomo intero, marito, padre, guerriero, uomo di parte, esule infelice e glorioso; Dante con tutte le tremende passioni dei suoi tempi e dell’età matura, in lotta con gli altri e (meno) con se stesso, ai quali i fatti davano sempre torto, tanto più sicuro d’aver sempre ragione, e quindi sempre con gli occhi fuori della testa, allucinato d’odio e d’amore.

Nel leggere l’Inferno dantesco si scopre, si indaga e si appaga l’ombra, personale e sovrapersonale, il cosiddetto “lato oscuro”, l’antitesi della luce che, con buona pace della saga di Guerre stellari di George Lucas, fu un concetto teorizzato da Carl Gustav Jung a partire dai primi decenni del Novecento.

L’ombra in ognuno di noi, che è l’insieme di tutto ciò che è negativo in un individuo e nel genere umano, e l’ombra assoluta, ovvero tutto ciò che è negativo nell’esistenza, quello che banalmente si può definire il male.

In questa seconda accezione l’ombra assume i suoi connotati di immagine archetipica, antica quanto l’uomo, proprio come soggetti intimamente archetipici sono i mostri e le idee di mostro presenti in ogni epoca e in ogni società. Ed esattamente come l’ombra non potrebbe esistere senza la luce, il mostro non potrebbe sussistere se non per contrapposizione al normale, in un gioco di riflessi, di immagini e di realtà che si autodefiniscono a vicenda.

Quando però cerchiamo un brivido, quando davanti a qualcosa di spaventoso ci copriamo gli occhi con le mani ma divarichiamo le dita quel tanto che basta per sbirciare tra esse, ecco che l’attrazione dell’ombra, del lato oscuro, ha avuto la meglio.

Con altrettanta buona pace di Jung, quindi, che forse non ne sarebbe poi così stupito, non è un caso che il fatturato del merchandising di Guerre stellari si regga prevalentemente sulla figura del malvagio Darth Vader, o che in una serie televisiva cult come Breaking Bad di Vince Gilligan ci si ritrovi, quasi senza rendersene conto, a parteggiare per il cattivissimo Walter Hartwell White.

Comunque la si voglia vedere sono esattamente settecento anni che la Commedia esercita tutta la sua attrattiva e la sua potenza evocativa su di noi e sulla cultura mondiale. Un testo che ebbe fama immediata e rapida diffusione manoscritta, testimoniata dai numerosissimi codici trecenteschi e quattrocenteschi giunti sino a noi, in una produzione che, per il periodo, risulta seconda solo a quella della Bibbia.

Mi si permetta la banalità, o meglio la constatazione: al pari di tutti i grandi classici, questo testo ha attraversato i secoli con un successo praticamente inalterato, se non per un’evidente asimmetria nella fortuna che, progressivamente, hanno avuto le sue cantiche. È innegabile, infatti, da qualsiasi punto di vista si consideri la questione – e qui mi ricollego a quanto detto prima sulla seduzione dell’ombra – che per una sorta di selezione temporale, l’Inferno risulti delle tre quella che ha saputo reggere meglio ai cambiamenti dei paradigmi culturali.

A tutt’oggi è la parte più famosa dell’opera, nelle scuole è la più studiata, senz’altro per noi la più suggestiva, vivace e colorita. Tutto questo a discapito del Purgatorio, ma soprattutto del Paradiso, di cui si è perso via via (e purtroppo) l’impatto originale.

Vuoi per il giudizio di alcuni eminenti storici della letteratura, come, ad esempio, Francesco De Sanctis, che individuava nella (supposta) monotonia del Paradiso la scarsa attrattiva e il modesto interesse per il lettore; vuoi perché, come sosteneva nei suoi Scritti sul pensiero medievale Umberto Eco (2012) – che al pari di Thomas Stearns Eliot considerava il Paradiso come la massima espressione poetica di Alighieri –, noi abbiamo ormai perso gli strumenti filosofici per apprezzarne il profondo significato, i riferimenti alla metafisica della luce e a quei canoni estetici, tipici della poetica medievale, che ne fanno un capolavoro.

Dunque, l’Inferno – come si è detto – grazie ad alcune sue caratteristiche peculiari, non necessariamente e non solo di natura poetica o di qualità stilistica, ha saputo attraversare questi settecento anni «sì come colui che leggerissimo era», per dirla con Giovanni Boccaccio, ovvero con la stessa agilità del balzo spiccato dal poeta Guido Cavalcanti intento a liberarsi da una brigata di molestatori in una novella del Decameron (VI, 9; Boccaccio, 1927, p. 24).

Nonostante l’argomento sia tutt’altro che leggero, l’Inferno dantesco è volato lieve sino a noi perché contiene alcuni elementi fondamentali che catturano e hanno sempre catturato, in modo inequivocabile, la nostra attenzione.

Vi si trovano innanzitutto avventure e pericoli, incontri inattesi e colpi di scena, insomma “brivido, terrore e raccapriccio” per dirla con Cattivik, cannibalismo e generose dosi di splatter, per non parlare appunto dei fiumi di sangue e della nutritissima schiera di mostri.

Lorenzo Montemagno Ciseri

Lorenzo Montemagno Ciseri

Cerbero e gli altri

I mostri nella Divina Commedia

Carocci, 2021

Per maggiori informazioni: scheda del libro