Il sacco di Roma ad opera dei Visigoti da una miniatura francese del secolo XV

“Cesare, Roma è perduta!”

“Ma se sta appena beccando dalle mie mani!”

È il 24 agosto dell’anno 410 dell’incarnazione del Signore, e mentre l’imperatore Onorio gioca con la sua gallina, la città di cui porta il nome è invasa, incendiata, stuprata, depredata del suo popolo, del suo orgoglio, della sua storia.

“La città che aveva dominato il mondo è stata essa stessa conquistata” commenta san Girolamo.

Le case nei pressi della porta Salaria, tra cui spicca la dimora di Sallustio, vengono incendiate; stessa sorte capita al palazzo dei Valerii sul Celio, alle terme di Decio e al tempio di Giunone Regina, raso al suolo insieme all’intero quartiere.

Le strade sono piene di macerie e di corpi senza vita dilaniati dalla fame, dalla spada o dal colera. I senatori sono giustiziati, le statue ridotte in cenere, le ville e i templi pagani in rovina. Sopravvive solo chi può permettersi di comprare la propria vita con l’oro.

Qualcuno, stremato dalla fame, è arrivato ad addentare il vicino e a strappargli braccia e gambe per mangiarsele. Persino una madre, anziché allattare il figlio ha finito per divorarlo.

Marcella, nobile vedova, ha donato tutti i suoi averi ai poveri e si è ritirata sull’Aventino, dove ha trasformato la sua villa in un convento. Quando i goti irrompono nella dimora la saccheggiano senza riuscire a trovare nulla di prezioso. “Dove hai nascosto le tue ricchezze?” le urlano furibondi; “Non ho niente!” risponde lei; “A chi vuoi darla a bere? Con un palazzo così fastoso!”, “Ho donato tutto ai poveri” replica la donna.

Ma la soldataglia non le crede e dà inizio al massacro. “Vi giuro che non ho niente! Vi prego… – supplica, facendo scudo col suo corpo alla figlia adottiva e piangendo disperatamente – vi prego! Non uccideteci!”.

“Fermi! – ordina il capo del drappello – Questa non ha niente davvero! Portiamola in salvo”.

La donna viene trasferita così all’interno della basilica di San Paolo, dove nessuno potrà più farle del male: Re Alarico ha infatti ordinato di risparmiare i luoghi di culto, dichiarandoli territori di asilo inviolabili.

Finalmente al sicuro tra le sacre mura, Marcella leva un canto di ringraziamento al Signore per aver risparmiato lei e Principia dalla strage. Le violenze subite quella terribile notte, però, le saranno letali e tra qualche giorno la povera donna morirà tra atroci sofferenze.

Intanto prosegue l’orgia di sangue, oro e distruzione: soldati visigoti, ma anche ex schiavi che si sono messi al soldo dei barbari continuano il saccheggio e i massacri, abbandonandosi ad ogni genere di violenza.

Le statue del Foro vengono depredate, l’edificio del Senato dato alle fiamme e diverse chiese sono svuotate a dispetto delle disposizioni di Alarico. Persino le monache vengono stuprate.

Chi sopravvive fugge dalla città disperdendosi in tutte le provincie dell’impero, molti profughi si rifugiano all’Isola del Giglio, accolti da altri cittadini sfollati già prima del sacco.

Proba, fuggita a bordo di una piccola imbarcazione insieme a sua figlia Leta e alla vergine Demetriade, cerca rifugio in Africa trovando però “le coste dell’Africa persino più crudeli di quelle che aveva abbandonato” scrive Girolamo: “Il comes Africae Eracliano, uno che non si occupa di nient’altro che darsi al vino e al denaro, uno che, sotto la pretesa di servire il più mite degli imperatori, si comportò infatti come il più selvaggio di tutti i despoti, coadiuvato dal genero Sabino, strappò figlie e fidanzate dalle braccia delle madri e vendette fanciulle di illustre nascita in matrimonio ai più avidi tra gli uomini: i mercanti della Siria”.

Particolare della Croce di Desiderio, gioiello carolingio conservato nel Museo di Santa Giulia a Brescia, con un ritratto raffigurante, secondo la tradizione, Galla Placidia e i figli Valentiniano III e Giusta Grata Onoria

Tra gli ostaggi catturati a Roma, invece, c’è Galla Placidia, sorella dell’imperatore Onorio, destinata a sposare il suo successore Ataulfo e a regnare in Gallia.

Quando gli arriva la notizia del sacco di Roma, Girolamo ha appena cominciato a scrivere il commento al libro di Ezechiele. Il trauma è tanto che “per usare un proverbio comune – dice – mi ricordavo a malapena il mio nome; e per un lungo tempo rimasi in silenzio, sapendo che erano tempi per le lacrime”.

“Chi avrebbe mai creduto che Roma, costruita sulle vittorie riportate su tutto il mondo, sarebbe crollata? – scrive il celebre traduttore della Bibbia, autore della Vulgata usata dalla Chiesa Cattolica fino al Concilio Vaticano II – Che tutte le coste dell’Oriente, dell’Egitto e d’Africa si sarebbero riempite di servi e di schiave della città un tempo dominatrice, che ogni giorno la santa Betlemme dovesse accogliere ridotte alla mendicità persone di entrambi i sessi un tempo nobili e pieni di ogni ricchezza?”.

“In una sola città – sentenzia – tutto il mondo è perito”.

Non manca invece chi cerca di sdrammatizzare: secondo il cristiano Paolo Orosio il sacco di Alarico è meno distruttivo di altri disastri capitati alla capitale quando era pagana – come l’incendio di Nerone del 64 o l’invasione dei galli di Brenno nel 390 a.C.

“Il terzo giorno dal loro ingresso dell’Urbe i barbari spontaneamente se ne andarono, dopo aver incendiato, è vero, un certo numero di case, ma neppur tante quante ne aveva distrutte il caso nel settecentesimo anno dalla sua fondazione. Ché, se considero l’incendio offerto come spettacolo dall’imperatore Nerone, senza dubbio non si può istituire alcun confronto tra con quello provocato dall’ira del vincitore. Né in tal paragone dovrò ricordare i Galli, che per quasi un anno calpestarono da padroni le ceneri dell’Urbe abbattuta e incendiata”.

Quel che è certo, comunque, è che all’origine dell’immane tragedia destinata a segnare la coscienza collettiva del mondo intero, non c’è la sete di sangue di un invasore barbaro ma la stupidità dei politici italici.

Alarico arriva infatti controvoglia alla presa e al saccheggio di Roma, estenuato da due anni di assedio e da un decennio di trattative con l’imperatore Onorio, di accordi e ripensamenti, tradimenti e missioni diplomatiche, strategie e cambi di guardia, cospirazioni e voltafaccia.

Onorio, raffigurato sul dittico consolare di Probo nel 406

D’altra parte Onorio, nel lusso del suo palazzo di Ravenna – dove aveva trasferito la capitale dell’impero di occidente – si era profondamente disinteressato del destino di Roma e della popolazione stremata dall’assedio, troppo occupato nelle schermaglie con il suo rivale sul trono di Costantinopoli.

Figlio di Teodosio, l’ultimo imperatore ad aver regnato sia in oriente che in occidente, Onorio era salito al trono quando aveva appena undici anni, e fino al raggiungimento della maggiore età non aveva fatto danni: le redini dell’impero erano state infatti saldamente tenute dal magistro militum di origine vandala Stilicone, nominato dallo stesso Teodosio prima di morire.

Già sotto la sua reggenza erano iniziati i conflitti con l’impero di oriente, sia per i territori contesi nei Balcani, sia perché Stilicone avrebbe voluto fare da tutore anche all’altro figlio di Teodosio – Arcadio – posto sul trono di Costantinopoli.

Intanto Re dei visigoti era diventato Alarico, che era stato ufficiale dell’esercito romano e aveva aspirato proprio al posto preso da Stilicone. Ora, deluso dalla mancata nomina, aveva invaso proprio i territori contesi tra le due parti dell’impero. Stilicone aveva mandato le sue truppe a combatterlo, ma Rufino, reggente in Oriente – temendo di essere spodestato dal collega aveva ordinato ai suoi soldati di non collaborare con quelli occidentali.

Nel 397 Alarico aveva invaso il Peloponneso ed era stato bloccato ancora da Stilicone, dichiarato – a sua volta – nemico pubblico dell’impero d’oriente. Negli anni successivi erano continuati gli scontri tra le due parti dell’impero, e Arcadio si era alleato proprio con Alarico, che era sceso in Italia nel 401.

Stilicone aveva fronteggiato il visigoto e lo aveva sconfitto a Pollenzo nel 402 e a Verona nel 403. Poi, per tenerlo sotto controllo, gli aveva assicurato un congruo tributo.

In seguito il generale aveva usato proprio l’alleanza con i visigoti per riprendere le ostilità con Costantinopoli, proibendo alle navi orientali di approdare sui porti occidentali: l’obiettivo era riprendersi i Balcani e affidarne il governo allo stesso Alarico; a rovinare i suoi piani, però, era stata una nuova ondata di invasioni barbariche – unni e ostrogoti, e poi ancora vandali, alani e sebi – nel 406. Ad esse si erano aggiunte rivolte in Britannia, e poi ancora in Gallia, finita sotto l’usurpatore Costantino III.

Onorio – che nel frattempo aveva assunto la guida dell’impero – aveva annullato la spedizione di Alarico che, in tutta risposta, aveva richiesto il compenso per i suoi servigi e il rimborso per le spese della missione annullata. Stilicone aveva discusso il pagamento con il Senato di Roma, suscitandone l’indignazione: “Questa non è pace, ma un contratto di servitù” aveva sbottato il senatore Lampadio.

Dittico di Stilicone, Monza, Tesoro del Duomo

Poi la tragedia: Stilicone si era scontrato a più riprese con Onorio e i suoi nemici – capeggiati dal cortigiano Olimpio – ne avevano approfittato per farlo cadere in disgrazia: avevano convinto Onorio che dietro il suo tutore si nascondesse un traditore in combutta con i goti, che aveva sobillato le invasioni barbariche e che, morto Arcadio, intendeva mettere suo figlio sul trono di Costantinopoli.

Poi il consigliere fraudolento aveva fatto assassinare i principali sostenitori del generale, che aveva cercato di incontrare l’imperatore per discolparsi, ma inutilmente: Olimpio lo aveva fatto arrestare e giustiziare il 23 agosto 408.

Rimasto senza Stilcone e nelle mani di Olimpio – che era riuscito a mettere tutte le cariche più importanti dell’impero nelle mani di persone di sua stretta fiducia – per Onorio era iniziata una vera escalation di stupidità.

L’imperatore aveva divorziato dalla moglie – che era figlia del generale – e ordinato l’esecuzione di un altro figlio di Stilicone. Poi non solo aveva rifiutato ogni trattativa con Alarico, ma aveva cacciato dall’esercito romano tutti i soldati di origine Barbara, saccheggiato le loro case e fatto massacrare le loro famiglie.

Il risultato ottenuto era stato il passaggio di 30mila soldati dalle fila romane a quelle visigote. In preda al più stupido autolesionismo, Onorio aveva poi rifiutato ancora una volta le proposte di pace di Alarico, preferendo allearsi l’usurpatore Costantino.

A completare il capolavoro, anziché affidare il comando dell’esercito a Saro – veterano di origini gote che meglio di chiunque conosceva il nemico – aveva preferito congedarlo sostituendolo con generali incapaci ma fidatissimi di Olimpio.

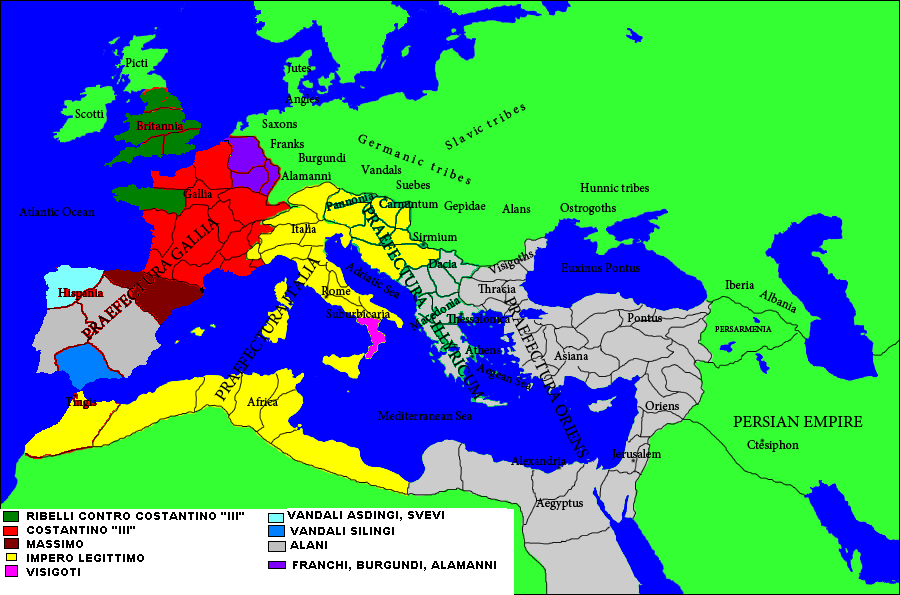

Le migrazioni dei Visigoti, tra la fine del IV e l’inizio del V secolo

Sceso in Italia senza praticamente trovare resistenza, Alarico aveva attraversato tutta la penisola arrivando fino a Roma. D’altra parte Onorio era troppo occupato a far cercare Eucherio, il figlio di Stilicone sfuggito alla condanna a morte, per trovare il tempo di fronteggiare l’invasione visigota.

L’assedio di Roma aveva portato in breve la città alla fame e alla disperazione, con il Senato che invocava l’intervento di Ravenna e Leta, moglie dell’ex imperatore Graziano, che si adoperava per soccorrere il più possibile la popolazione.

Stremati dalla fame, i romani avevano inviato un’ambasceria ad Alarico, dicendosi pronti ad accettare qualsiasi condizione perché l’assedio terminasse e minacciandolo – in caso di perseveranza – di uscire dalla città armati per combatterlo. Alarico aveva risposto sprezzante che l’erba folta si taglia meglio di quella rada e che avrebbe levato l’assedio solo a condizione che avesse ricevuto tutto l’oro, l’argento, le suppellettili e gli schiavi della città.

“E cosa resterà, dunque, a noi?” avevano protestato gli ambasciatori; “la vita” aveva risposto il re visigoto.

Alla fine Alarico aveva accettato di andarsene in cambio di 5.000 libbre d’oro, 30.000 libbre d’argento, 4.000 abiti di seta, 3.000 abiti di lana scarlatta e 3.000 libbre di pepe. Essendo vuoto l’erario, i senatori avevano dovuto contribuire al versamento del tributo in proporzione al proprio reddito, ottenendo infine il ritiro di Alarico in Toscana.

Intanto Onorio si era deciso a inviare un contingente a protezione della Città Eterna, ma ritenendo vile marciare su strade non occupate dal nemico l’esercito aveva preferito dirigersi nei territori occupati da Alarico, andando incontro a un massacro. Ritenendo evidentemente di non aver fatto ancora danni a sufficienza, Onorio aveva poi rifiutato di proseguire i negoziati con Alarico, con conseguente ripresa dell’assedio.

Papa Innocenzo aveva mandato una delegazione a chiedere aiuto all’imperatore, scortata dagli stessi soldati di Alarico. Intanto a Ravenna Olimpio era caduto in disgrazia ed era stato sostituito da Giovio, molto più incline alla trattativa con i goti. Ancora una volta, però, era stato lo stesso imperatore a far saltare l’accordo con Alarico, invocando l’aiuto degli unni.

Il re visigoto aveva fatto un ultimo tentativo di negoziato, offrendo condizioni più sostenibili, ma anche questa volta le richieste erano state respinte, costringendolo ad assediare nuovamente Roma.

L’Impero Romano d’Occidente nel 410

Nel novembre 409 Alarico aveva minacciato di distruggere la città se non si fosse rivoltata contro lo stesso Onorio, poi aveva preso il porto e sequestrato tutte le provviste lasciando gli abitanti, ancora una volta, in preda alla fame.

Il Senato aveva dunque accettato di far entrare Alarico in città e nominare un imperatore fantoccio al soldo dei visigoti: la scelta era caduta su Prisco Attalo, prefetto scelto a suo tempo dallo stesso Onorio, che aveva nominato Alarico primo ministro.

Attalo aveva così mandato a Ravenna un esercito per detronizzare Onorio, che questa volta aveva reagito tentando una mediazione diplomatica e arrivando a offrirgli addirittura il titolo di co-imperatore. Questa volta era stato lo spocchioso imperatore a ricevere un rifiuto, ma proprio mentre Onorio preparava la fuga a Costantinopoli, dalla capitale dell’impero d’oriente erano arrivati i rinforzi.

Intanto Giovio era passato dalla parte di Alarico e poi era stato convinto da Onorio a tornare di nuovo con lui; infine aveva insinuato ad Alarico l’idea che Attalo, una volta impadronitosi di Ravenna, lo avrebbe fatto uccidere.

Ad ogni modo, poco dopo il visigoto aveva levato l’assedio a Ravenna e invaso altre città del nord Italia.

Roma era sempre più allo stremo. Convinto ormai dell’infedeltà di Attalo, Alarico lo aveva spogliato tentando l’ultima carta diplomatica con Onorio.

A rompere le trattative però, questa volta era toccato a Saro in cerca di riscossa, che aveva attaccato l’esercito di Alarico costringendolo così ad assediare per la terza volta Roma.

“Si narra – scrive Socrate Scolastico – che, mentre Alarico avanzava verso Roma, un pio monaco lo esortò a non perpetuare tali atrocità, e di non più godere nel massacro e nel sangue. A costui Alarico rispose: “Non sto seguendo questo percorso per mia volontà; ma c’è qualcosa che irresistibilmente mi spinge ogni giorno a proseguire per questa via, dicendo “Procedi a Roma, e devasta quella città”.

Bisogna dire che è stato di parola.

Non si sa esattamente come Alarico sia entrato dentro le mura, ma sembra che alcuni cittadini stremati dalla fame gli abbiano aperto la porta spontaneamente.

Se non è chiaro chi abbia favorito l’ingresso, è comunque certo che le porte si sono aperte in piena notte scatenando l’inferno.

All’indomani dell’immane tragedia, se buona parte del mondo appare turbato come Girolamo dalla caduta dell’immortale Roma, non manca tra i cristiani chi vede nella rovina un castigo divino nei confronti della città rimasta ancora troppo legata al paganesimo. I pagani – da parte loro – accusano proprio la nuova religione di essere responsabile del disastro.

Gli dei che hanno reso grande Roma e l’hanno protetta per secoli, hanno deciso di punirla per aver abbandonato gli antichi culti; prova ne è che la città di Narni è stata liberata dall’assedio proprio grazie a una serie di atti sacrificali compiuti da sacerdoti pagani.

Proprio per questo – alla vigilia del sacco – il prefetto ha chiesto a papa Innocenzo l’autorizzazione a celebrare un rituale simile.

“Innocenzo, anteponendo la salvezza della città alla propria fede – scrive lo storico pagano Zosimo – permise che quelli attuassero di nascosto le pratiche di cui erano esperti. Dunque queste persone provenienti dalla Tuscia replicarono che per la salvezza della città non vi sarebbe stato alcun vantaggio se i sacrifici prescritti non fossero stati effettuati pubblicamente, con il Senato che ascendeva al Campidoglio e che sul Campidoglio e nelle piazze celebrava i riti di circostanza. Ma nessuno ebbe il coraggio di partecipare a quei sacrifici secondo il costume patrio. Per pagare il riscatto chiesto da Alarico, dunque, si decise di ricorrere agli ornamenti che rivestivano le statue: questo significava che le statue di culto, riccamente ornate per aver mantenuto prospera la città, erano senza vita e inefficaci, perché le cerimonie sacre erano andate scomparendo”.

Una raffigurazione della Città di Dio, ispirata dall’opera di Sant’Agostino

Sant’Agostino, da parte sua, proprio in risposta alle accuse dei pagani, scrive il suo capolavoro De civitate Dei, in cui fa notare che anche prima dell’avvento del cristianesimo i Romani avevano subito tremende sconfitte, senza che però venissero incolpati di questo gli dei: “Dov’erano dunque quegli dei quando il console Valerio fu ucciso mentre difendeva il campidoglio? Quando Spurio Melio, per aver offerto grano alla massa affamata, fu incolpato di aspirare il regno e giustiziato? Dov’erano quando scoppiò una terribile epidemia? Dov’erano quando l’esercito romano per dieci anni continui aveva ricevuto presso Veio frequenti e pesanti sconfitte? Dov’erano quando i Galli presero, saccheggiarono, incendiarono e riempirono di stragi Roma?”.

Ai cristiani che pensavano che l’impero romano fosse predestinato a conquistare e civilizzare il mondo e a condurlo verso il Cristianesimo, invece, Agostino risponde che quello romano è stato un impero come i tanti altri che lo avevano preceduto e che prima o poi era destinato a declinare e a crollare; e questo a differenza di un altro luogo, che è la patria dei veri cristiani: la Gerusalemme celeste, la città di Dio. Che mai sarà saccheggiata. Né dalla furia dei barbari, né dalla stupidità degli italiani.

Arnaldo Casali