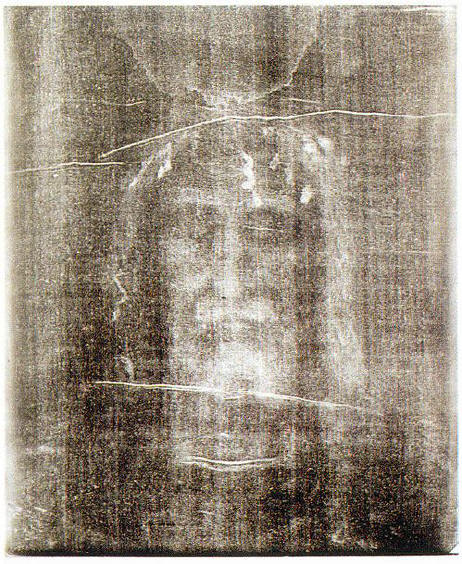

Il negativo fotografico di un particolare della Sindone, un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle dimensioni di circa 4,41 x 1,13 m., contenente la doppia immagine accostata per il capo di un volto umano

“Il Medioevo un’epoca barbara? Provateci voi, a falsificare la Sindone!”.

Così Emore Paoli, tra i più autorevoli medievisti contemporanei, ama rispondere a chi persevera nei luoghi comuni che identificano il Medioevo come il buio della civiltà.

In effetti la Sindone, seppure sia considerata un falso dalla comunità scientifica (anche se in molti contesti la disputa sull’attendibilità dei risultati sperimentali è ancora accesa), è comunque un capolavoro di tecnologia: per realizzarla è stata utilizzata infatti una tecnica così avanzata che, pur avendo accertato che non si tratta di pittura, la scienza non è riuscita ancora a spiegare come l’immagine sia stata “stampata” sul lenzuolo.

D’altra parte è vero anche che la Chiesa non ha mai considerato ufficialmente la Sindone una vera e propria reliquia: la definizione utilizzata è sempre stata infatti quella di “icona”, ovvero immagine di Cristo.

E se nel Medioevo quella del “falso” è stata una vera e propria arte che ha prodotto reliquie, documenti e profezie, va anche detto che il concetto stesso di “vero” all’epoca era molto diverso da quello attuale.

La verità che interessa, all’uomo medievale, infatti, non è quella filologica ma quella sostanziale: l’autore di un libro (a cominciare dagli evangelisti) non è necessariamente colui che lo ha redatto materialmente quanto piuttosto l’autorità al cui insegnamento o alla cui testimonianza si è rifatto chi lo ha scritto. Allo stesso modo il concetto di agiografia è molto diverso da quello – contemporaneo – di biografia, perché ciò che interessa trasmettere all’agiografo è il messaggio religioso e non i fatti storici.

La stessa Sindone, dunque, quando ha iniziato a circolare in Europa, era venerata in primo luogo come immagine del crocifisso: contava poco che fosse un reperto archeologico, un’opera artistica o un’immagine impressa non si sa come e non si sa quando, e il dibattito sulla sua autenticità è venuto fuori solo con il passare dei secoli.

Questo non toglie, ovviamente, che tra le migliaia di reliquie che hanno iniziato a circolare nel Medioevo ce ne siano alcune maliziosamente costruite ad arte per trarre profitto ingannando i fedeli.

La teca dorata della Confessione in Santa Maria Maggiore (Roma), conserva frammenti del legno della Sacra Culla (cunabulum), la mangiatoia che avrebbe accolto Gesù appena nato

D’altra parte se l’autenticità delle ossa dei santi contemporanei era accuratamente certificata (tanto che il corpo di Francesco d’Assisi aveva iniziato ad essere conteso quando il santo era ancora in vita, e gli assisani avevano fatto tornare in città da uno dei suoi viaggi il Poverello con la scorta armata per timore che morisse in terra straniera), per tutto il Medioevo circolano anche reliquie davvero improbabili: basti pensare alla mangiatoia dove sarebbe stato deposto Gesù Bambino, custodita a Santa Maria Maggiore a Roma, e addirittura il latte della Vergine o il prepuzio di Cristo conservato a Calcata, per non parlare delle due teste di Giovanni Battista: quella del santo da adulto e quella del santo da bambino.

Se tutti i frammenti della croce fossero autentici ci sarebbe voluto un bosco intero per costruirla e nemmeno se fosse stato un gigante San Valentino avrebbe potuto seminare tutte le ossa rivendicate dalle centinaia di chiese sparse per il mondo.

D’altra parte a ironizzare sulle reliquie farlocche è già – in pieno Medioevo – Giovanni Boccaccio, che nel Decameron inserisce la novella di fra’ Cipolla, portata poi al cinema da Mario Monicelli e Alberto Sordi pur se innestata sulle vicende di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno.

Religioso dell’ordine di Sant’Antonio (congregazione nota al tempo proprio per i traffici di reliquie), fra’ Cipolla si reca a Certaldo per raccogliere le offerte dei fedeli.

Predicando, Cipolla annuncia di aver portato con sé nientemeno che una piuma delle ali dell’arcangelo Gabriele, caduta al momento dell’Annunciazione alla Vergine Maria. Ascoltando la solenne dichiarazione, però, due amici del frate decidono di fargli uno scherzo e gli rubano la piuma (che si rivela subito essere “una penna di quelle della coda d’un pappagallo”) e la sostituiscono con dei carboni.

Quando, durante la predica, Cipolla apre il reliquiario e ci trova i carboni al posto della penna, non si perde d’animo e li mostra ai fedeli spacciandoli per quelli che erano stati utilizzati per bruciare sulla graticola San Lorenzo.

Lo stesso frate, durante la predica, cita reliquie ancora più improbabili come il dito dello Spirito Santo, il ciuffetto del serafino che apparve a san Francesco, un’unghia dei cherubini e una delle coste del “Verbum-caro-fatti-alle-finestre”, i “vestimenti della Santa Fé catolica, e alquanti de’ raggi della stella che apparve à tre Magi in oriente, e un’ampolla del sudore di san Michele quando combatté col diavole, e la mascella della Morte di san Lazzaro” e ancora “uno de’ denti della santa Croce, e in una ampolletta alquanto del suono delle campane del tempio di Salomone”.

Ma non è certo solo di reliquie, che si occupano i falsari medievali; la maggior parte delle energie si concentra piuttosto sui documenti giuridici: si va dai falsi cassinesi che nel XII secolo hanno l’obiettivo di aumentare il prestigio e il potere del monastero legittimandone i privilegi alle falsificazioni di Ravenna che, in piena lotta per le investiture, mirano a sostenere il partito dell’imperatore contro Roma (tra questi un atto con cui papa Adriano I avrebbe concesso a Carlo Magno il diritto di eleggere il papa e i vescovi) e ancora il Privilegium maius che Federico Barbarossa avrebbe concesso ai duchi di Asburgo elevandoli al di sopra degli altri principi elettori e che in realtà è stato redatto nel Trecento.

Una iconografia della Donazione di Costantino, dove l’imperatore offre al papa Silvestro I la tiara imperiale, simbolo del potere temporale (Oratorio di San Silvestro, Roma)

Il più celebre di questi documenti è senza dubbio la Donazione di Costantino, considerata la base dello Stato Pontificio e del potere della chiesa di Roma.

Apparso intorno all’850 all’interno delle Decretali dello Pseudo Isidoro, il documento – datato 30 marzo 315 – afferma di riprodurre un editto emesso da Costantino, con cui l’imperatore romano avrebbe attribuito a papa Silvestro I una serie di concessioni: tra queste il primato su tutte le altre chiese patriarcali, la sovranità su tutti i sacerdoti del mondo e la superiorità del potere papale su quello imperiale.

Inoltre la Chiesa di Roma ottenne, secondo il documento, gli onori, le insegne e il diadema imperiale per i pontefici, ma soprattutto la giurisdizione civile sulla città di Roma, sull’Italia e sull’Impero romano d’Occidente. L’editto confermerebbe inoltre la donazione alla Chiesa di Roma di proprietà immobiliari estese fino in Oriente, oltre che del Palazzo del Laterano.

“In considerazione del fatto che il nostro potere imperiale è terreno – si legge nel documento – noi decretiamo che si debba venerare e onorare la nostra santissima Chiesa Romana e che il Sacro Vescovado del santo Pietro debba essere gloriosamente esaltato sopra il nostro Impero e trono terreno. Il vescovo di Roma deve regnare sopra le quattro principali sedi, Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme, e sopra tutte le chiese di Dio nel mondo… Finalmente noi diamo a Silvestro, Papa universale, il nostro palazzo e tutte le province, palazzi e distretti della città di Roma e dell’Italia e delle regioni occidentali”.

La donazione viene usata per tutto il Medioevo dalla Chiesa per avvalorare i propri diritti sui vasti possedimenti territoriali in Occidente e per legittimare le proprie mire di carattere temporale e universalistico, senza essere messa in discussione – per secoli – nemmeno dai nemici del Papa, tanto che lo stesso Dante Alighieri, pur negando il valore giuridico della donazione e considerandola un imperdonabile errore di Costantino, non dubita della sua autenticità.

Solo nel 1440 l’umanista italiano Lorenzo Valla dimostra in modo inequivocabile che la donazione è un falso, attraverso uno studio approfondito che stigmatizza anacronismi e contraddizioni come la presenza di numerosi barbarismi nel latino (dunque più tardo di quello utilizzato nel IV secolo), la menzione di Costantinopoli (allora non ancora fondata) o di parole come “feudo”.

La Papessa, ritratta su una carta dei Tarocchi Visconti-Sforza (Bonifacio Bembo, ca. 1450, The Pierpont Morgan Library, New York)

Tuttavia il suo libro, De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio (“Discorso sulla donazione di Costantino, altrettanto malamente falsificata che creduta autentica”), troverà la ferma opposizione del Vaticano, tanto che sarà pubblicato solo nel 1517 in ambiente protestante e messo all’Indice nel 1559. Eppure, paradossalmente, è legato proprio al passaggio del potere e dei suoi simboli dall’imperatore al Papa il più celebre personaggio del Medioevo mai esistito: la papessa Giovanna.

A dare origine alla leggenda è stata infatti una sedia “a ciambella” in porfido ereditata dagli imperatori e che i papi, già in età costantiniana, avevano utilizzato proprio per sottolineare la loro continuità con il potere romano.

Secondo la leggenda quello strano trono veniva utilizzato, dopo lo scandalo della papessa, per verificare il sesso del pontefice subito dopo l’elezione e scongiurare così la salita di un’altra donna sul trono di Pietro.

Finita anche tra le immagini del tarocchi, Giovanna si sarebbe nascosta dietro l’identità di papa Giovanni VIII. Il giorno di Pasqua dell’anno 858, però, proprio durante la solenne processione, la papessa aveva partorito un bel maschietto, immediatamente trucidato dalla folla insieme alla madre.

In realtà l’unica cosa vera, della leggenda, è che papa Giovanni VIII morì ammazzato. Regnò però vent’anni dopo – dall’872 all’882 – e non ci sono dubbi sul fatto che fosse un maschio.

D’altra parte quello strano trono usato dai papi, era in realtà una sorta di “water” o forse una sedia usata per il parto dalle imperatrici, e non è mai stato utilizzato per verificare il sesso del pontefice eletto. Ciò nonostante la popolarità raggiunta dal personaggio fu tanta da diventare uno dei temi più cari alla polemica protestante: Giovanni Hus, considerato il precursore di Martin Lutero e morto sul rogo nel 1415, citava la Papessa proprio per delegittimare l’autorità papale e dimostrare che la Chiesa Cattolica non aveva bisogno di un pontefice universale.

È vero pure che a dare un contributo fondamentale alla costruzione del mito c’è stata anche una figura storica: quella di Marozia, la regina della pornocrazia romana che – all’epoca in cui è ambientata la leggenda – ha governato la Chiesa per due decenni senza bisogno di spacciarsi per un uomo. E se papa, formalmente, non lo è mai stata, dei papi è stata amante, madre e nonna. Due di questi, tra l’altro, si chiamavano proprio Giovanni.

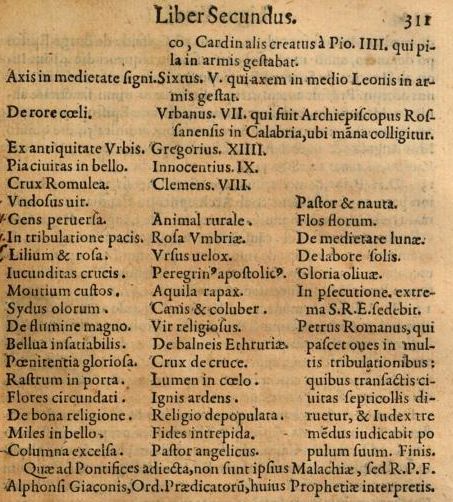

La parte finale della Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus, pubblicata per la prima volta nel 1595 dallo storico benedettino Arnoldo Wion che la attribuì a San Malachia

Tra i grandi falsi medievali ancora oggi presi molto sul serio, infine, non si può non citare la celebre Profezia di Malachia, che racconterebbe il destino di tutti i pontefici dal 1143 fino a papa Francesco. Che per inciso, secondo la profezia sarebbe l’ultimo.

Attribuita a San Malachia, arcivescovo di Armagh vissuto nel XII secolo, la profezia contiene 112 brevi motti in latino che descrivono i papi, e anche alcuni antipapi, a partire da Celestino II.

La profezia è stata presa così tanto sul serio in tempi anche recenti, da identificare alcuni pontefici proprio con l’epiteto assegnatogli – secondo la cronologia – da Malachia.

Il caso più clamoroso è senza dubbio quello di Pio XII, eletto nel 1939 e morto nel 1958, definito “Pastor angelicus” persino in alcune iscrizioni ufficiali (come quella presente nella chiesa parrocchiale di Vacone in Sabina) mentre don Primo Mazzolari, nel suo articolo Saluto al papa che viene pubblicato sulla sua rivista “Adesso” durante il Conclave del 1958, parla del papa non ancora eletto usando la definizione di Malachia di “Pastor et nauta” (“pastore e navigatore”).

Il fatto che il papa eletto pochi giorni dopo – Giovanni XXIII – fosse patriarca di Venezia e abbia poi “traghettato” la Chiesa nei tempi moderni con il Concilio Vaticano II, ha finito per diventare una delle argomentazioni utilizzate per accreditare il valore profetico del testo di Malachia.

Allo stesso modo, i sostenitori della profezia sottolineano come il papa “in medietate lunae” coincida con Giovanni Paolo I, scomparso appena un mese dopo l’elezione regnando così solo per un ciclo lunare, mentre il papa definito come “la fatica del sole” è stato Giovanni Paolo II, venuto dall’oriente (dove sorge il sole) e che girando instancabilmente tutto il mondo ha effettivamente svolto “il lavoro del sole”.

Secondo la profezia l’ultimo papa sarebbe proprio Francesco, definito da Malachia “Pietro il romano” e destinato a vedere la fine della “città dei sette colli”.

Papa Francesco, secondo la Profezia di Malachia, sarebbe l’ultimo pontefice

Per verificare se la profezia ci abbia azzeccato o meno non bisognerà – presumibilmente – aspettare troppo, anche perché in parte è stata già attuata: autodefinendosi “vescovo di Roma” e rinunciando a ogni forma di lusso e privilegio (compreso lo stesso Palazzo vaticano), Bergoglio sta infatti in qualche modo demolendo la figura del papa così come è stata identificata negli ultimi mille anni; non è detto però che ci riesca, vista anche la feroce opposizione che sta trovando sia all’interno del Vaticano che negli ambienti del cattolicesimo conservatore, che sono arrivati a delegittimarlo dichiarando la sua elezione invalida.

Resta il fatto che, a prescindere che la profezia si realizzi o meno, di certo il suo autore non è stato San Malachia.

Nessuno dei contemporanei del vescovo inglese – a partire da san Bernardo da Clairvaux, che ne ha scritto anche una dettagliata biografia – fa infatti il minimo accenno alla profezia, e per almeno quattrocento anni di questo testo così importante nessuno sembra essere stato a conoscenza.

Il primo a pubblicarlo è infatti il monaco benedettino Arnold Wion nel 1595, che pur attribuendolo a San Malachia non spiega dove si trovi il manoscritto originale. Mentre poi i motti relativi ai papi fino al 1590 sono molto precisi e quindi facilmente verificabili, quelli che si riferiscono ai papi eletti dopo la data di pubblicazione del libro si fanno molto vaghi e – in sostanza – adattabili, con qualche forzatura, a chiunque. Come si è visto, poi, in qualche caso è stata la profezia stessa ad influenzare in qualche modo il pontificato a cui si riferiva.

La Storia ecclesiastica di Onofrio Panvinio (1530-1568) potrebbe essere una delle fonti del testo profetico attibuito a Malachia (Ritratto di Jacopo Tintoretto, Galleria Colonna, Roma)

Va anche detto che il testo contiene molti errori nelle interpretazioni araldiche e nelle biografie dei papi: errori, peraltro, che si trovano anche nella Storia ecclesiastica pubblicata da Onofrio Panvinio nel 1557. Malachia, quindi, non solo avrebbe saputo con secoli di anticipo notizie sui futuri pontefici, ma avrebbe addirittura commesso, nel descriverli, gli stessi errori di uno storico vissuto quattrocento anni dopo di lui.

D’altra parte l’ipotesi oggi più accreditata è che la profezia sia stata scritta con il preciso obiettivo di orientare i futuri conclavi, a partire proprio da quello del 1590: il papa eletto quell’anno viene infatti definito “ex antiquitates urbis” perché l’autore del testo parteggiava per il cardinale Girolamo Simoncelli, nato a Orvieto (Urbs vetus, in latino, cioè “città antica” per antonomasia); peccato che poi ad essere eletto sia stato Niccolò Sfondati alias Gregorio XIV che veniva, invece, da Somma Lombardo; che non sarà proprio quella antica per antonomasia ma comunque è pur sempre una città vecchia.

Insomma alla fine, un modo per far avverare la profezia – volendo – si trova sempre.

La cosa più curiosa è che secondo gli studi più recenti, il misterioso autore della falsa profezia sarebbe il più famoso falsario italiano del Cinquecento: l’umbro Alfonso Ceccarelli, originario di Bevagna, che per la sua incessante attività di alteratore di pergamene, libri, testamenti, oroscopi, alberi genealogici e documenti di ogni genere fu decapitato nel 1583.

Arnold Wyon, che come si è detto è stato il primo a pubblicare la profezia, aveva infatti frequentato Perugia, e qui – secondo lo storico Luigi Fumi – era entrato in possesso dell’opera di Ceccarelli.

Quello che Pierre Toubert definisce “il più inventivo falsario del Rinascimento” era un importante medico (aveva in cura anche la sorella di papa Giulio III) dai molteplici interessi, che spaziavano dall’astrologia al tartufo, su cui scrisse anche il primo trattato che si conosca: Opusculum de tuberibus.

Nato il 21 febbraio del 1532 da un notaio di una famiglia che da Città di Castello si trasferì a Bevagna, riuscì in breve tempo a crearsi una solida ed estesa fama di esperto storico, antiquario e genealogista. Aveva iniziato la sua opera di falsario con un trattato sul fiume Clitunno, per il quale citò fonti immaginarie.

Alberico I Cybo-Malaspina (1534–1623) commissionò al falsario Alfonso Ceccarelli una Storia di Genova, infarcita da numerose notizie fantasiose sul suo casato

Per Alberico Cybo principe di Massa, preparò una storia di Genova che conteneva abbondanti notizie fantastiche sulla sua famiglia. Pur continuando ad esercitare la professione medica, fra il 1575 ed il 1580 estese e ampliò a dismisura la sua produzione di testi infarciti di dati e documenti falsi che continuò a conservare presso di sé e a cui diede il pomposo titolo di Bibliotheca del mondo, offrendone estratti e anticipazioni e annunciando mirabolanti scoperte di casse piene di documenti o di codici membranacei.

Alfonso regalava antenati illustri a chi non li aveva e fabbricava oroscopi su misura per molte dame della nobiltà romana e personaggi della curia, compresi alcuni eminenti cardinali. Aveva scritto anche una Storia dell’antica Rieti citando come fonti personaggi completamente inventati.

Al padre, che intuito il pericolo che correva, lo invitava a tornare alla professione medica (“Le vostre veglie, fatiche et stenti se risolveranno in fumo et in niente”) lui rispondeva di avere “un cervellaccio che cape molte cose et gli miei studi sono fertilissimi”.

Accusato di aver manomesso testamenti e genealogie nobiliari, documenti dell’imperatore e scritti del pontefice, fu arrestato e torturato e si difese sostenendo che gli storici facevano così tutti e che se non aveva firmato certe opere era stato solo per modestia.

Condannato a morte, fu decapitato il 9 luglio 1583 al Ponte Sant’Angelo, lasciando uno sterminato e poliedrico archivio oggi conservato nella Biblioteca Vaticana, a testimonianza di un autentico genio del falso.

Arnaldo Casali