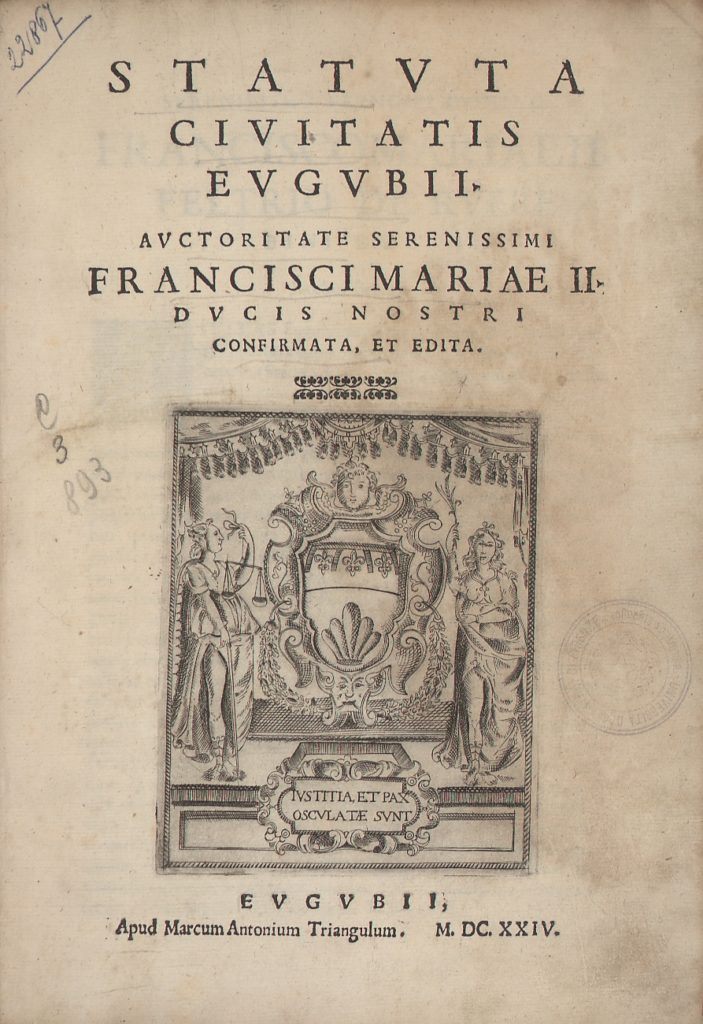

Lo Statuto comunale di Gubbio del 1624 disciplina un istituto che in altra forma sopravvive tutt’ora nel Codice civile, consistente nella cessione della globalità del patrimonio di un individuo ai suoi creditori: la cessio bonorum, “cessione dei beni”.

Il documento del XVII secolo prevede che laddove un individuo si trovi in carcere per debiti, possa fare apposita istanza al magistrato, istanza che consiste nella richiesta di un beneficio, perché tale era considerata la cessio bonorum.

Dunque il debitore che era in possesso dei requisiti di meritevolezza veniva tradotto dal carcere alla piazza, alla presenza del magistrato e dei creditori, cui doveva manifestare l’intenzione di cedere i suoi beni, ed elencare tutte le sue sostanze, così che venissero annotate a verbale. Doveva poi gridare, sino ad avere la voce roca: “Poiché io ho gestito male i miei affari così da non potere soddisfare i miei creditori, io, [nome], cedo tutti i miei beni”.

Si imponeva in fronte all’insolvente un berretto verde (specifica lo Statuto che doveva essere un berretto e non un elegante copricapo, tipo il pileo). A quel punto, per mano degli “sbirri” si veniva portati sulle scale della Piazza dove il debitore doveva battere le natiche sulla pietra per tre volte, gridando sino a non avere più voce: “Cedo i miei beni”.

Si coglie senza difficoltà la terribile infamia che ne derivava. Quello che la fonte non dice, ma che dobbiamo immaginare, è la folla di individui che, assistendo incuriositi, irridevano, canzonavano; possiamo solo immaginare la polvere della strada, lo sporco, le grida. Viene così resa un’immagine cruda, terribile, violenta.

Se poi i beni non erano sufficienti a ripagare l’intero ammontare dei debiti, si veniva allontanati da ogni ufficio e si decadeva da ogni beneficio, sino a che non si fosse stati in grado di ripagare completamente i propri debiti.

Questo era il prezzo della libertà, giacché la procedura doveva essere rispettata minuziosamente per poter evitare il carcere; inoltre, laddove il cedente i beni fosse mai stato trovato senza il berretto verde, sarebbe decaduto da ogni beneficio e sarebbe tornato assoggettabile ad esecuzione da parte dei creditori, finendo quindi inevitabilmente in carcere o peggio.

Pratiche simili alla cessio bonorum, alla cessione dei beni da parte del debitore non costituiscono certo un unicum. Anzi, sono diffuse in tutta Europa, dall’Olanda, al sud Italia. Si riscontrano al più piccole differenze: nel sud della penisola si usa, piuttosto che la pietra su cui battere le terga, una colonna, e così anche in Spagna; ancora: il berretto colorato ritorna spesso, magari con colorazione turchina anziché verde, o talvolta anche gialla.

Questa simbologia è profusa nei detti popolari e nelle tradizioni (dal trovarsi “sul lastrico”, sul lastrone di pietra cioè su cui il debitore doveva sottoporsi a quella umiliante pratica, all’ “essere al verde”, dal colore del berretto, fino allo “sbatterci il sedere”).

Per comprenderne le origini, occorre risalire al diritto romano. Non sappiamo molto del diritto di Roma dalla fondazione sino al 451 a.C. Veniva tramandato oralmente dalla casta dei giuristi che erano anche ammantati di una qualche aura sacerdotale e appartenevano alla classe aristocratica. La prima legge romana di cui abbiamo contezza è racchiusa nelle Dodici tavole del 451-450 a.C., che non sono arrivate sino a noi ma il cui contenuto è ricostruibile sulla scorta degli scritti di importanti giuristi come Gaio Mario (ma anche Cicerone, Aulo Gellio, e così via).

Le Dodici tavole racchiudono quello che può essere definito il primo diritto della Roma repubblicana e furono redatte per volontà della plebe, che si sentiva minacciata dal predominio del diritto saldamente tenuto in mano dai patrizi, e la tradizione vuole che sia stata necessaria una (seconda) secessione della plebe per ottenerle.

La legge delle Dodici Tavole prevedeva la così detta manus iniectio. A norma di questo istituto al debitore inadempiente veniva concesso un termine dilatorio di trenta giorni, durante i quali nessuna azione poteva essergli intentata contro, scaduto il quale egli veniva posto in stato di arresto e trascinato al cospetto del pretore.

Se non estingueva immediatamente il debito allora era tenuto alla catena (il cui peso doveva essere di quindici libbre o minore) per sessanta giorni. Durante quel periodo, il debitore poteva solamente sostentarsi con risorse proprie o con un predeterminato quantitativo minimo di farina che non doveva essergli fatto mancare dal suo creditore.

Si veniva sovente impiegati come manodopera per lavori forzati presso la casa del creditore. Scaduto tale ultimo termine, se il debitore non avesse voluto o potuto saldare il debito, ovvero se nessuno avesse voluto prestare garanzia in suo favore, sarebbe stato venduto in tre mercati dell’Urbe come schiavo, ad un corrispettivo pari all’ammontare del debito.

L’infamia consisteva nella capitis deminutio, ovvero nella perdita della capacità giuridica, una forma di morte civile.

Si cessava di essere un soggetto di diritto e si diveniva una persona (un sembiante umano), uno schiavo, che non godeva di alcun diritto.

In caso di mancanza di offerenti, si sarebbe proceduto alla vendita al di là del Tevere, fuori quindi da Roma, oppure si poteva procedere a uccidere e fare a pezzi il debitore insolvente.

Un eco può cogliersi nel Mercante di Venezia di William Shakespeare, con Shylock che al suo debitore chiede legittimamente una libbra di carne del suo petto, per saldare il debito.

Nel 313 a.C. avviene un a vera e propria rivoluzione in campo giuridico con l’approvazione della Lex Poetelia Papiria: la soddisfazione del creditore non passa più attraverso la persona del debitore, bensì attraverso il patrimonio.

Viene infatti introdotta la bonorum venditio, istituto radicalmente diverso, sempre infamante ma che non priva della libertà.

L’infamia consiste nel fatto che l’intero patrimonio dell’insolvente è messo all’asta pubblicamente. Il disonore che ne conseguiva era tale che si preferiva lasciare l’intero patrimonio ad uno schiavo e liberarlo, pur di evitare di essere sottoposti a simile procedura.

Lo stesso Cicerone testimonia che subirla costituisce offesa peggiore della morte. Una morte civile: si celebra infatti un funerale al quale non partecipano gli amici, ma i creditori riuniti per lacerare quello che resta dell’esistenza dell’insolvente.

Sarà Ottaviano Augusto (il cui periodo al potere va dal 27 a.C. al 14 d.C.) promotore di una riforma – che pertanto porterà il suo nome: la Lex Iulia de bonis cedendis – che supera la bonorum venditio grazie alla quale non è più l’intero patrimonio dei diritti del debitore ad essere messo all’asta, ma i singoli beni.

La differenza può sembrare sottile, ma è in realtà di grande importanza. Infatti così non è la totalità dei beni a passare in mano ai creditori: non si aliena la totalità dei rapporti giuridici che riguardavano la persona, così il patrimonio non diviene automaticamente dei creditori.

Grazie alla riforma augustea la procedura perde il suo carattere infamante. La nuova procedura è detta bonorum cessio.

Vengono inoltre previste delle proroghe quinquennali per adempiere e si dispone circa la liberazione dal carcere. Viene così raggiunta una certa mitezza della pena. Le testimonianze riportano che nel Foro erano situati vari ammonimenti verso chi abusava delle procedure per soddisfare i crediti, come la statua del Fauno Marsia. Venivano presi anche provvedimenti per scoraggiare e poi mettere fuori legge il prestito usurario.

Sorge dunque spontaneo l’interrogativo: come è possibile che a fronte di un quadro normativo di una sorprendente vicinanza a quello odierno, lo Statuto di Gubbio del XVII secolo rechi una disciplina tanto “barbara”?

La risposta abbraccia il più ampio tema della sorte delle fonti normative romane dalla tarda romanità prima, al Medioevo poi.

Può anticiparsi, non senza una qualche approssimazione, che il diritto romano viene pressoché dimenticato dopo la caduta della parte occidentale dell’Impero romano. Per la verità, non scompare del tutto. Continua a sopravvivere, nella forma mentis dei giuristi romani che operano al servizio dei dominatori barbari, che ne raccolgono in testi legislativi le usanze e le consuetudini secondo schemi romanistici, nel diritto canonico, e così via. È però innegabile che questo lato della romanità, già entrato in crisi nel IV secolo, vada incontro ad un decadimento profondo.

Nasce così una fase di “volgarizzazione” del diritto romano, che sopravvive per stralci, in forma sintetica e semplificata. Esula da questa trattazione l’analisi del diritto dei secoli a venire. È sufficiente quanto già detto incidentalmente, solo giova ribadire che le fonti romane sono cadute in disuso e in oblio, dal disordine in cui versavano subito prima della caduta dell’Impero romano d’Occidente.

L’evento che ci avvicina al nodo della questione è stagione di riforma della Chiesa dell’XI secolo, culminata con la salita al soglio pontificio di Ildebrando di Soana, che prenderà il nome di Papa Gregorio VII, nel 1073.

Egli lascia una indelebile impronta nel processo di riforma della Chiesa (si parla di riforma gregoriana), particolarmente ampio e una cui nota traccia è costituita dal Dictatus papae di appena due anni più tardi. Per la impressionante opera di rinnovamento ecclesiastica diviene necessaria una base normativa considerevole, e pertanto viene avviata una intensa ricerca di testi atti ad affermare l’autorità del Pontefice o a sostenerne le tesi.

In particolare già Urbano II (che è un predecessore di Gregorio VII) invia degli emissari, prescelti fra studiosi di diritto canonico, a scrutare il contenuto delle biblioteche lateranensi. Uno degli emissari si sarebbe imbattuto in un testo che ne ha destato la curiosità, e ne avrebbe pertanto annotato 93 passi. Tale manoscritto è il Corpus Iuris Civilis, redatto per volontà dell’imperatore Giustiniano, e completato nel 534 d.C., quando l’Impero romano d’Occidente era ormai caduto da tempo. Giustiniano intraprende una titanica opera di riordino del diritto romano, di soluzione dei contrasti, dalla portata sistematica.

La sua opera si articola in più parti: Institutiones, Codex, Digestum, oltre alle novelle. Al di là della sistematica dell’opera, chiunque possegga una copia del Corpus giustinianeo, ha in mano la totalità del diritto romano, in una forma concisa, pressoché senza contraddizioni né ripetizioni. L’opera di Giustiniano non avrà alcuna fortuna né in patria, a Costantinopoli, poiché sarà presto superata da altre codificazioni, né in Italia, che Giustiniano tenterà di riconquistare, riuscendovi solo per un breve lasso di tempo, in un ambizioso ma effimero disegno di ricostituzione dell’Impero.

L’opera di Giustiniano viene destinata all’oblio per secoli, sino a quando un emissario di Urbano II la rinviene nelle biblioteche lateranensi. Si presume sia arrivata a Irnerio, lo studioso fondatore della scuola di Bologna, colui che per primo intraprese l’esegesi dell’opera fondando di fatto l’università, dal pontefice Gregorio VII, per tramite di Matilde di Canossa.

Si è dunque finalmente al cuore della questione. L’Europa cristiana, unita dalla fede e dal comune retaggio culturale romano, divisa politicamente e territorialmente, diviene una sola nel diritto.

Infatti l’opera di Giustiniano diventa uno strumento imprescindibile per il giurista, giacché reca una profondità di analisi e una casistica che, una volta padroneggiate, offrono delle armi ineguagliabili e argomenti solidissimi.

Viene così intrapreso lo studio del Corpus Iuris Civilis in tutta Europa, sicché il diritto romano rivive nel Medioevo, imbastendone il raffinatissimo tessuto normativo.

Tuttavia, essendo trascorso quasi mezzo millennio dalla composizione del Corpus Iuris Civilis, le esigenze sono mutate e si impone un’attività di colmatura dei vuoti normativi, dei casi, cioè, non disciplinati in alcun passo del Digestum.

Pertanto il quadro è completo con l’aggiunta di: un diritto dei mercanti, basato sulla consuetudine, speciale, di classe; un diritto comunale, soprattutto espresso negli Statuti, ovviamente diverso in ogni Comune. Si ha così il diritto romano che funge da terreno e fondamenta, su cui si innestano branche particolari (il diritto dei mercanti e gli statuti comunali) a disciplinare quanto Giustiniano non poteva immaginare.

Si spiega così il fatto che Cino da Pistoia, nella sua glossa dei primi anni del XIII secolo, nel commentare la procedura della cessio bonorum la definisce barbara e violenta, dimostrando di mal tollerarla. Egli chiaramente indica che sono le usanze dei singoli Comuni ormai a disciplinare l’istituto.

In breve, nel Medioevo si è tornati ad una concezione infamante della cessio bonorum, rinnegando quel percorso di mitigazione dell’istituto che ha avuto luogo in secoli di elaborazione romana.

Quello che è curioso è che il giurista medievale non osa eliminare l’istituto, poiché non si azzarderebbe mai a mettere in discussione l’autorevolezza di Giustiniano, né di compiere un’opera di selezione dei passi del Corpus Iuris Civilis. Ciononostante i mercanti non gradiscono l’uso indiscriminato dell’istituto perché l’insolvenza è pericolosa per la certezza degli affari e potrebbe ingenerare dissesti economici a catena. Questa tensione tra diritto romano paneuropeo e le mutate esigenze basso-medievali è espressione di una contraddizione che si potrebbe elevare a paradigma del rapporto fra romanità e uomo medievale.

Difatti quest’ultimo si ritiene ancora suddito dell’Impero romano, impiega in contesti istituzionali la lingua latina (in primis in ambito giuridico, ma anche più in generale per la produzione culturale), professa la fede romana, santifica Giustiniano; d’altro canto però ha necessità diverse, è figlio anche della cultura dei barbari, vive una situazione politica lontanissima da quella latina, ha visto rifiorire il commercio e reca esigenze economiche e sociali che urtano con l’impianto e la logica sottesa al Corpus, nel quale non sono contemplate.

Protagonisti della vita medievale divengono ben presto i mercanti, che esprimono la più importante corporazione comunale. Sono le loro esigenze destinate a prevalere, anche perché controllano i traffici e tengono le redini dell’andamento economico dei Comuni.

Al mercante non interessano dotte disquisizioni dottrinali, egli ha bisogno di immediatezza; è disinteressato agli avvocati e ai tribunali civili: vengono infatti istituiti tribunali appositi ove molto spesso non si ammettono avvocati; è sua urgenza essere ripagato immediatamente dai creditori, difatti le garanzie sono particolarmente tenui.

L’insieme di queste regole speciali per i mercanti prende il nome di Lex mercatoria, la legge dei mercanti.

Si è già visto quindi quale terribile sorte toccava a chi si trovasse impossibilitato a tenere fede ai propri debiti, poiché la cessione dei beni era subordinata a una violenta e umiliante procedura, che esponeva al pubblico ludibrio e importava conseguenze come l’allontanamento immediato da ogni magistratura e dalla città.

Nel Medioevo la pena colpisce non solo il patrimonio o la personalità (si pensi, rispettivamente, alla multa e al carcere) ma anche l’onore dell’individuo.

Procedure simili a quelle nello Statuto di Gubbio si trovano pressoché ovunque: a Milano si veniva costretti a battere le natiche per tre volte sulla pietra, completamente nudi; a Padova si svolgeva nello stesso modo, ma si facevano anche suonare le campane; a Modena era presente una lapis vituperii, una pietra dell’infamia, che si usava purificare con la trementina; a Roma si doveva salire per tre volte sul leone marmoreo sulla scala del Campidoglio.

Altro tema ricorrente è quello del berretto, che veniva imposto a particolare categorie di individui per segnalarne la pericolosità sociale e renderli immediatamente riconoscibili come estranei alla totalità dei consociati. Ai mercanti che fallivano era imposto normalmente il berretto verde da portare tutta la vita, pena la morte. Erano ritenuti fedifraghi, in una società che si basava sempre più sull’affidamento, sul presupposto, cioè, che il prossimo avrebbe seguito le regole, avrebbe tenuto fede ai patti, avrebbe pagato i propri debiti e così via.

In breve, diviene prioritario, secondo un calcolo opposto a quello fatto da Giustiniano, di punire chi infrange questo tacito patto, e valorizzare l’effetto di deterrenza e garantire la soddisfazione rapida degli altri mercanti, piuttosto che tutelare la persona del debitore insolvente.

Il Medioevo conosce una amplissima simbologia sul colore, che trova immancabilmente applicazione pratica nell’imposizione del copricapo a categorie di individui ritenuti socialmente pericolosi. Il giallo è il tipico colore del tradimento (si pensi alla veste di Giuda, così come dipinta da Giotto, nel momento più alto del tradimento, nell’atto di dare il bacio, peraltro in un contrasto cromatico forte con quella di Gesù) e pertanto identifica gli ebrei; il verde identifica i falliti, lo si è detto, ma anche i giullari.

Per dimostrare quanto l’uomo medievale sia circondato e anche permeato da questa simbologia, si pensi all’affresco di Giotto, nella Basilica di San Francesco, ad Assisi, tradizionalmente noto come “Dono di San Francesco al povero cavaliere”.

Il pittore deve rendere graficamente in maniera immediata l’immagine di un uomo ricco, caduto in disgrazia, cui san Francesco fa dono del mantello, per coprirlo. In effetti il compito che spetta a Giotto non è affatto semplice: la figura del cavaliere evoca ricchezza, e restituire una immagine contraddittoria in maniera chiara e comprensibile anche a fedeli analfabeti, che non possono aiutarsi con le iscrizioni sotto gli affreschi. Il pittore utilizza un espediente che doveva risultare felice al cospetto dei contemporanei: raffigura il cavaliere vestito di un abito rosso, colore che identifica la nobiltà ma più propriamente l’agiatezza, e in testa al cavaliere, un berretto verde, ad indicare come questi sia caduto in disgrazia da un passato di agiatezza.

Questo di Giotto è un exploit perfettamente riuscito. Grazie alla conoscenza delle procedure siamo in grado di tentare questa interpretazione originale e inedita, per la verità suffragata e confortata anche dalla Legenda Maior di San Bonaventura.

Concludendo quindi, si è reso conto di una peculiarità medievale (le procedure infamanti di soddisfazione dei creditori) e se ne è tratto spunto per ampliare il discorso, spaziando non solo al tema del diritto del Medioevo, ma lambendo il rapporto tra Romanità e Medioevo, volendo offrire una prospettiva diversa, ben consci del fatto che, allo stato, si è abituati a visioni manichee, che dividono nettamente la romanità dei latini e la rozzezza dei barbari, e così anche il nitore del diritto romano dal cruento e barbarico diritto medievale.

Si è tentato di dimostrare che il rapporto è invece più interessante e complesso, poiché il Medioevo ha in comune con la Romanità ben più di quanto ne abbia singolarmente con ogni popolazione barbarica particolare, questo senza contare che l’ultimo periodo dell’Impero romano d’Occidente è quasi indistinguibile dai secoli immediatamente successivi, e che la deposizione di Romolo Augustolo non ha costituito nessuna cesura significativa: il mondo romano era cambiato molto tempo addietro, con la sconfitta di Adrianopoli e le scorrazzate dei barbari entro il perimetro del limes, quasi cento anni prima della fine della parte occidentale dell’Impero romano.

Filippo e Marco Marchetti

Il testo è tratto dalla lezione che Marco Marchetti ha tenuto al Festival del Medioevo 2017.