Ci sono due motivi per cui un romanzo si trasforma in un film: il primo è che la storia che racconta è un ottimo soggetto per la settima arte; se poi il film ha successo può diventare anche un trampolino di lancio per il libro stesso e per il suo autore. La letteratura contemporanea è piena di scrittori lanciati dal cinema: da Stephen King (autentica miniera per gli sceneggiatori negli anni ’80 e ‘90) a Thomas Harris, “costretto” dai produttori a dare due seguiti a Il silenzio degli innocenti, che a sua volta era il seguito di un libro (Red Dragon) da cui era stato tratto un film di successo.

Poi ci sono scrittori che vengono direttamente dal cinema o dalla televisione, come Michael Crichton e Andrea Camilleri, e non mancano casi paradossali di film tratti da romanzi che hanno dato vita a saghe squisitamente cinematografiche (vedi Lo squalo) e addirittura seguiti di film tratti da libri, dai quali a loro volta sono stati tratti dei libri.

Il caso più grottesco è quello di Rambo, ispirato al romanzo di David Morrell, che finisce però con la morte del protagonista. Il successo del film fu così clamoroso da dare luogo a un seguito scritto da Sylvester Stallone e James Cameron; Morrell, da parte sua, dovette adattarsi a scrivere la “novelization” della sceneggiatura per il mercato editoriale, cosa che fece anche per Rambo III.

Quando il film ha più successo del libro a cui è ispirato, la parola d’ordine è quasi sempre: “È meglio del libro”; si pensi a casi di romanzi effettivamente mediocri che hanno ispirato capolavori, come Forrest Gump ma anche a capolavori che hanno ispirato altri capolavori, come Shining di Stephen King, talmente oscurato dal film di Stanley Kubrick che lo stesso autore ne fece un remake più filologico per la televisione, una ventina di anni dopo.

Il secondo motivo per cui da un libro viene tratto un film, invece, è che il romanzo ha avuto un tale successo da assicurare incassi e visibilità a prescindere dai risultati artistici. È il caso di grandi classici – da Quo Vadis?, I tre moschettieri e Piccole donne ai Promessi sposi ma anche di casi editoriali contemporanei, come Va’ dove ti porta il cuore, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Io speriamo che me la cavo, Gomorra, Via col vento, il Dottor Zivago e Il codice Da Vinci.

In questi casi la parola d’ordine, viceversa, è quasi sempre: “Il libro, però, è più bello”, anche se non mancano eccezioni in cui il film finisce addirittura per mettere in ombra il best seller da cui è tratto.

Ecco, Il nome della rosa non rientra in nessuno di questi casi.

Tra i più grandi classici della letteratura del Novecento, il romanzo di Umberto Eco è il libro meno cinematografico che si possa immaginare; eppure ha ispirato un film diventato, a sua volta, un grande classico del cinema. E in fondo è tra i pochissimi casi in cui le due opere non si sono oscurate reciprocamente, ma sono entrate nell’immaginario collettivo tanto da continuare per anni ad ispirare, a loro volta, altre opere.

Da Il nome della rosa – uscito nel 1980 per i tipi di Bompiani – ad oggi sono stati tratti un film, una serie televisiva e un cortometraggio comico, un radioracconto, uno spettacolo teatrale e un documentario. E tutti, nel loro genere, rappresentano dei capolavori.

Il romanzo di Eco è poi un curioso caso di postmoderno all’ennesima potenza: se sono tante le opere ispirate dal libro, ancora di più sono quelle a cui il libro stesso si è ispirato, dimostrazione plastica di quanto Eco affermava in uno dei suoi più celebri saggi – La fenomenologia di Mike Bongiorno – e cioè che la cultura non è nozionismo ma la capacità di elaborare la conoscenza. Senza dubbio, infatti, Il nome della rosa è diventato il più celebre veicolo di elaborazione di conoscenze, capace di mettere in comunicazione Tommaso d’Aquino con Ezio Greggio, Guglielmo di Ockham e Arthur Conan Doyle, le dispute medievali sulla povertà evangelica e lo scandalo del vino al metanolo, Sherlock Holmes e James Bond, Ubertino da Casale e Francesco Salvi, Spider-Man e l’eresia di fra’ Dolcino, la filosofia aristotelica, la fiction televisiva e la Santa Inquisizione. Tutto questo nel pieno spirito di Umberto Eco, che amava ripetere che l’intellettuale ideale deve tenere su una mano Il sole 24ore e nell’altra Topolino e che le sue letture preferite erano La Bibbia, L’Odissea e Dylan Dog.

Il romanzo di Umberto Eco Quando alla fine degli anni ‘70 Umberto Eco decide di cimentarsi con la narrativa è già il più celebre intellettuale italiano: docente di semiotica all’Università di Bologna, ha pubblicato 43 libri, alcuni dei quali sono entrati nella storia della saggistica italiana, come Diario minimo (che contiene la Fenomenologia di Mike Bongiorno), Opera aperta, Apocalittici e integrati, Il superuomo di massa, Dalla periferia dell’impero, Lector in fabula e Come si fa una tesi di laurea ma anche Il caso Bond. Le origini, la natura, gli effetti del fenomeno 007 uscito nel 1965 sull’onda del successo dei film con Sean Connery.

L’idea di un giallo gli arriva improvvisamente mentre sta leggendo un codice medievale nella biblioteca di un monastero e immagina un monaco che muore avvelenato mentre sta consultando un numero del Manifesto.

Le emozioni connesse a quest’immagine rappresentano una suggestione risalente a quando, a sedici anni, stava seguendo un corso di esercizi spirituali presso il monastero benedettino di Santa Scolastica: “La visione della biblioteca con il grande volume degli Acta Sanctorum aperti sul leggio e le lame di luce che entravano dalle vetrate opache mi crearono un indelebile momento di inquietudine”.

In realtà l’illustre semiologo non ha alcuna ambizione di diventare un romanziere: cimentarsi con il genere, per lui, rappresenta l’occasione per giocare con i linguaggi letterari: non a caso per il suo primo romanzo utilizza i materiali più disparati che aveva da parte, tra cui trattati di storia medievale, storia dell’arte e filosofia e persino una “teoria degli elenchi”.

I mediocri copiano mentre i grandi rubano: Umberto Eco lo sa bene, e per il suo romanzo d’esordio saccheggia storia, letteratura e filosofia creando una miscellanea che cita con sapienza e divertimento decine di classici senza di fatto inserire un solo elemento originale. Il suo romanzo, più che opera di ingegno, è un grande omaggio a tutto ciò che Eco ha amato leggere: da Leonardo Sciascia a Snoopy, dai Vangeli alla letteratura medievale, da Dante e Manzoni fino a James Joyce, il Cantico dei Cantici, le Fonti Francescane e la Coena Cypriani.

Il protagonista – Guglielmo da Baskerville – non è altro che Sherlock Holmes con il retroterra culturale di Guglielmo di Ockham. Non a caso il nome, così come l’epoca storica e l’appartenenza all’ordine francescano, richiamano esplicitamente il filosofo inglese, del quale l’investigatore condivide anche il destino, ovvero la morte durante la peste nera che ha ucciso un terzo della popolazione europea tra il 1347 e il 1352.

La città di provenienza, invece, cita il titolo del più celebre dei romanzi di Conan Doyle: Il mastino dei Baskerville. Dal detective – anche lui inglese – Guglielmo eredita l’estrema razionalità, il totale disinteresse nei confronti delle donne, ma soprattutto il metodo deduttivo che gli permette – attraverso la semplice osservazione – di descrivere ciò che non ha visto e raccontare storie che non conosce. Un metodo che, in realtà, anche Conan Doyle aveva “copiato” ad un suo professore: il celebre medico Joseph Bell (consultato anche da Scotland Yard nel caso di Jack lo squartatore) i cui discorsi sono stati ripresi quasi alla lettera da Conan Doyle e in seguito da Eco.

Vale la pena di notare come nel nome di Guglielmo da Baskerville sia contenuto il più grave errore – o licenza poetica, che dir si voglia – del romanzo: Baskerville, infatti, non è una città ma un cognome e una località con questo nome non è mai esistita, quantunque la parola tragga in inganno, dal momento che “ville” in francese significa “città” e per questo motivo molti centri anglosassoni presentano la parola come suffisso (basti pensare a Shelbyville, nome portato da ben 8 città americane o a Jacksonville, di cui ne esistono addirittura 11 negli Stati Uniti).

Nel caso in cui il riferimento a Conan Doyle non fosse ancora abbastanza chiaro, a fare da aiutante al frate investigatore c’è il monaco Adso. Il quale, tuttavia, di Watson mantiene solo l’assonanza del nome, il ruolo di spalla e quello di narratore. Ben diversa è la personalità, così come la relazione con il protagonista: John Watson è un coraggioso uomo di azione, amico, coetaneo e coinquilino di Sherlock Holmes, mentre Adso da Melk è un novizio molto più giovane del suo maestro ed estremamente ingenuo; entrambi, tuttavia, condividono l’interesse per il sesso femminile: Watson si innamora e sposa la protagonista del secondo romanzo della serie, mentre Adso consuma un fugace rapporto con una contadina sconosciuta.

In qualche modo, quindi, Umberto Eco – per creare il suo giallo – non fa altro che immergere i personaggi di Conan Doyle in un contesto monastico medievale, spolverando il tutto con dissertazioni storico-filosofiche.

A dirla tutta nemmeno l’idea di ambientare un giallo all’interno di un monastero è dello scrittore piemontese: nel 1977, appena due anni prima dell’uscita di Il nome della rosa, aveva fatto il suo debutto sulla scena letteraria fratello Cadfael, monaco investigatore gallese creato dalla penna della scrittrice inglese Ellis Peters.

In realtà sia il romanzo La bara d’argento, sia il successivo Un cadavere di troppo (del 1979) usciranno in Italia nel 1981, proprio sull’onda del successo del Nome della rosa, mentre gli altri 19 libri del ciclo – così come il telefilm interpretato da Derek Jacobi dal 1994 al 1997 – arriveranno dopo il romanzo di Eco e ne cavalcheranno il successo. La scrittrice più clamorosamente copiata nella storia della letteratura gialla, passerà così alla storia come la più copiona. Ma non se la prenderà affatto (e ci mancherebbe, visto il successo): “Il libro di Eco è una cosa diversa dalla mia – dichiarerà – e rappresenta un’operazione molto più intellettuale”.

A differenza della collega inglese, infatti, Eco non sarà mai tentato dall’idea di dare un seguito alle avventure di Guglielmo, e Il pendolo di Foucault (uscito a otto anni di distanza) manterrà il piacere citazionistico e l’erudizione del primo, senza più né i protagonisti, né l’ambientazione medievale, né la trama poliziesca.

Il titolo di lavorazione del libro era il didascalico L’abbazia del delitto ed Eco aveva valutato anche l’idea di chiamarlo Adso da Melk. “Ma in Italia non porta fortuna ai romanzi avere il nome del protagonista” racconterà nel 1983 nelle Postille a Il nome della rosa.

Alla fine l’autore opta per un titolo più in linea con l’identità del romanzo, che cita un motto tratto dal De contemptu mundi di Bernardo Cluniacense con cui si chiude il romanzo: “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus” (“La rosa primigenia ormai esiste soltanto in quanto nome: noi possediamo nudi nomi”).

Il nome della rosa riscuote subito un grandissimo successo: vince il premio Strega, viene tradotto in 40 lingue e vende 50 milioni di copie. A rendergli omaggio, tra l’altro, sono i fumetti Zagor (con l’albo L’abbazia del mistero), Spider-Man (The Name of the Rose) e Topolino (Il nome della mimosa); Stefano Massini ne farà una versione teatrale prodotta dal Teatro Stabile di Torino e interpretata da Luigi Diberti e Renato Carpentieri, RAI Radio 2 un adattamento radiofonico in 35 puntate e Francesco Conversano e Nene Grignaffini un documentario chiamato La rosa dei nomi.

Nonostante questo, il film che ne viene tratto è tutt’altro che il classico instant movie prodotto per cavalcare il successo del libro.

Il film di Jean-Jacques Annaud Sono passati infatti ben sei anni dall’uscita del libro, quando arriva sugli schermi di tutto il mondo il kolossal Il nome della rosa: una coproduzione italiana, francese, tedesca e americana con un cast e una troupe internazionali, che ben rispecchiano il clima multiculturale e plurilinguistico del libro.

Il team produttivo è guidato da Franco Cristaldi (vincitore di due Oscar con Amarcord di Fellini e Nuovo cinema Paradiso di Tornatore), la sceneggiatura è curata da Andrew Birkin, Gérard Brach (autore dei film di Polanski), Howard Franklin e Alain Godard e la fotografia è di Tonino Delli Colli, mentre la regia viene affidata al francese Jean-Jaques Annaud, allora ancora sconosciuto, ma che in seguito dirigerà L’amante, L’orso e Sette anni in Tibet.

Il cast riunisce attori britannici, americani, russi, austriaci, cileni e italiani; a capeggiarlo proprio quel James Bond a cui Eco aveva dedicato un saggio: Sean Connery.

Reduce da Mai dire mai, con cui è tornato dopo quasi vent’anni a interpretare l’agente 007, l’attore scozzese inaugura con lo straordinario successo di Il nome della rosa una serie di ruoli da uomo maturo che creeranno il celebre luogo comune “Sean Connery è più affascinante oggi che da giovane”. Effettivamente il suo Guglielmo da Baskerville è così perfetto che se da una parte regala al film di Annaud il suo principale punto di forza, dall’altra rilancia la carriera del ex Bond, che finirà per specializzarsi nel ruolo di “mentore”, rivestito anche nei due Highlander con Christopher Lambert e ne Gli Intoccabili di De Palma che gli varrà il suo unico Oscar, ma anche in Robin Hood con Kevin Costner dove è Riccardo Cuor di Leone, Il primo cavaliere con Richard Gere in cui veste i panni di Re Artù e Indiana Jones e l’ultima crociata con Harrison Ford, dove è il padre del celebre archeologo.

Ad affiancare Connery nel ruolo di Adso c’è il diciassettenne americano Christian Slater, che ritroverà il suo maestro proprio in Robin Hood di Kevin Reynolds. Nella parte dell’antagonista – l’inquisitore francese Bernardo Gui – l’americano F. Murray Abraham, reduce dall’Oscar vinto per il ruolo di un altro “cattivo”: l’Antonio Salieri di Amadeus di Milos Forman.

Sul set si parlano tre lingue: inglese, francese e italiano e inizialmente si pensa di girare tutto il film nella Sacra di San Michele, l’abbazia che ha ispirato Umberto Eco: i costi, però, sono troppo alti; così si ripiega sul Castello di Rocca Calascio in Abruzzo per un paio di sequenze, mentre gli esterni vengono girati tutti negli studi di Cinecittà (dove vengono ricostruite l’abbazia e la biblioteca ottagonale, ispirata alla fortezza di Castel del Monte in Puglia) mentre per gli interni ci si sposta nell’abbazia di Eberbach, in Germania.

Come consulente storico viene assoldato nientemeno che il più grande medievista del mondo: Jacques Le Goff e lo stesso Eco viene coinvolto, anche se indirettamente: suo figlio Stefano figura infatti come aiuto regista.

Oltre alla memorabile interpretazione di Connery e alle impeccabili scenografie, uno dei punti di forza del film sono i volti scelti dal regista: una vera e propria carrellata di mostri “brutti, sporchi e cattivi” tra i quali spicca l’incredibile Salvatore interpretato da Ron Perlman, ebreo americano che – non a caso – qualche anno più tardi raggiungerà il successo interpretando la serie televisiva La bella e la bestia, ovviamente nei panni della bestia.

Salvatore è un eretico dolciniano che si è rifugiato nell’abbazia benedettina: gobbo e dall’aspetto mostruoso, è caratterizzato da una lingua che mescola latino, inglese, tedesco, francese e italiano: “Che lingua parla, maestro?” chiede Adso, “tutte e nessuna” risponde Guglielmo.

“L’essere alle nostre spalle – si legge nel libro – pareva un monaco, anche se la tonaca sudicia e lacera lo faceva assomigliare piuttosto a un vagabondo, e il suo volto non era dissimile da quello dei mostri che avevo appena visto sui capitelli. (…) La testa rasata, ma non per penitenza bensì per l’azione remota di qualche viscido eczema, la fronte bassa, ché se egli avesse avuto capelli sul capo essi si sarebbero confusi con le sopracciglia (che aveva dense e incolte), gli occhi erano rotondi, con le pupille piccole e mobilissime, e lo sguardo non so se innocente o maligno, e forse entrambe le cose, a tratti e in momenti diversi. Il naso non poteva dirsi tale se non perché un osso si dipartiva dalla metà degli occhi, ma come si staccava dal volto subito ne rientrava, trasformandosi in null’altro che due oscure caverne, narici amplissime e folte di peli. La bocca, unita alle narici da una cicatrice, era ampia e sgraziata, più estesa a destra che a sinistra, e tra il labbro superiore, inesistente, e l’inferiore, prominente e carnoso, emergevano con ritmo irregolare denti neri e aguzzi come quelli di un cane”.

“Non saprei dire ora, come non compresi mai allora, che genere di lingua egli parlasse – continua – non era il latino, in cui ci esprimevamo tra uomini di lettere all’abbazia, non era il volgare di quelle terre, né altro volgare che mai avessi udito. (…) mi resi conto che Salvatore parlava tutte le lingue, e nessuna. (…) Né d’altra parte potrei chiamare lingua la favella di Salvatore, perché in ogni lingua umana vi sono delle regole e ogni termine significa ad placitum una cosa, secondo una legge che non muta, perché l’uomo non può chiamare il cane una volta cane e una volta gatto, né pronunciare suoni a cui il consenso delle genti non abbia assegnato un senso definito, come accadrebbe a chi dicesse la parola “blitiri”. E tuttavia, bene o male, io capivo cosa Salvatore volesse intendere, e così gli altri. Segno che egli parlava non una, ma tutte le lingue, nessuna nel modo giusto, prendendo le sue parole ora dall’una ora dall’altra”.

Il film rispetta alla perfezione il linguaggio dell’uomo-babele, tanto che Perlman, nella versione italiana non viene nemmeno doppiato, anche se le lingue medievali usate nel libro qui diventano le lingue moderne parlate sul set.

Ovviamente le differenze tra la sceneggiatura e il romanzo sono moltissime: alcuni personaggi (come il monaco vetraio) vengono completamente eliminati, così come tutte le dissertazioni filosofiche, storiche e teologiche, e la biblioteca-labirinto è situata su diversi livelli mentre nel libro è su un unico piano.

Una delle differenze più importanti riguarda l’identità religiosa di Adso da Melk, che nel film non è un monaco benedettino ma un francescano come Guglielmo. Una scelta dovuta a ragioni puramente estetiche, un po’ come accade con le casacche dei calciatori durante una partita di calcio: facendo indossare ai due protagonisti lo stesso abito è più facile distinguerli dal resto dei monaci.

Il finale, poi viene completamente stravolto: se nel romanzo l’inquisitore Bernardo Gui lascia l’abbazia portando con sé i due frati eretici e la ragazza sconosciuta accusata di stregoneria (che presumibilmente morirà con loro), nel film il rogo viene organizzato all’interno della stessa abbazia, ma mentre gli eretici bruciano la ragazza si salva e Adso la incontra nella scena finale. Bernardo Gui, da parte sua, muore in un incidente mentre fugge dall’abbazia (con una clamorosa licenza poetica, visto che il frate domenicano – personaggio realmente esistito – morirà solo tre anni dopo l’anno in cui sono ambientati libro e film, e cioè il 1327).

Anche la spiegazione del titolo cambia: Annaud suggerisce infatti che faccia riferimento a quella “rosa senza nome” di cui il giovane monaco si è innamorato.

“Annaud ha deciso – commenta Umberto Eco – di definire nei titoli di testa il suo film come un palinsesto dal Nome della rosa. Un palinsesto è un manoscritto che conteneva un testo originale e che è stato grattato per scrivervi sopra un altro testo. Si tratta dunque di due testi diversi. Ed è bene che ciascuno abbia la sua vita. Annaud non va in giro a fornire chiavi di lettura del mio libro e credo che ad Annaud spiacerebbe se io andassi in giro a fornire chiavi di lettura del suo film”.

Il nome della rosa ottiene un grandissimo successo di critica e di pubblico diventando subito un grande classico del cinema, senza però entrare in competizione con il suo ispiratore. Insomma per una volta non c’è nessuno che si alza a dire che il libro è molto più bello, né chi sostiene che il film sia più riuscito. Cinema e letteratura sono due arti diverse, ed entrambe le opere riescono ad eccellere nei rispettivi campi usando linguaggi completamente diversi.

In realtà dovrebbe essere così per ogni film tratto da un libro, ma il fatto che il romanzo di Eco sia quanto di più lontano da un soggetto cinematografico, probabilmente, aiuta a tenere separati i due ambiti.

D’altra parte se gli scrittori generalmente diventano i primi fan dei film che hanno ispirato (un esempio su tutti: sister Hellen Prejean e Dead Man Walking di Tim Robbins) o ne prendono le distanze sentendosi traditi (è il caso – già citato – di Stephen King con Shining di Kubrick) Eco mantiene un rispettoso e compiaciuto distacco dal film: “Posso solo dire – aggiunge – per tranquillizzare chi fosse ossessionato dal problema, che per contratto avevo diritto a vedere il film appena finito e decidere se acconsentivo a lasciare il mio nome come autore del testo ispiratore o se lo ritiravo perché giudicavo il film inaccettabile. Il mio nome è rimasto e se ne traggano le deduzioni del caso”.

Il cortometraggio di Antonio Ricci Il successo del film è tale da trasformare Il nome della rosa in un fenomeno di costume parodiato persino da Drive In, il programma comico italiano più popolare degli anni ’80.

Nel corso della sua ultima stagione – trasmessa tra il 1987 e il 1988 – il varietà di Antonio Ricci ambientato all’interno di un drive in che si era guadagnato l’apprezzamento di molti intellettuali tra cui lo stesso Umberto Eco, propone infatti una serie di cortometraggi-parodia di film interpretati dallo stesso cast del programma.

Tra i capolavori rifatti ci sono Rain Man, Rocky IV, Casablanca, Full Metal Jacket, Il padrino, Il colore dei soldi e, appunto, Il nome della rosa. Che si rivela, a sua vola, un autentico capolavoro di umorismo.

Nel corto Guglielmo da Baskerville e Adso da Melk sono interpretati, come sempre, dai due conduttori del programma, e cioè Gianfranco D’Angelo ed Ezio Greggio; Francesco Salvi è l’abate Abbone da Fossanova, Tini Cansino una penitente, mentre i napoletani Trettré sostituiscono Jorge di Burgos.

Il film si apre con l’arrivo di Guglielmo e Adso che bussano alla porta dell’abbazia: il francescano, come nel libro e nel film, ostenta le sue abilità: sentendo i passi del monaco che viene ad aprire il portone ne deduce che si tratta di un uomo molto alto e biondo; invece ad aprire è un fraticello nano e moro; ancora, come nell’originale, i morti hanno sempre la lingua nera, ma quando a rimanere ucciso è un frate nero, la lingua è bianca. Il primo monaco muore mentre sta confessando una donna: “Signora – le fa Guglielmo indignato – ma che cosa le ha raccontato?”.

La principale chiave umoristica del cortometraggio si rivela il nome stesso di Adso: “Impara, Adso!” gli ripete Guglielmo; quando i due frati vengono presentati al resto dei monaci, l’abate fa: “Fratelli: questo è Guglielmo da Baskerville con il suo aiutante”; e i monaci: “’azzo!”. “Ma ti conoscono già?”.

La scena della parodia nella quale si gioca sul nome del novizio Adso. Guglielmo è Gianfranco D’Angelo, mentre Ezio Greggio interpreta il novizio (video da https://www.youtube.com/user/vmbert0)

Il tormentone, neanche a dirlo è: “Elementare, Adso! Elementare”.

A questo proposito va precisato che la frase “Elementare, Watson”, pur essendo un vero marchio di fabbrica di Sherlock Holmes, in realtà non viene mai pronunciata nei romanzi e nei racconti di Conan Doyle: è stata infatti coniata da William Gillette, autore e interprete della prima versione teatrale. Eco, quindi, non fa mai dire niente di simile a Guglielmo da Baskerville, mentre in una scena del film Sean Connery esclama effettivamente “Elementare!”. Niente di più naturale, quindi, che la parodia di Drive In giochi moltissimo con il luogo comune.

Per entrare nella biblioteca dall’accesso segreto i protagonisti nel film e nel libro devono spingere le dita dentro le orbite vuote di un teschio, che qui è sostituito dalla faccia di un vecchietto costretto ad aprire la porta quando Guglielmo gli ficca le dita negli occhi, pronunciando solennemente il motto: “Occhio per occhio sessantaquacchio!”.

Arrivati nella biblioteca Gugliemo e Adso scoprono che si tratta in realtà di una cantina: “Vedi, Adso, qui imbottigliano il metano” dice l’investigatore osservando una botte con scritto “metano”. Adso la gira e legge l’intera iscrizione: “…lo” corregge. “Va bene: Lo metano” fa Guglielmo. “No, maestro: metanolo!”.

Il riferimento è allo scandalo scoppiato l’anno precedente in Italia, quando era stato messo in commercio del vino allungato con altissime dosi di metanolo per aumentarne la gradazione alcolica, cosa che aveva provocato la morte di 23 persone e l’avvelenamento e l’intossicazione di molte altre, aprendo un inquietante scenario su aziende vinicole che adulteravano i propri prodotti per risparmiare.

Il caso è dunque risolto: “I monaci venivano in cantina a farsi un goccetto, e morivano avvelenati e con la lingua nera!” .

A quel punto i due frati si tolgono il saio: “L’abito non fa il monaco!” esclamano rivelando la propria identità di agenti della finanza.

“Ed ecco svelato il segreto dell’amaro Il nome della rosa: l’amaro che ti manda in paradiso!” sentenzia Guglielmo da Baskerville.

Smascherati, i tre monaci assassini cercano di costringere il frate-finanziere a bere il vino avvelenato ma lui, sputandolo su una candela, provoca l’incendio con cui si concludono anche libro e film.

“In fondo, comandante – dice Greggio a D’Angelo mentre i due abbandonano l’abbazia in fiamme – non si trattava che di una sofisticazione!”

“Alimentare, Adso: alimentare!”.

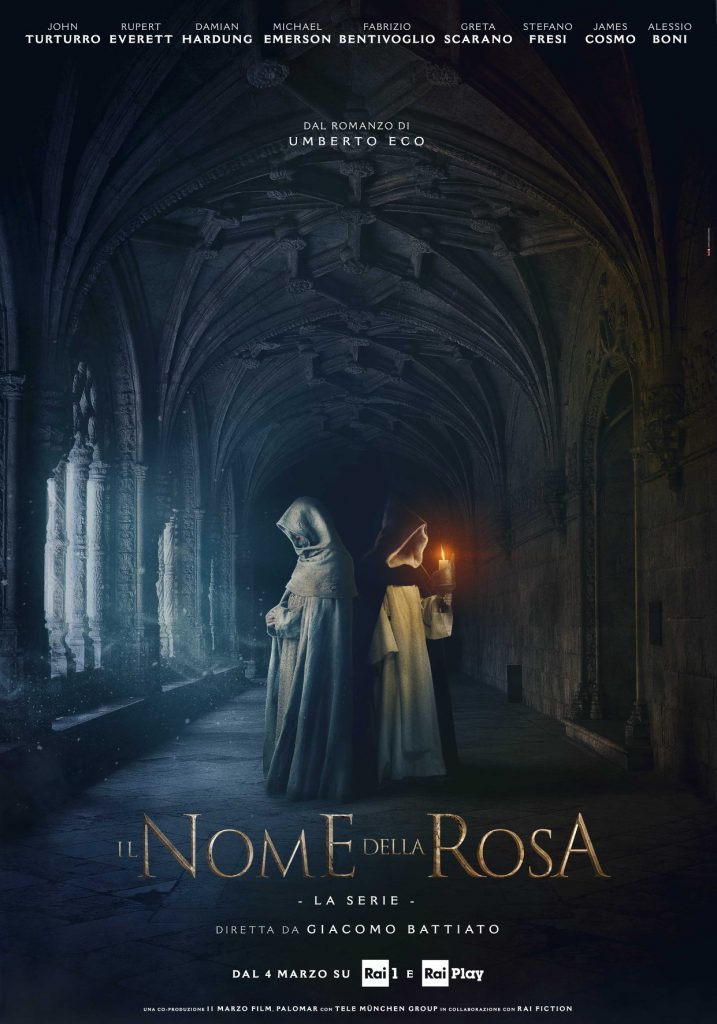

La serie televisiva di John Turturro e Giacomo Battiato A più di trent’anni dall’uscita del film e tre anni dopo la morte di Umberto Eco, su Rai 1 arriva una nuova versione di Il nome della rosa, questa volta sotto forma di serie televisiva prodotta da Rai Fiction e dalla tedesca Tele München e trasmessa in otto episodi divisi in quattro puntate da due ore.

Il progetto – dicono i produttori – è stato approvato dallo stesso Eco, che prima di morire avrebbe letto la sceneggiatura dell’episodio pilota, anche se resta davvero difficile credere che l’austero intellettuale piemontese avrebbe potuto apprezzare il risultato finale.

Sono infatti ormai lontani gli sceneggiati Rai degli anni ’70 e ’80 come Pinocchio, Giuseppe Verdi, Marco Polo e Cristoforo Colombo, che non avevano nulla da invidiare al cinema; la fiction contemporanea, pensata per gli inserzionisti pubblicitari e per il pubblico televisivo (che si presume più distratto e ignorante di quello cinematografico), ha inevitabilmente canoni qualitativi ben più bassi.

Nonostante questo l’operazione Il nome della rosa ha grandi ambizioni, non tutte tradite dai risultati: basti pensare che, a differenza della maggior parte delle fiction Rai, viene venduta in 132 paesi risultando la più esportata in assoluto dopo Gomorra.

La produzione viene affidata a 11 Marzo film (sue le fiction su Felicia Impastato e Giorgio Ambrosoli) e Palomar, la società di Carlo Degli Esposti che ha al suo attivo al cinema film come Anche libero va bene di Kim Rossi Stuart, Il giovane favoloso su Giacomo Leopardi e La paranza dei bambini dal romanzo di Roberto Saviano, e in televisione La Piovra 10, Gino Bartali, Gente di mare, Braccialetti rossi e soprattutto Il commissario Montalbano.

La miniserie viene girata interamente in Italia: in Abruzzo alle gole di Fara San Martino, a Roccamorice, all’eremo di Santo Spirito sulla Majella e al castello di Roccascalegna, ma anche in Umbria, a Perugia e a Bevagna, mentre chiesa, chiostri e biblioteca sono ricostruiti negli studi di Cinecittà a Roma. Altre scene vengono girate nel parco naturalistico archeologico di Vulci, nel territorio di Montalto di Castro e nel Parco Archeologico Culturale di Tuscolo.

La regia è affidata ad uno specialista di fiction come Giacomo Battiato: attivo in televisione dal 1975 (quando ha debuttato con la miniserie Il marsigliese) ha diretto tra l’altro due stagioni di La piovra e le due serie sulla vita di Giovanni Paolo II Karol (la prima girata quando il papa era ancora vivo, e la seconda realizzata a un anno dalla morte).

La vera firma dell’ambizioso progetto, in realtà, è però quella di John Turturro: l’attore e regista newyorkese di origini italiane lanciato da Spike Lee e amato dai fratelli Coen, è stato anche Primo Levi in La tregua di Francesco Rosi e interprete di Mia madre di Nanni Moretti: nella versione televisiva di Il nome della rosa è protagonista, produttore e sceneggiatore.

Rispetto a Connery un italo-americano è senza dubbio assai meno filologico come Guglielmo da Baskerville, ma a compensare ci pensa il ventenne Damian Hardung, che con Adso da Melk condivide, oltre alla giovane età, la nazionalità tedesca.

Nel cast figurano anche Fabrizio Bentivoglio nei panni di Remigio, Stefano Fresi in quelli di Salvatore, Roberto Herlitzka, Claudio Bigagli, Max Malatesta e Piotr Adamczyk, il Wojtyla di Karol qui nei panni di Severino da Sant’Emmerano; il papa francese Giovanni XXII è interpretato dal franco-turco Tchéky Karyo, l’americano Michael Emerson è l’abate Abbone mentre Rupert Everett (proprio l’attore che ha ispirato il personaggio di Dylan Dog tanto amato da Eco) prende il posto di Murray Abrahm nel ruolo del perfido Bernardo Gui e Alessio Boni regala il suo volto a fra’ Dolcino.

La serie, che debutta in Italia nel marzo 2019, si propone di dare maggiore respiro alla narrazione di Umberto Eco, recuperando episodi e personaggi che nel film di Annaud, per evidenti ragioni, erano stati eliminati.

Il problema però è che, come già ampiamente spiegato, il romanzo di Eco è quanto di più lontano dal cinema: la “riduzione” di Annaud, quindi, aveva in realtà tagliato ben poco sotto il profilo narrativo, eliminando piuttosto digressioni, descrizioni, trattazioni e lunghi elenchi impossibili da rendere sullo schermo.

La serie televisiva, di conseguenza, più che recuperare dalle pagine del libro prezioso materiale perduto sul grande schermo è costretta ad allungare il brodo inserendo storie parallele inventate di sana pianta da Battiato e Turturro insieme agli sceneggiatori Andrea Porporati e Nigel Williams.

Ecco dunque il lungo flashback sulla storia dell’eretico Dolcino (che nel libro viene evocato ma non compare mai in prima persona) a cui si aggiunge anche quella della sua amante Margherita: un personaggio storico che aveva condiviso con Dolcino la guida della setta eretica ed era stata condannata da Bernardo Gui, che divenne poi il suo biografo.

A trasformare la compagna di Dolcino nella sua amante è stata una leggenda tardiva, che il film riprende inventandosi addirittura una figlia: Anna, novello Robin Hood al femminile, che armata di arco e frecce cerca di uccidere Bernardo Gui per vendicare i genitori, e intreccia così la sua vicenda a quella dell’abbazia dove l’inquisitore è impegnato nella disputa sulla povertà evangelica.

Ad Adso la fiction restituisce l’identità di monaco benedettino e aggiunge le “origini” mettendo in scena l’incontro con Guglielmo da Baskerville e Bernardo Gui.

Quanto alla “rosa senza nome”, ovvero la popolana accusata di stregoneria con cui Adso consuma un fugace rapporto nel romanzo e nel film, qui diventa una vera e propria fidanzatina del giovane monaco, interpretata da Antonia Fotaras. Gli sceneggiatori si inventano una sua presunta origine occitana (di cui parla la lingua, mentre nel libro non parla affatto) e inseriscono una lunga storia d’amore tra i due con numerosi siparietti romantici, compresa una scena bucolica in cui lei gli insegna a fare i versi degli uccelli e lui tenta di baciarla e un’altra in cui la conquista facendole leggere poesie nella sua lingua (con buona pace dell’analfabetismo della ragazza). L’occitana, poi, viene salvata dal rogo proprio dalla figlia di Dolcino e Margherita, giunta all’abbazia per vendicare i genitori.

Per allungare il brodo Battiato e Turturro arrivano addirittura ad aumentare i morti (lo stesso abate finisce male) spesso con trovate del tutto inverosimili, Jorge più che il fanatico custode dei segreti della biblioteca diventa un vero e proprio serial killer, Bernardo Gui non è uno spietato e severo inquisitore ma un losco figuro che uccide con le proprie mani e ha lo sguardo perennemente torvo, che viene però ricattato da Guglielmo da Baskerville che conosce i suoi scheletri nell’armadio, e le tresche omosessuali tra i monaci evocate da Eco qui finiscono in primo piano al punto da diventare il movente di alcuni omicidi.

Il finale, poi, viene ancora una volta riscritto: Bernardo Gui si allontana dall’abbazia vivo e vegeto come nel libro, mentre la “rosa senza nome” riesce a fuggire dalla prigione, sul rogo non ci finisce nessuno ma Remigio si suicida gettandosi tra le fiamme durante l’incendio della biblioteca.

Se nessuno dei personaggi riesce a rivaleggiare con il suo omologo cinematografico, quello meno riuscito resta tuttavia Salvatore; ed è un vero peccato perché ad interpretarlo è uno dei migliori attori italiani del momento.

Il massiccio Stefano Fresi ama ripetere che si divide con Giuseppe Battiston tutti i ruoli da grasso. Dopo il debutto in Romanzo criminale ha interpretato alcuni dei più grandi successi del cinema italiano, a cominciare da Smetto quando voglio, ed è stato uno straordinario Tino Buazzelli nel film In arte Nino di Luca Manfredi che gli è valso l’Angelo come migliore attore al Terni Film Festival.

Fresi ce la mette tutta per essere “mostruoso” come Ron Perlman, ma non lo aiuta né un trucco ridicolo, né – soprattutto – la sceneggiatura, che banalizza il linguaggio del personaggio.

Sia nel libro che nel film, infatti, il frate dolciniano parla una lingua che mescola molti idiomi diversi, caratteristica che rende Salvatore unico in tutta la storia della letteratura e del cinema.

“Nel libro non si spiega perché Salvatore parla tutte queste lingue mischiate” spiega Stefano Fresi: “La mia idea è che prima di fare il frate girava l’Europa su un carro, faceva il venditore ambulante e quindi doveva essere in grado di imbonire la folla in posti diversi, e quindi sapeva qualche parola di tutte le lingue”.

Così un’altra storia completamente inventata dagli sceneggiatori della fiction, è quella delle “origini” di Remigio e Salvatore, i due frati dolciniani rifugiati nell’abbazia. Battiato ci mostra come Salvatore fosse diventato una sorta di “cane umano”, portato al guinzaglio da un aristocratico e usato per divertire gli amici, che era stato poi liberato da Dolcino e da Remigio durante un assalto in cui era rimasta uccisa tutta la famiglia del suo “padrone”. Salvatore – che nell’abbazia (altra invenzione della fiction) fa il cartaio – ha scelto così come suo nuovo padrone Remigio, al quale è fedelmente devoto, arrivando a ringhiare e abbaiare contro chi lo minaccia.

Non è vero, peraltro, che Eco non racconti nel libro le origini di Salvatore. Anzi, Adso fa un racconto molto dettagliato della sua vita: nato in una famiglia poverissima, in un viaggio prostrato da briganti e carestie dove erano frequenti gli atti di cannibalismo, Salvatore era fuggito e “vagò per il mondo, questuando, rubacchiando, fingendosi ammalato, ponendosi al servizio transitorio di qualche signore, di nuovo prendendo la via della foresta, della strada maestra”. “Dal racconto che mi fece – racconta Adso – me lo vidi associato a quelle bande di vaganti che poi, negli anni che seguirono, sempre più vidi aggirarsi per l’Europa: falsi monaci, ciarlatani, pezzenti e straccioni, lebbrosi e storpiati, ambulanti, girovaghi, cantastorie, chierici senza patria, studenti itineranti, bari, giocolieri, giudei erranti, scampati dagli infedeli con lo spirito distrutto, folli, fuggitivi colpiti da bando, malfattori con le orecchie mozzate, sodomiti, e tra loro artigiani ambulanti, tessitori, seggiolai, arrotini, impagliatori, muratori, e ancora manigoldi di ogni risma, bari, birboni, baroni, bricconi, gaglioffi e canonici e preti simoniaci e barattieri, e gente che viveva ormai sulla credulità altrui, falsari di bolle e sigilli papali, venditori di indulgenze, falsi paralitici che si sdraiavano alle porte delle chiese, vaganti in fuga dai conventi, venditori di reliquie, indovini e chiromanti, negromanti, guaritori e fornicatori di ogni risma, corruttori di monache e di fanciulle con inganni e violenze, simulatori di idropisia, epilessia, emorroidi, gotta e piaghe, nonché follia melanconica”.

In seguito, racconta Eco, Salvatore si era unito alla “crociata dei pastorelli” massacrando gli ebrei e infine si era rifugiato in un convento di francescani poi passati all’eresia dolciniana.

Paradossalmente l’approfondimento che la fiction fa del personaggio – totalmente inventato – anziché rafforzarlo lo indebolisce, privandolo della sua caratteristica peculiare. Nella versione televisiva, infatti, Salvatore non si esprime mescolando diversi idiomi, ma parla la lingua di tutti gli altri (ovvero l’inglese nella versione originale, e l’italiano in quella doppiata) in modo però molto sgrammaticato: parla in terza persona, salta le congiunzioni e inserisce frasi in altre lingue (generalmente lo spagnolo) che poi cerca di tradurre come fa qualsiasi straniero. Anche se più che uno straniero, Salvatore sembra la parodia di uno straniero, visto che parla più come un indiano d’America dei vecchi western che come un immigrato odierno.

La scelta, funzionale alla maggiore comprensione e alla sceneggiatura (che allunga molto i dialoghi del personaggio) di fatto “uccide” la creatura di Eco, privandola della sua caratteristica peculiare e trasformando la sua parlata mostruosa in qualcosa di vagamente folkloristico.

Per capire meglio l’evoluzione/involuzione del personaggio, si possono confrontare i monologhi con cui Salvatore entra in scena nel libro, nel film e nella fiction.

Le prime parole che pronuncia Salvatore nel romanzo sono: “Penitenziagite! Vide quando draco venturus est a rodegarla l’anima tua! La mortz est super nos! Prega che vene lo papa santo a liberar nos a malo de todas le peccata! Ah ah, ve piase ista negromanzia de Domini Nostri Iesu Christi! Et anco jois m’es dols e plazer m’es dolors… Cave el diabolo! Semper m’aguaita in qualche canto per adentarme le carcagna. Ma Salvatore non est insipiens! Bonum monasterium, et aqui se magna et se priega dominum nostrum. Et el resto valet un figo seco. Et amen. No?”

Nel film, invece, Ron Perlman esordisce dicendo: “Penitenziagite! Watch out for the draco who cometh in futurum to gnaw on your anima! La morte est supra nobis! You contemplata me apocalypsum, eh? La-bàs nous avons il diabolo! Ugly come Salvatore, eh? My little brother! Penitenziagite!”.

Completamente diverso il discorso di Stefano Fresi nella fiction: “No soy un frate: io monaco Sancti Benedicti, Salvatore no scopa, Salvatore lavora dia y noche, giorno e notte, multa fame Salvatore affamato. Penitenziagite! Salvatore magister carta, carta fa, Salvatore. Perfecto! Salvatore carta benissimo, pucherrima carta para libros. Libri in biblioteca con mea carta. Santo Francesco dice povertà è buona. Allora Salvatore è buono, sì?” .

In conclusione, possiamo dire che più che completare il lavoro iniziato con il film di Annaud e rendere piena giustizia al capolavoro di Eco, Giacomo Battiato finisce per confezionare un’opera che fa rimpiangere il prototipo (e anche la sua parodia) anche se non manca l’obiettivo di regalare un prodotto televisivo al di sopra degli standard abituali.

A questo punto, però, la storia mediatica di Il nome della rosa potrebbe non essere ancora finita.

Arnaldo Casali

Da leggere

Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani, 1980.

Virginia Valente, L’Eco del Medioevo

Da vedere

Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud, Warner Home Video, 1986

Drive in – 30 anni di Antonio Ricci, Five Store, 1988

Il nome della rosa di Giacomo Battiato, Rai.com, 2019