Miniatura di un manoscritto arabo (1250 ca.).

C’è prestito e prestito. Quelli linguistici non si restituiscono. Rimangono a chi li riceve. Tanto che spesso dimentichiamo anche da dove sono arrivati.

Sono molte le parole di origine araba che usiamo ogni giorno. A partire dal momento del risveglio mattutino. Si comincia con il caffé, in arabo “qahwa” che in turco diventa poi “qahvè” , con l’accento finale, come nella parola italiana. La moka, un caffè pregiato a grani piccoli e tondeggianti, del resto proveniva dalla città yemenita di Moca.

Anche la parola zucchero, “sukkar”, fece rapidamente fortuna: azucar in spagnolo, acucar in portoghese, sucre in francese, sugar in inglese e zucker in tedesco. Arabi, di conseguenza, anche termini come saccarina e saccarosio. E tante altre parole legate al cibo, alla tavola e all’alimentazione.

Un lungo elenco con qualche sorpresa. Da sciroppo che nasce da “scarab” o “scarub” a albicocche (al-barquq), carciofi (kharshuf), asparagi (aspanakh), zibibbo (zabib) e zafferano (za’faran). Oppure borraggine, ”abu-ʿaraq”, pianta sudorifera che significa “padre del sudore”.

Da “buṭareḫ” arriva l’antica “bottarega” o bottarga: caviale di uova di muggine pressate e seccate al sole.

La parola limone (limum) arrivò in Occidente all’epoca delle Crociate. E il termine arancia, che gli arabi chiamavano “na¯rangÍ” si ritrova nel dialetto veneziano con “naranza”. Dall’arabo “zahra” (fiore) e, in particolare dai dialetti dell’Africa settentrionale, viene invece la zagara, il “fiore d’arancio”. Sesamo nel mondo arabo si diceva “semsem” e mughetto “musk”. La provenienza del termine sorbetto è più controversa. Molti studiosi ritengono che l’antesignano del gelato derivi dalla parola araba “sherbeth” che significa “bevanda fresca”. Spinaci arriva da “isbaanaag”. E tamarindo sta per “dattero dell’India”. Sono di origine araba anche le parole marzapane, zibibbo, melanzana, carrubo, ribes (ribas) e addirittura sherry (xeres).

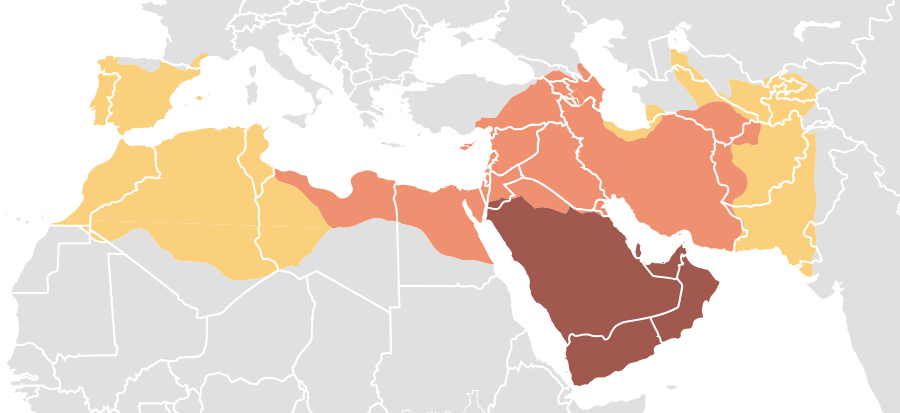

Espansione dell’Islam tra VII e VIII secolo: dal colore più scuro al più chiaro, sotto il profeta Maometto (622-632), durante il califfato elettivo (632-661) e durante il califfato omayyade (661-750).

Per secoli, in tutto il Mediterraneo, la lingua degli imprenditori fu l’arabo. Le tante parole della navigazione e del commercio arrivano da quell’epoca di scambi e contaminazioni culturali. Dal 622 al 750 dopo Cristo nacque un impero che dall’India arrivava al Medio Oriente, attraversava l’Arabia e l’Africa settentrionale e toccava la penisola iberica fino a raggiungere i Pirenei. In Italia gli arabi tennero a lungo la Sicilia (827-1072) e crearono capisaldi dalla Puglia alla Liguria. Dalle Crociate al XIV secolo, sulla scie di guerre e commerci, l’Italia e l’Europa ereditarono una messe di nuove parole.

Già Eginardo, biografo di Carlo Magno, nella sua “Vita Caroli” usava il termine greco “amerâs” tratto dall’arabo “amir al-bahr”. L’ammiraglio indicava un governatore, un capo o un comandante. In Sicilia, alla corte dei Normanni la parola iniziò a designare il “principe del mare” o governatore della flotta e iniziò ad essere adottata dalle altre marine europee.

L’espressione araba “dâr-sinâ’a” fu tradotta prima con “casa del mestiere” e poi con “luogo di costruzioni navali” e venne declinata con nomi diversi nelle città di mare della penisola italiana: “arzanà” a Venezia diventò arsenale, a Genova darsena, a Ancona terzenale e a Pisa tersanaia.

Una immagine del porto di Venezia con Marco Polo (1254-1324) che parte per il suo viaggio.

C’era l’avaria (“ʿawr”) della nave e quella della merce (“awāriya”). Coprire le barche con la pece nella Genova del XII secolo si diceva calafatare, dal termine “ġalafa”. La sciabica (“šabaka”) era invece una imbarcazione da pesca dotata di rete a strascico.

Il libro dove si segnavano le merci in transito, in arabo “diwan(a)”, diventò dogana, l’ufficio deputato al controllo degli scambi.

Il percorso del termine facchino (“faqīh”) racconta un dramma sociale. All’inizio designava un intellettuale, un dotto o un giurista erudito. In particolare, la persona addetta a dirimere le questioni commerciali.

La parola in seguito fu usata per indicare il funzionario di alto livello che lavorava nei posti di frontiera. Ma nel XIV secolo, quando l’espansione economica araba entrò in crisi profonda, molti impiegati si trovarono senza un lavoro e furono costretti a reinventarsi un mestiere. Molti di loro diventarono piccoli commercianti di stoffe: giravano in modo incessante, da un mercato all’altro, con il loro carico di merce sulle spalle. Un testo latino medievale del XVI secolo trovato in Cadore e un documento veneziano risalente al 1458 indicavano ancora con questo nome, a distanza di secoli, chi trafficava di continuo con le merci. I colli diventarono via via più pesanti e chi li trasportava nei magazzini, negli alberghi o nelle stazioni fu indicato in modo sbrigativo e definitivo come un facchino.

Del resto pure il fardello, il peso che si porta sulle spalle, dal francese antico “fardel”, viene dall’arabo “farda” che ancora oggi indica il gravoso “carico del cammello”.

Dal mondo degli affari e degli scambi commerciali viene anche la parola ragazzo che arrivò in Italia attraverso la terminologia della dogana. Nella lingua araba “raqqas” indicava l’umile e prezioso lavoro del portalettere: un compito per cui era necessario correre e che quasi non prevedeva compenso. Adatto quindi ai giovani di buona volontà. Nel Magreb la parola significa messaggero.

Anche magazzino è una parola araba: viene da “makhāzin”, la forma plurale dei depositi, all’inizio del grano e poi di tanti altri prodotti. L’alloggiamento dei mercanti era il “funduq”, trasformato in fondaco. Le merci venivano acquistate anche grazie a dei mediatori, i sensali (“simsar”) e inventariate in modo ordinato sui “taqwîm”, in senso letterale “corretta disposizione”. I taccuini furono anche calendari o almanacchi (“al-manakh”) piccole e pratiche enciclopedie, affine ai lunari, dell’anno che stava per arrivare.

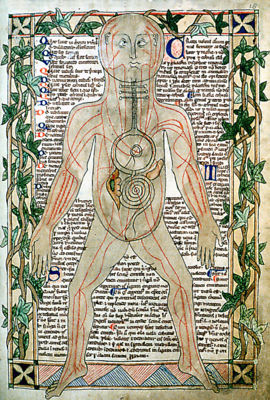

Una raffigurazione del corpo umano (XIII sec.) con l’indicazione delle vene.

Poi i “Tacuina sanitatis in medicina”, manuali scritti e miniati di scienza medica, per più di un secolo, dalla metà del Trecento alla prima metà del Quattrocento, descrissero sotto forma di brevi precetti, le proprietà mediche di ortaggi, alberi da frutta, spezie e cibi. E parlarono di stagioni, eventi della natura e moti dell’animo, riportando in modo ordinato i loro effetti sul corpo umano.

L’anatomia fu studiata nei dettagli dai medici arabi. Grazie a loro chiamiamo trippa (da “tarb”) i depositi addominali di grasso e racchetta (“rāhat”) il termine anatomico che indica il palmo della mano. La safena, vena nascosta e profonda (“al-ṣāfin”) viene dal “Canone” del medico e filosofo Avicenna. Con “nuha”, nuca, i medici islamici definivano il midollo spinale.

Le repubbliche marinare diffusero molti altri termini del Levante islamico. Come “bazar”, il mercato per il quale non c’è bisogno di traduzione. Oppure carovane, “carwan”, le compagnie mercantili del mondo arabo. E usarono parole come tara (da “tarh”, detrazione) tariffa (“ta’rifa”, notizia pubblicata) o gabella, dall’arabo dialettale “gabēla” che servirà anche a definire il gabelliere, l’addetto alla riscossione dell’imposta.

Il luogo dove veniva coniata la moneta era la “sikka”, la zecca dei nostri giorni: “dār al-sikka” letteralmente era la “casa della moneta”. La parola zecchino designò a lungo una moneta aurea ideale: un ducato nuovo di zecca. I carati, le unità di misura di orefici e metallurgici, derivano invece dall’arabo “qīrāṭ” “ventiquattresima parte”, prestito a sua volta dal greco “kerátion”.

Rosa dei venti (XI sec.).

Strettamente arabi sono invece altri termini marinareschi come gomene (“ghumal)” o scirocco (“shurhùq”) il vento caldo proveniente da Sud-Est che prende il nome dalla Siria, regione di provenienza. Il libeccio che spira da sud ovest potrebbe venire dall’arabo “lebeǵ”, che deriva a sua volta dal greco “líps-libós”, che significa “vento portatore di pioggia” o da “libykós”, ossia “della Libia”. In Romagna, Veneto, Marche e Abruzzo viene abitualmente chiamato garbino: “gharbī” in arabo significa infatti “occidentale”.

A proposito di vento e di navi, il cassero di prua viene anche chiamato castello. Il termine, passato poi alla terraferma, si riconnette all’arabo “qasòr”, castello, che deriva dal greco bizantino kástron, a sua volta proveniente dal latino “castrum”, castello, fortezza.

La risma, l’unità di conteggio della carta, pari a cinquecento fogli, in arabo si traduce con “rizma” (pacco o fascio). “Razama” vuol dire impacchettare. Risma, in senso figurato, ha anche un connotato dispregiativo (“persone di ogni risma”) provenienti da pacchi dozzinali. Se si parla di carta, bisogna ricordare che furono gli Arabi ad introdurne l’uso in Europa.

Il pregiato prodotto, comunque meno costoso della pergamena, era ricavato dal cotone, tessuto dai mille usi. La parola deriva dall’arabo “katun” che in origine significava “terra di conquista”. La pianta, arbustiva già presente prima del II millennio a.C. in India, fu introdotta dai Saraceni nel IX secolo in Sicilia. Come campo pilota fu scelta la terra intorno a Gela. La coltivazione fu estesa nell’isola di Pantelleria e a Malta. Poi, intorno al Trecento, si diffuse in tutta Europa.

Parole fondamentali delle scienze matematiche, della fisica, della chimica e dell’astronomia arrivarono in Italia dalla Spagna grazie al canale linguistico delle antiche traduzioni latine dei libri arabi.

Basta pensare a alambicco (“al-anbīq”), amalgama (“al-jamā‛a”) oppure a elisir (“al-iksīr”). È noto che la parola algebra, introdotta in Occidente da Leonardo Fibonacci con il suo ”Liber Abbaci” (1202) risalga all’arabo “al-ğabr” che significa “unione”, “connessione” o “completamento”, ma anche “aggiustare”. Anche la X, il segno che indica l’incognita arriva dall’arabo “sÍay”. L’algoritmo, inteso come procedimento di calcolo, deriva dal nome di un matematico in carne e ossa: al-Khwarizmi, nativo del Kwarizm, una regione dell’Asia centrale.

Il libro di astronomia scritto intorno al 150 dopo Cristo da Tolomeo che per più di mille anni costituì la base delle conoscenze astronomiche in Europa e nel mondo islamico, in italiano fu chiamato almagesto, dalla forma araba “al-Magisti” adattamento della parola greca “Megíste”, con cui in genere veniva indicata l’opera.

Prestiti arabi arrivano dal lessico astronomico: l’angolo tra il circolo verticale di un astro e il meridiano del luogo di osservazione si chiama azimut. Lo zenit (dall’arabo “samt al-ru’us”, “direzione delle teste”) e il nadir sono i poli dell’orizzonte. L’apogeo nel linguaggio delle stelle è l’auge (“auǧ”): altezza, culmine, cima, sommità. Tanto che si può tornare in auge o esserlo o sognare di esserlo.

Studiosi arabi e occidentali impegnati in considerazioni geometriche in un manoscritto del XV secolo.

Definiamo come arabi i numeri che sono di origine sanscrita. Dall’1 al 9 li pronunciamo con parole di origine latina. Lo zero però è arabo, così come la parola cifra: entrambi nascono da “sòifr” che in origine significa “vuoto” o “assenza di unità”. Fibonacci latinizzò la voce in “zephirum”. E da zefiro, zefro e zero il passo fu breve.

Il calibro (“qālib”) è lo strumento che misura con millimetrica precisione il diametro interno di una bocca da fuoco. Il quintale, “qinṭār” nel Medioevo misurava un peso corrispondente a 100 rotoli arabi.

Curiosa è la storia della parola alcol, araba (“al-koél”) che all’origine designava la polvere finissima che le donne usavano in Oriente per tingere di nero le sopracciglia, le ciglia e l’orlo delle palpebre. Il termine arrivò in Occidente con le traduzioni latine dei libri arabi. Ancora oggi la lingua spagnola prevede il verbo “alcoholar” nella terminologia dei trucchi per il viso con il significato di “tingersi in nero”. I chimici europei, nei secoli, estesero il vocabolo a designare qualsiasi specie di polvere impalpabile. Poi ci pensò Paracelso (1493-1541) a definire “quanto vi è di più fine”. E battezzò come “alcohol vini”, spirito di vino, quella che chiamava la quintessenza stessa del vino, la parte più nobile. Con il tempo, medici e chimici, lasciarono cadere la parola “vini” e rimase l’alcol, eredità linguistica di un popolo che per motivi religiosi rifugge il bere.

Gli alcali, i sali di potassio e di sodio vengono da “al-qaly” (soda).

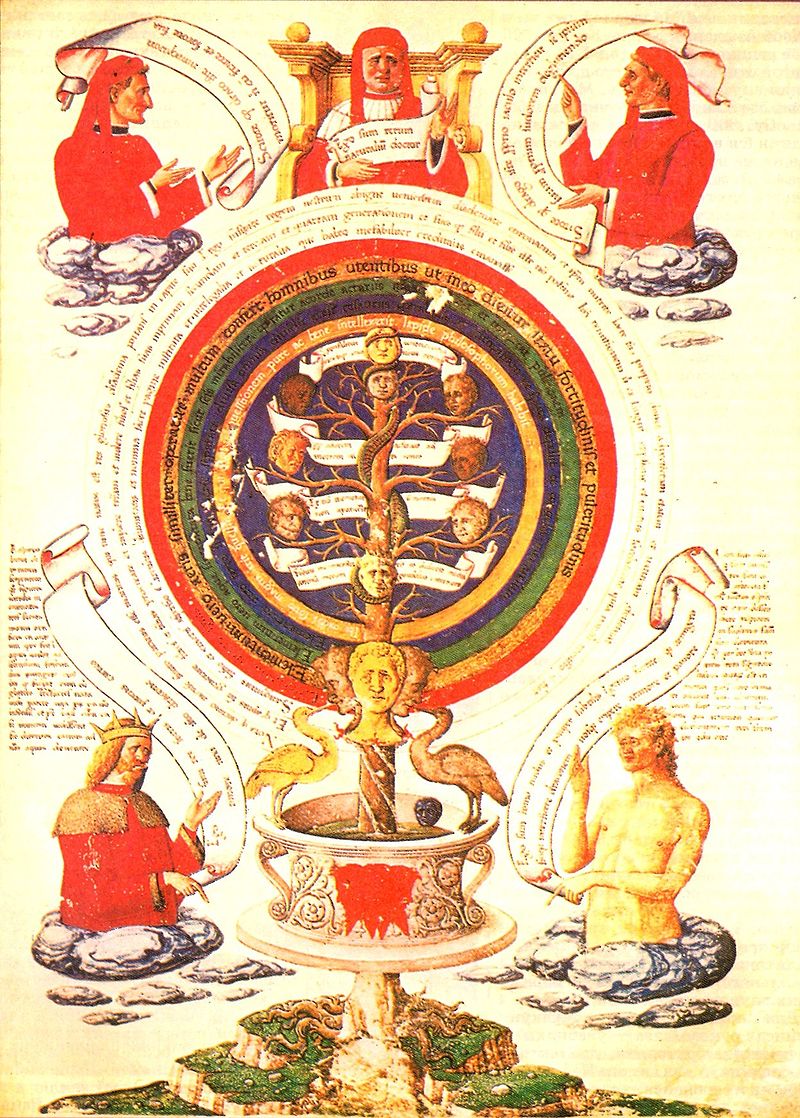

Illustrazione dei principi alchemici di Raimondo Lullo (1233-1316).

E l’alchimia, la scienza occulta che ricercava la pietra filosofale, risale all’arabo “al-kimiya” : forse nasce dalla voce copta “chama” che vuol dire nero oppure dal greco “chyméia”, che descrive la mescolanza di liquidi.

Arabi furono anche i nomi dei profumi e dei colori. Come scarlatto, cremisi o “qirmizī”, del colore della cocciniglia. “Lazuward”, azzurro diede il nome ai lapislazzuli commerciati dai genovesi. Arabo è anche l’etimo di lilla (“lilak”) e il turchese descrive la “pietra turca” al pari del turchino.

Dal mondo islamico, insieme alle navi e alle carovane, giunsero la lacca (“lakk”) l’ottone (“latūn”) e la tecnica decorativa della tarsia (“tarsī‘). E le parole dell’abbigliamento. A partire dall’arte del ricamo, da “rakam” che significa “disegno” o “segno”. Fino all’arabo-persiano scialle (“šāl”). Senza considerare la gabbana, “qabā”, la tunica da uomo dalle maniche lunghe e la giubba (“ğubba”) pratica sottoveste di cotone o la zimarra, mantello da donna chiamato come il velo (“ḫimār”).

Con la ruvida stoffa dello zerbino (dalla città di Gerba) si confezionavano le coffe, ceste a forma di campana con le quali a dorso di mulo si trasportavano le merci.

I mestieri e i titoli onorifici o dispregiativi racchiudono una significativa pattuglia di parole di origine araba. Come è naturale, ci sono califfo, sultano, e sceicco. Ma anche sceriffo (“šarīf”) termine che indica nobiltà e onorabilità e nababbo, che in origine voleva dire reggente e ora indica una persona ricchissima. Il dragomanno o turcimanno era un amministratore degli antichi stati crociati fondati in Palestina. Il termine è passato poi a definire un interprete orientale presso le ambasciate europee. L’aguzzino, “al-wazīr”, prima di diventare un torturatore era un ufficiale di giustizia o il custode dei carcerati.

E gli assassini erano i componenti della setta dei Nizariti, aderenti al movimento ismailita fondato da Ḥasan-i Ṣabbāḥ, detto “Il Vecchio della Montagna” che nell’età delle Crociate fondarono anche uno stato sulle montagne dell’Iran centro-occidentale. Erano chiamati “asasyyn” dalla parola “asās” (basi, fondamenti) che definiva il loro fondamentalismo. Alcuni studiosi credono che la parola significhi semplicemente “seguaci di Hasan”. Altre ipotesi fanno risalire il nome a “al-Hashīshiyyūn”, che si può tradurre con “coloro che sono dediti all’hashish”, la droga attraverso la quale “Il Vecchio della Montagna” inebriava i suoi fedeli.

Il mammalucco (“mamlūk”) che per noi vuol dire babbeo o sciocco era il nome di un soldato componente di una milizia di schiavi molto attiva in Egitto tra il Duecento e il Cinquecento.

Il bacucco, soprattutto quando è imbacuccato, ricorda il famigerato cappuccio arabo, il “burqu” che è anche il velo con cui in alcuni paesi islamici le donne si coprono il volto.

La parola fachiro (“faqīr”) che descrive l’asceta musulmano capace di sopportare il dolore in origine significava “povero”. Come il termine meschino “meskīn” che in Spagna e Francia tra i secoli X e XI indicava chi viveva in miseria.

Anche la “danza macabra” medievale, la raffigurazione pittorica e letteraria nella quale la morte venne rappresentata attraverso scheletri che ghermivano tutti gli esseri viventi, si chiamò così per via del termine arabo “maqbara “ che indicava la parola “cimitero”.

Dalla morte alla vita il passo è breve, con la gazzarra, (“ġazāra”), l’alcova e l’harem che non hanno bisogno di traduzioni.

Dall’Islam arrivarono anche alcune parole della musica. Il liuto (“al-‛ūd”) diventò tale quando il geniale musicista Ziryāb (792-857), originario di Mussul aggiunse due corde alle tre originarie. Nacchera viene da “naqar” e tamburo da “ṭunbūr” ma era uno strumento a corda che in Europa fu confuso con il “ṭubūl”, lo strumento arabo a percussione che grazie alla sua forma diede origine alla parola “timballo”.

Le carte da gioco si diffusero verso la fine del Trecento. Fino ad allora si giocava soprattutto con i dadi. Imperversava la zara, che appassionava persone di ogni ceto sociale: “az-zahr”, fu la parola che diede il nome al gioco e all’azzardo, che indicava la pericolosa sfida alla fortuna.

Il gioco degli scacchi, di origine indiana e persiana.

Gli scacchi hanno origini indiane e persiane. Nel IX secolo, lo storico Al-Masʿūdī, nel trattato “Praterie d’oro” descrisse in modo mirabile le battaglie dei pezzi bianchi e neri. Le parole che concludono il gioco nascono da una formula arabo-persiana: “Shāh māt” vuol dire “il re è morto, scacco matto”. La parola alfiere, nel senso del pezzo del gioco ma anche di “portabandiera” ha origine dallo spagnolo “alférez” che deriva dal vocabolo arabo “al-fīl” (l’elefante). E “rocco” viene dall’arabo “ruxx” che vuol dire torre.

Oggetti e suppellettili della vita quotidiana dei musulmani, con l’abitudine, sono diventati anche nostri. Almeno a parole.

Baldacchino viene da “bagdādī”, aggettivo che certifica qualcosa proveniente dalla città di Bagdad e indica, “un ornamento che sovrasta ogni cosa”. Caraffa è invece un termine arabo magrebino che sta per vaso. Giara viene da “ğarra”. Il primo luogo di diffusione della parola materasso fu l’Italia meridionale: per gli arabi “matrah” era il tappeto sul quale coricarsi”. Il pigiama, “payjamé” indicava un “vestito con le gambe”. La tazza o “tāsa” arrivò in Europa dai porti del Levante. Il divano “diuan”, che gli arabi mutuarono dalla lingua persiana, prima di essere un sedile imbottito indicava la sala delle riunioni con i cuscini addossati alle pareti. E il sofà (“sofah”) sedile imbottito con spalliera e braccioli, nei primi secoli dopo il Mille era la panchina posta davanti alle case nelle città governate dall’Islam. La parola valigia ha un’etimologia incerta: potrebbe derivare dall’arabo “ualiha” (sacco), dal latino “vidulus” (valigia) o dal tedesco “felleisen” (pelle d’animale).

La carovana de “Il viaggio dei Magi” di Benozzo Gozzoli (1421-1497 ca.) a Palazzo Medici Riccardi, Firenze.

Hanno nomi arabi la gazzella (“ġazāl”) e la giraffa (“ẓarāfah”). Naturalmente, anche il cammello: “hammal” in arabo vuol dire vuol dire “portatore”. E anche il gatto mammone, bestia immaginaria (”maimūn”).

Nelle parole siciliane e in quelle genovesi, per ovvie ragioni storiche, le influenze islamiche si colgono ancora. Nell’antica repubblica marinara, il termine “ġarīb” che descrive un personaggio strano o bizzarro, è rimasto nella parola “cancaribba” che in dialetto vuol dire allegria o stravizio.

L’espansionismo arabo, nel giro di due secoli, portò in Sicilia centinaia di migliaia di musulmani che si integrarono con le popolazioni locali. Così le parole, sono rimaste, impastate con le tradizioni.

Casale, castello e monte, che in arabo si traducono in “raḥl”, “qal‛a” e “jabal hanno dato origine a località come Racalmuto, Calatafimi, Caltanissetta, Gibilmanna e Gibellina.

Molti cognomi di origine araba sono ancora presenti: Càfaro (da “kāfir”, infedele); Salemi (“salāmī”, pacifico), Macaluso (“maxlūṣ”, liberato); Zappalà (“izz- bi -Allah”, potenza di Allah); Zuccalà (“dzuq Allah” , gioia di Allah); Sciarrabba (“sharrab”, beone); Taibbi (“tayyb”, buono); Saccà (“saqqa”, portatore d’acqua).

Parole antiche e moderne dell’Islam rimbalzano ancora nella nostra vita quotidiana attraverso il tambureggiante ritmo dei media.

Termini come “jihād” (la guerra santa) con accanto il nome “jihaidista” che di solito la accompagna. Oppure “shi’a” (setta); “sunna” (costume); “sura” (capitolo del Corano); “burqa” (velo, cortina); “kefiah” (copricapo diffuso tra i contadini); “hijab” (velo islamico); “chador” (velo, dal persiano “čādor”); “mujāhidīn” (guerrigliero afgano), “shari’a” (strada rivelata, legge sacra imposta da Dio); “imam” (guida spirituale); “ulema” (dottore della fede islamica); “mullah” (capo religioso); “fatwā” (responso giuridico); talebano (studente, dal persiano “ṭālebān”); “intifada” (scuotimento, sollevazione); “shahid” (martire).

Nomi arabi presenti nell’italiano a bizzeffe (in magrebino “bizzef” vuol dire “con abbondanza”). Una ricchezza di termini che ci ricorda un lungo rapporto scandito da guerre, intolleranze religiose e incomprensioni reciproche. Ma anche vivificato dagli scambi, dalla cultura, dai viaggi e dalle scoperte.

Mondi diversi che si sono scontrati e incontrati più volte. La speranza è che si salutino e si parlino più spesso. Senza ipocriti salamelecchi ma dando forza alle usuali frasi di ogni giorno, alle quali forse non si presta la sufficiente attenzione: “as-salām ‘alaykum“ (“la pace sia su di voi”) a cui si risponde: “wa ‘alaykum as-salām” (“e con voi la pace”).

Federico Fioravanti