Particolare di una battaglia (Paolo Uccello)

Piana di Bazzano, davanti alle mura di L’Aquila, nel giugno del 1424, si decidono i destini del Regno di Napoli e del capitano Braccio Fortebracci.

La regina Giovanna e Luigi III d’Angiò si contendono la corona di Napoli. La regina si appoggia ad Alfonso d’Aragona, pretendente al trono, e a Braccio Fortebracci. Poi cambia idea e chiede aiuto all’Angiò, offrendogli il regno, e a Muzio Attendolo Sforza. Braccio resta fedele all’Aragona e punta su L’Aquila, pensando di approfittare della situazione e allargare i confini dei suoi domini.

Il Pontano descrivendo la «debolezza della regina» e gli odii e le «discordanze» tra pretendenti, vassalli e cortigiani, racconta un aneddoto su Braccio, partito alla guerra «con cuore di farsi re di Napoli», tanto che «stando sotto L’Aquila, havesse scritto alla moglie che era per mandarle la corona di Napoli, o non era per tornare vivo da quella guerra». La partita era di quelle importanti, lo stesso Braccio, mettendo il campo sotto le mura della città abruzzese rimane «in armi di giorno e di notte» come ricorda il Campano.

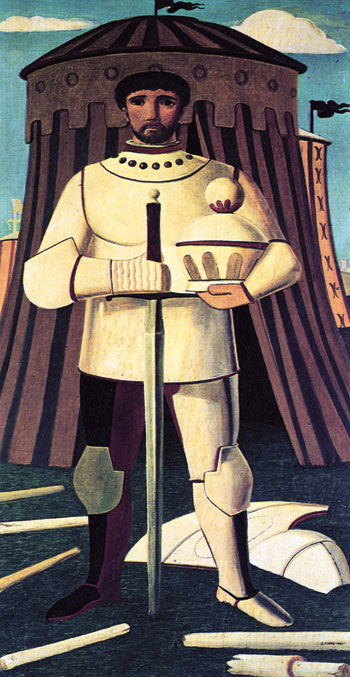

Braccio Fortebraccio dipinto da Salvatore Fiume (dal ciclo pittorico “Avventure, sventure e glorie dell’antica Perugia”, 1949-1952)

I capitani «Poiché si accerta che gli astrologhi avevano predette le circostanze della morte dei due capitani, e avevano raccomandato allo Sforza di guardarsi dai fiumi e di tenere il lunedì come giorno infausto; che la vigilia del passaggio del fiume un sogno aveva prenunciata allo Sforza la sorte che doveva toccargli; che il suo stendardo era caduto dinanzi a lui nel punto ch’ei si gittava nel fiume, perloché i suoi inutilmente lo scongiurarono di non disprezzare tanti infausti presagi. Dall’altro canto gl’indovini avevano vaticinato a Braccio, ch’egli non sarebbe sopravissuto al suo emulo, e l’avveramento delle prime loro predicazioni dava maggior peso alla seconda».

Sotto le mura di L’Aquila, d’altronde, s’incontra il fior fiore delle milizie italiane del XV secolo e i capitani più famosi, Braccio e Muzio si sfidano in una sorta di partita a scacchi, pur non venendo mai allo scontro ed trovando entrambi la morte in quella campagna militare. Muzio Attendolo Sforza è, infatti, annegato da pochi giorni, attraversando il fiume Pescara in piena mentre cerca di aiutare un valletto, ma le truppe sono condotte dall’esperto Iacopo Caldora e dal giovane Francesco Sforza e da un altro giovane, Bartolomeo Colleoni.

Di fronte si trovano i soldati di Braccio da Montone, affiancato da Niccolò Piccinino ed Erasmo da Narni, il Gattamelata. A L’Aquila combatterono anche Micheletto Sforza, Niccolo Mauruzzi da Tolentino e Luigi da Sanseverino.

La situazione militare Iacopo Caldora, una volta in vista della città, si trova di fronte al dilemma di come scendere in pianura. L’unica strada passa per le gole dei monti e lì sarebbe facilissimo per Braccio tendere un’imboscata e distruggere i nemici.

Il condottiero perugino, però, manda un messaggero a Caldora e lo invita ad usare le gole tranquillamente, promettendo che non lo avrebbe attaccato. Caldora, respingendo i timori dei suoi capitani, si fida e accetta. I comandanti di Braccio tentano di dissuaderlo, ma il condottiero vuole una vittoria piena, ottenuta sul campo di battaglia.

Jacopo Caldora

Il piano di Fortebracci è semplice: attirare il nemico in pianura, dove è schierata la sua cavalleria e una esile linea di fanti, mentre il grosso dei militi è nascosta nei boschi alle pendici dei monti «perché ne scendesse impetuosa ad assalire i nemici da tergo, tostoché fossero dalla cavalleria disordinati». Una volta che i nemici si incuneano nel fronte braccesco, ad un segnale del condottiero i fanti nascosti avrebbero dovuto attaccare il Caldora alle spalle. Piccinino e i suoi, invece, avrebbero dovuto continuare a presidiare le porte de L’Aquila, «il migliore de’ suoi capitani, di custodire con quattro compagnie di sessanta corazzieri la porta dell’Aquila, e di non abbandonare quel posto per niun conto» per fermare qualsiasi tentativo di soccorso alle truppe soccorritrici. Braccio, inoltre, «chiuse l’alveo del piccolo fiume che scorre presso L’Aquila, facendo sì che le acque inondassero la pianura dove aspettava i nemici, e si tenne sicuro che allora quando i loro cavalli scenderebbero stanchi dalla montagna ed entrerebbero in uno sconosciuto pantano, gli sarebbe agevole il trarre partito dal loro disordine».

Scena di una battaglia del secolo XV

La battaglia Il 2 giugno del 1424 la piana di Bazzano è un ribollire di armati in movimento, cavalli che nitriscono e lance che brillano al sole, mentre le armature e le spade tintinnano e risuonano nella valle.

Il Caldora schiera 4.000 cavalieri e 2.000 fanti, mentre in città ci sono almeno 5.000 uomini atti alle armi e pronti ad uscire dalle mura. Braccio dispone di 4.800 cavalieri pesanti divisi in 24 squadre e almeno 1.000 fanti nascosti nei boschi al comando di Malatesta Baglioni.

Braccio dà l’ordine di avanzare e le truppe nemiche indietreggiano sotto la spinta dei bracceschi. Allora scatta il segnale per far uscire dai boschi le fanterie, ma nessuno si muove. Braccio percorre lo schieramento e ordina che si suonino le trombe, l’esercito di Caldora è quasi battuto, basta solo la spinta di truppe fresche, ma le fanterie non si muovono. Il frastuono della battaglia è immenso e il suono delle trombe non giunge fin nei boschi? Oppure siamo davanti al tradimento del condottiero perugino? Braccio è alla testa dei suoi cavalieri «tre volte meno numerosi che quelli del Caldora, attacca il nemico e con il «consueto impeto, lo caccia delle falde della montagna».

Gli sforzeschi riprendono coraggio e la fanteria si getta allora nella mischia, sventrando i cavalli ammassati nella piana e finendo i cavalieri caduti. Il vantaggio iniziale di Braccio è perduto.

Il Piccinino, vedendo il suo capitano in difficoltà, disubbidisce e abbandona la guardia alle porte de L’Aquila. Gli abitanti, dopo un anno di assedio, prendono le armi e si gettano nello scontro. Una valanga di soldati e cittadini si rovescia sui bracceschi e li travolge, spinta dal desiderio di vendetta. I cittadini aquilani non dimenticano che il condottiero ha stretto d’assedio la città dall’autunno del 1423. Nessuno entrava o usciva dalle mura e quando l’uva viene a maturazione i cittadini si disperano «chiamavano el Patre, el Filio, el Spirito Santo dicenno: “Dio non ci abandonare! Tolto li ha el grano e tolleli el vino”». Braccio ordinò ai suoi, infatti: «Faite che dello vino repunate, onneuno se fornisca prestamente, sci che nne agiate di vernu e de estate». E non rimase nulla.

Niccolò Piccinino (dal ciclo “Avventure, sventure e glorie dell’antica Perugia” di Salvatore Fiume, 1949-1952)

In pianura infuria lo scontro. Il condottiero è al centro della mischia, colpisce con la mazza ferrata a destra e a manca. Poi viene colpito alla testa e cade. Si sparge la voce che sia morto e i suoi uomini fuggono o si arrendono. Braccio non è morto, è solo ferito e seppur grave si può salvare, ma rifiuta le cure e muore due giorni dopo. Nella “Guerra dell’Aquila” viene descritto il trasporto di Braccio dal campo di battaglia, sullo scudo, nella sua tenda, dove «e ‘l medico li fe presto venire, felli tentare ciascuna ferita iusta sua poscia lo voleva guarire e ritornarlo da morte a vita». Sempre nella cronaca si dice che ci sarebbe anche riuscito se durante l’operazione il giovane Sforza non avesse spinto un ferro del medico fin dentro il cervello di Braccio, uccidendolo. La fonte, però, è inattendibile e non trova conferma in altre fonti.

Il tradimento La storia e l’esito della battaglia restano macchiati dall’ombra del (possibile) tradimento. Secondo alcuni cronisti e storici posteriori, l’esito della battaglia fu il risultato del tradimento di uno (alternativamente il Piccinino, il Baglioni o il Gattamelata) dei capitani di Braccio o di tutti e tre insieme.

Malatesta Baglioni era al comando delle truppe appiedate e nascoste nei boschi vicino L’Aquila. Suo compito era quello di intervenire quando la pressione della cavalleria braccesca avesse rotto il fronte avversario. Il Baglioni, però, non si mosse dai boschi. Forse non sentì(o non volle sentire) i corni e le trombe che davano il segnale. Di fatto non prese parte allo scontro. Il Gattamelata ed il Piccinino, colpevoli di disobbedienza a Braccio, quando vedono che il comandante è in difficoltà al centro dello schieramento, lasciano il posto di guardia davanti alle porte della città e si gettano nella mischia. Permettendo, così, agli aquilani di uscire ed attaccare Braccio alle spalle.

Non esistono, alla fine, prove storiche del tradimento, ma la nomina a reggente di Perugia di Malatesta Baglioni, da parte di papa Martino V e il fatto che Piccinino ed il Gattamelata non vengono fatti prigionieri, ma cambiano parte e si aggregano alle truppe nemiche (un uso dell’epoca, soprattutto per i capitani di ventura) avvalora la tesi del complotto contro Braccio, condottiero troppo “valente” per poter essere sconfitto sul campo con onore e con la forza delle armi.

Umberto Maiorca